横見神社。

真庭市社、米子自動車道湯原ICの北北東1.6kmほどの場所に鎮座。

社地区の式内社の中で唯一単独で祀られている、式内社 横見神社に比定される神社。

境内

社頭

鳥居

社号標

手水鉢

狛犬

吽形が原型を留めないまでに損壊していたためか、近年新しい狛犬に場所を譲りました。

とはいえ廃棄されたわけではなく、本殿裏あたりに並んでいます。

新しい狛犬

社殿

拝殿

扁額

本殿

境内社はありませんが、古老曰くかつては存在したそうです(『式内社調査報告』より)。

由緒

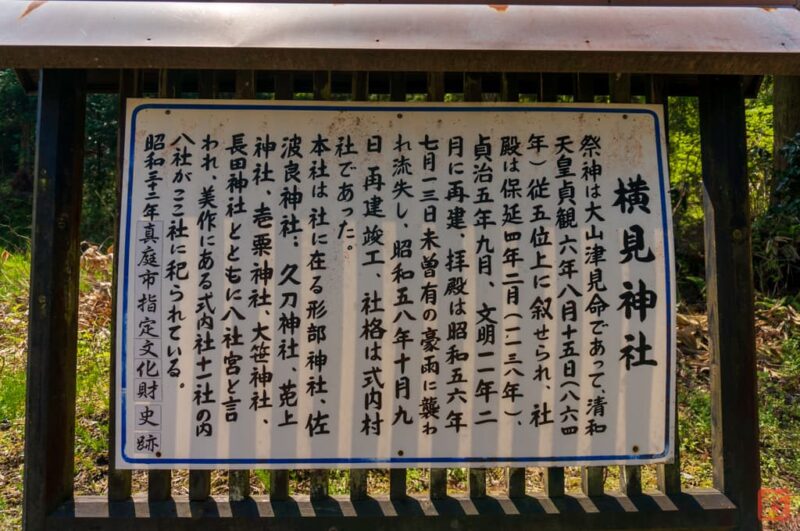

横見神社

祭神は大山津見命であって、清和天皇貞観六年八月十五日(八六四年)従五位上に叙せられ、社殿は保延四年二月(一一三八年)、貞治五年九月、文明一一年二月に再建、拝殿は昭和五六年七月一三日未曽有の豪雨に襲われ流失し、昭和五八年十月九日再建竣工、社格は式内村社であった。

本社は社に在る形部神社、佐波良神社、久刀神社、莵上神社、壱粟神社、大笹神社、長田神社とともに八社宮と言われ、美作にある式内社十一社の内八社がここ社に祀られている。

横見神社は、社地域にある「式内社」のひとつで、祭神は「大山津見命」といわれています。

「式内社」とは、醍醐天皇の命令により、平安時代中期に編さんされた「延喜式」という法令集に記載されている神社のことです。現在の社地域には、この式内社が8社あることから、通称「式内八社」と呼ばれています。

二本では古くから、山や巨岩・滝などが霊場として信仰されています。社殿の延長線上に遠く櫃ヶ山を遥拝できること、また、正面は佐波良神社・形部神社の方に向いていることから、霊山や他の「式内社」との関係をもとに、この場所に神社が設定されたものと推察されています。

創建時期は不詳。

三代実録 貞観6年(864)8月15日己巳条に見える「美作国従五位下…横見神…授従五位上」の横見神を当社にあてる説があります。

延喜式神名帳にみえる「美作国大庭郡 横見神社」についても同様。

祭神は大山津見命。『美作国神社資料』『特選神名牒』にて挙げられています。

上掲の案内板に書かれている櫃ヶ山(と思いますが確証はなし)

『大日本史』によれば、かつて大庭郷富西谷村に鎮座していたとされます。大庭郷は現在の真庭市目木・三崎・大庭あたりに当たると言われますが、富西谷村はこの地域には存在せず、その名前の村は現在の鏡野町富西谷にありました。

富西谷村には横見神社がかつて存在しましたが、現在は同地区の布施神社に合祀されているようです。

また、岡山県神社庁真庭支部の当社ページに、先代宮司佐伯百会氏の著『別の角度から見た式内八社の新研究』の当社に関する記述の抜粋要約が記載されています。

岡山県神社庁真庭支部当社頁

先代宮司であった佐伯百会氏が自著『別の角度から見た式内八社の新研究』で「この地は旭川と日野川を通じて、山陽山陰の交流点、大和・吉備勢力と出雲勢力との交流点、文化的にも地理的にも(中略)前哨的役割を果たす」地であり、大和勢力から派生した和気氏一族の一部がこの重要拠点である社の地に駐留し、入植して最初に佐波良・形部神社で一族の祖先神を祀り、長い年月の開墾の過程で一族が増えた時点で二宮地域の諸社を順次作り、最後に横見神社を造ったとする説を提唱されている。

八社祭礼

社地区の式内社八社が合同で行う、4月5日の春祭、10月9日の大祭、11月30日の霜月祭の年3度の例祭を「八社祭礼」「八社神行」「神集まり」というそうです。

春祭と霜月祭は神主と総代10名程で、大祭は地域をあげて行うそう。

二宮の西にある大御堂裏の神集場(位置)に各社の神輿が集います。

神集場の詳細は二宮の記事にて。

御朱印

御朱印の有無は不明。

アクセス

米子自動車道の湯原ICを降り倉吉・湯原方面(右手)へ。350mほど先(位置)で右折し橋を渡ります。

1.4kmほど先(位置)で右折。あとは県道56号を1.3kmほど走ると二宮の前に出ます。

二宮の前の分岐を南に行くと、100mちょっとで当社前へ。駐車場はありません。

神社概要

| 社名 | 横見神社(よこみじんじゃ) |

|---|---|

| 通称 | – |

| 旧称 | – |

| 住所 | 岡山県真庭市社758 |

| 祭神 | 大山津見命 |

| 社格等 | 式内社 美作国大庭郡 横見神社 日本三代実録 貞観六年八月十五日己巳 横見神 従五位上 美作国十宮 旧村社 |

| 札所等 | – |

| 御朱印 | 不明 |

| 御朱印帳 | – |

| 駐車場 | なし |

| 公式Webサイト | – |

| 備考 | 往古は大庭郷富西谷村(鏡野町富西谷)に鎮座との説あり |

参考文献

- 「社八社」, 『日本歴史地名大系』(データベース「JapanKnowledge」)

- 「横見神社」, 神社本庁教学研究所研究室編『平成「祭」データ(CD-ROM)』全国神社祭祀祭礼総合調査本庁委員会, 1995

- 岡山県神社庁編『岡山県神社誌』岡山県神社庁, 1981

- 式内社研究会編『式内社調査報告 第二十二巻 山陽道』皇學館大学出版部, 1980

- 谷川健一編『日本の神々 神社と聖地 第二巻 山陽・四国』白水社, 1984