形部神社 佐波良神社。

真庭市社、湯原ICの北東2km強の場所に鎮座。

二社が相殿で祀られ、形部神社は式内社 形部神社に、佐波良神社は式内社 佐波良神社にそれぞれ比定される神社。

境内

神社の少し西、民家脇に一の鳥居が見えます

一の鳥居

神社側から一の鳥居

鳥居・参道周囲の田んぼは「大社ノマエ」と呼ばれ、かつては清浄を保つため、耕すのに牛を使わず、牛糞ではなく枯葉や草を肥料としたそうです。

大きな岩

社頭

社号標

狛犬

手水鉢

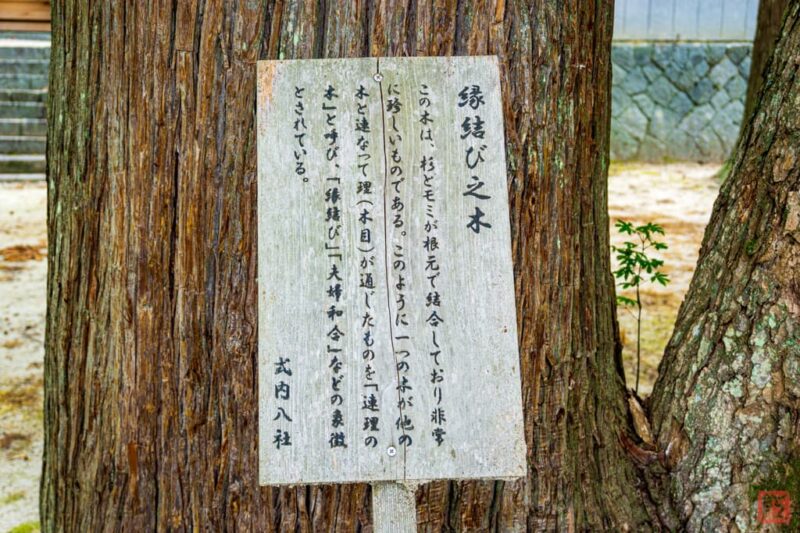

この木は縁結び之木というそうです

この木は、杉とモミが根元で結合しており非常に珍しいものである。このように一つの木が他の木と連なって理(木目)が通じたものを「連理の木」と呼び、「縁結び」「夫婦和合」などの象徴とされている。

境内の巨木

社殿

拝殿

なおこの拝殿はこの撮影以降(2016~2018のいつか)に雪害で倒壊してしまったそうで、2019年現在は新しい拝殿となっています。

現在の拝殿

扁額

現在の扁額

本殿

『作陽誌』によれば、向かって左に佐波良神、右に形部神を祀るとのこと。

かつては現拝殿の位置に本殿があり、大正末に移築。その際、社殿が古墳上に建てられていたことが判明。

本殿周りの板塀もなくなっていました(倒壊したのか、老朽化による撤去なのかは不明)

境内社等

社殿左手に境内社が数社。

大禰宜神社

愛宕神社

荒魂神社(田井荒田)

荒魂神社(竹の花)

荒魂神社(馬渡)

山神社

古い祠?

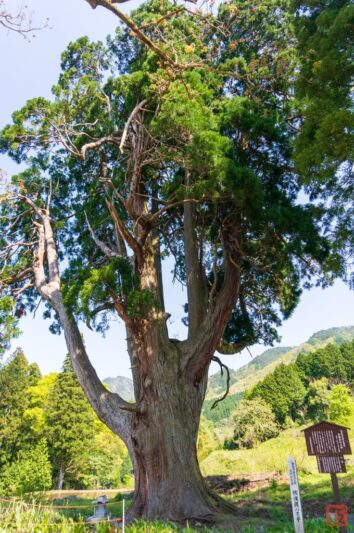

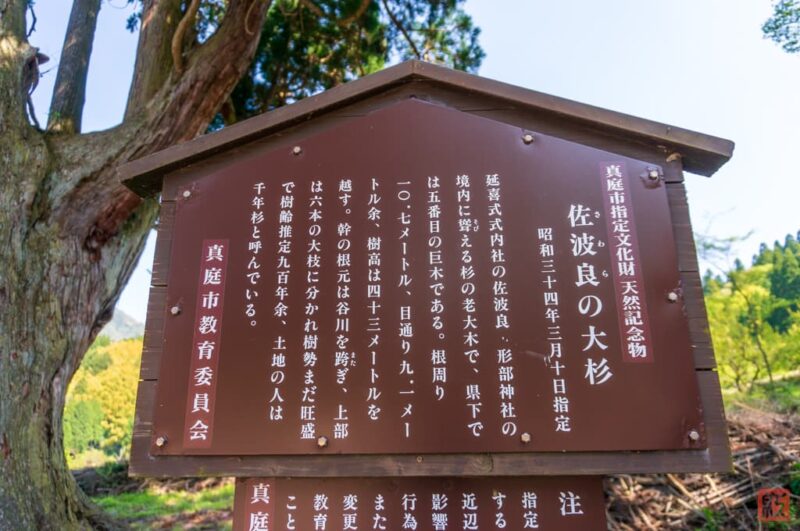

佐波良の大杉

大杉根元の祠

昭和三十四年三月十日指定

延喜式式内社の佐波良・形部神社の境内に聳える杉の老大木で、県下では五番目の巨木である。根周り一〇.七メートル、目通り九.一メートル余、樹高は四十三メートルを越す。幹の根元は谷川を跨ぎ、上部は六本の大枝に分かれ樹勢まだ旺盛で樹齢推定九百年余、土地の人は千年杉と呼んでいる。

社殿裏手の石組み

祭祀遺構であるようです。

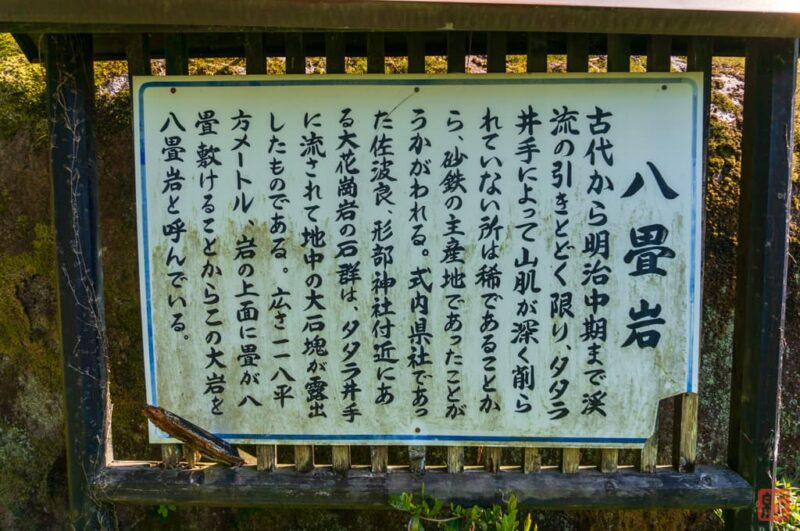

八畳岩

神社裏手の道を250mほど行ったところに八畳岩という巨岩があります。

八畳岩

古代から明治中期まで渓流の引きとどく限り、タタラ井手によって山肌が深く削られていない所は稀であることから、砂鉄の主産地であったことがうかがわれる。式内県社であった佐波良、形部神社付近にある大花崗岩の石群は、タタラ井手に流されて地中の大石塊が露出したものである。広さ一一八平方メートル、岩の上面に畳が八畳敷けることからこの大岩を八畳岩と呼んでいる。

現在は、上記とは異なる説が提起されているようで、案内板も建て替えられています。

現在の八畳岩

高さ約6m(地面からの高さ)、周囲約37mもある巨大な花崗岩は、岩の上部に広い平面があることから、「八畳岩」と呼ばれ、かつては、製鉄の鉄穴(かんな)流しの際に露出したとされてきました。しかし、この地で製鉄が盛んだったのは江戸時代中期以降であること、周囲の水田周辺にも幾つかの巨石が残ることから、岩盤質の地形が作り上げた偶然の造形物と考えられます。

日本では古くから、巨石、奇岩なども霊場として信仰されています。この巨石も、古い時代から地域の信仰対象となっていた可能性が高そうです。

磐座であった可能性もあるということでしょうか。

由緒

佐波良神社・形部神社は、社地域にある「式内社」のうちの2社が、ひとつの社殿に祀られたものです。祭神はそれぞれ、「佐波良命」、「神阿多津姫命」といわれています。

式内社とは、醍醐天皇の命令により、平安時代中期に編さんされた「延喜式」という法令集に記載されている神社のことです。現在の社地域には、この式内社が8社あることから、通称「式内八社」と呼ばれています。

この神社は、江戸時代までは「大社」、現在では通称「県社」と呼ばれています。明治時代になって、県内の神社がそれぞれランク付けされた際に、この神社が、高位である「県社」に指定されたことによる呼称です。

本殿の裏側には、石積の祭祀遺構が残っています。周辺から奈良時代の土器も出土しており、古くから信仰の場であったことがわかります。

なお、神社前の田は、「大社ノマエ」と呼ばれており、参道・鳥居の両脇の田は、かつては牛を使わず鍬だけで耕し、牛糞ではなく枯葉や草を肥料としていました。このように、神域では、清浄さを保つことが徹底されていました。

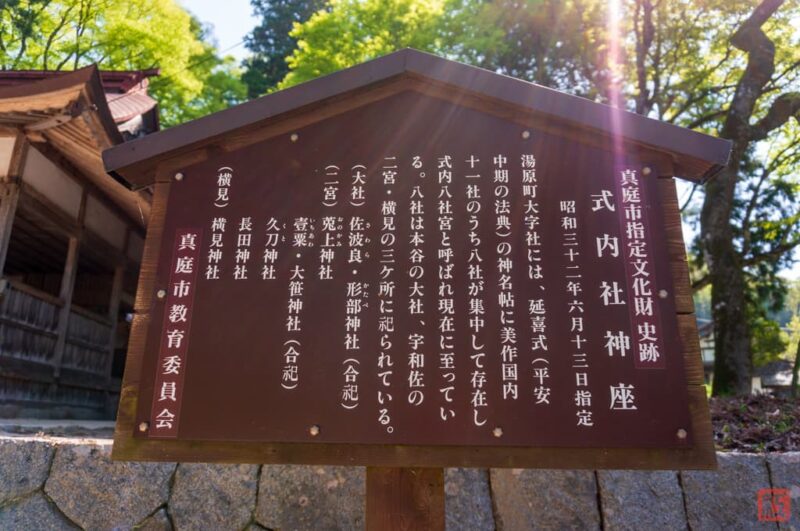

昭和三十二年六月十三日指定

湯原町大字社には、延喜式(平安中期の法典)の神名帖に美作国内十一社のうち八社が集中して存在し式内八社宮と呼ばれ現在に至っている。八社は本谷の大社、宇和佐の二宮・横見の三ケ所に祀られている。

(大社)佐波良・形部神社(合祀)

(二宮)莵上神社

壹粟・大笹神社(合祀)

久刀神社

長田神社

(横見)横見神社

佐波良神社、形部神社ともに創建時期は不詳。

延喜式神名帳の「美作国大庭郡 佐波良神社」並びに「美作国大庭郡 形部神社」および、三代実録 貞観6年(864)8月15日己巳条に見える「美作国従五位下…佐原神、形賣神…授従五位上」の佐波良(佐原)神、形部(形賣)神の二神をそれぞれ当二社にあてる説があります。

美作国大庭郡の式内社は(他に論社がある神社もあるものの)真庭市社地区にすべてが集まっていますが、当初は菟上神社以外は夫々大庭郡各地の別の場所に鎮座していたとする見られており、『大日本史』は佐波良神社は美和郷(『大日本地名辞書』では「社村湯本などの地ならん」とするが不詳、現在の真庭市湯原温泉周辺?、また『日本地理志料』は旭川と河内川の合流点付近の真庭市赤野・西原・法界寺・下見付近とし、ほかに真庭市目木付近とする説もあるそう)に、形部神社は河内郷(『大日本地名辞書』によれば河内村・河陽村、現在の真庭市上河内、中河内、下河内、赤野、下見、田原、西原、法界寺あたり)にあったとします。

いつ頃社の地に集まったか、またその理由は不明。『式内社調査報告』はこれについて「ただ言へることは後期古墳と製鉄遺跡が多数分布することと、伯耆街道に面することである」とします。

岡山県神社庁真庭支部の当社ページによると、古くから布勢庄の大社と書状が京都仁和寺に残るとありますが、『式内社調査報告』には蒜山中福田の福田神社がかつて布勢大社と呼称され、平安末期に仁和寺の所管となったとあり、『津山市史』にこの福田神社が社地区に統合される前の式内社(のいずれか?)の可能性があるという記述があるそう。

江戸時代には美作国主森忠政から神田が、森長武から中臣大祓が奉納され、津山城主松平家、勝山城主三浦家からの崇敬も受けたといいます。

明治14年、形部神社が県社列格(ただし『明治神社誌料』は明治6年の列格とする。また『特選神名牒』の注記に「明細帳二十四年五月三十一日県社許可とあり然るに前同上不判然に付取調もの」とあり、また社格欄は村社(県社)となっています。詳細不詳。前同上とは下掲の同書佐波良神社項の注記を指すと思われる)。

佐波良神社は時期不明ですが郷社に列格(ただし『明治神社誌料』の岡山県郷社之部に佐波良神社の名は見えず。また『式内社調査報告』形部神社の項に「佐波良神社は『特選神名牒』では村社となっている」との記述が見えますが、実際には正しく郷社とあります。ただし注記として「明細帳に形部神社郷社合殿佐波良神社村社とあり然るに区別帳及神名帳と反対し不判然に付取調もの」とあり)。

佐波良神社の祭神は佐波良命。和気清麻呂の高祖父。『作陽誌』にて挙げられ、『大日本史』や『特選神名牒』がこの説を採っています。『作陽誌』以前は不明。

形部神社の祭神は神阿多都姫命(=木花開耶姫命)。初出は『特選神名牒』で、理由は不明。それ以前の説も不明。

八社祭礼

社地区の式内社八社が合同で行う、4月5日の春祭、10月9日の大祭、11月30日の霜月祭の年3度の例祭を「八社祭礼」「八社神行」「神集まり」というそうです。

春祭と霜月祭は神主と総代10名程で、大祭は地域をあげて行うそう。

二宮の西にある大御堂裏の神集場(位置)に各社の神輿が集うのですが、佐波良神社は神馬を出します。一説に神輿を失ったからとも。ただし、これは『式内社調査報告』の記述によるので、現在も神輿でなく神馬を出すのかはわかりません(同書はこの祭礼に関して、大御堂の位置が二宮の東300mなどとでたらめを書いているのでいまいち信用できません)。

神集場の詳細は二宮の記事にて。

御朱印

御朱印の有無は不明。

アクセス

米子自動車道の湯原ICを降り倉吉・湯原方面(右手)へ。350mほど先(位置)で右折し橋を渡ります。

1.4kmほど先(位置)で右折。あとは県道56号を2.4kmほど走ると神社。

神社手前に休憩所・トイレがありその周りに駐車可能です。

駐車場前に案内板が建っています

神社概要

| 社名 | 形部神社 佐波良神社(かたべじんじゃ/さわらじんじゃ) | |

|---|---|---|

| 通称 | 県社 | |

| 旧称 | 大社(おおやしろ) | |

| 住所 | 岡山県真庭市社1272 | |

| 祭神 | 神阿多都姫命 | 形部神社 |

| 佐波良神 | 佐波良神社 | |

| 社格等 | 式内社 美作国大庭郡 形部神社 日本三代実録 貞観六年八月十五日己巳 形賣神 従五位上 美作国五宮 旧県社 | 形部神社 |

式内社 美作国大庭郡 佐波良神社 日本三代実録 貞観六年八月十五日己巳 佐原神 従五位上 美作国四宮 旧郷社 | 佐波良神社 | |

| 札所等 | – | |

| 御朱印 | 不明 | |

| 御朱印帳 | – | |

| 駐車場 | あり | |

| 公式Webサイト | – | |

| 備考 | 往古は形部神社は大庭郡河内郷、佐波良神社は同美和郷に鎮座との説あり | |

参考文献

- 「社八社」, 『日本歴史地名大系』(データベース「JapanKnowledge」)

- 「形部神社 佐波良神社」, 神社本庁教学研究所研究室編『平成「祭」データ(CD-ROM)』全国神社祭祀祭礼総合調査本庁委員会, 1995

- 岡山県神社庁編『岡山県神社誌』岡山県神社庁, 1981

- 式内社研究会編『式内社調査報告 第二十二巻 山陽道』皇學館大学出版部, 1980

- 谷川健一編『日本の神々 神社と聖地 第二巻 山陽・四国』白水社, 1984

- 明治神社誌料編纂所編『府県郷社明治神社誌料 下巻』明治神社誌料編纂所, 1912(国会図書館デジタルコレクション 21コマ)