都麻津姫神社。

和歌山市平尾、伊太祈曽駅の北西600m程の場所に鎮座。

式内名神大社 都麻都比売神社の論社。

境内

鳥居

参道

手水鉢

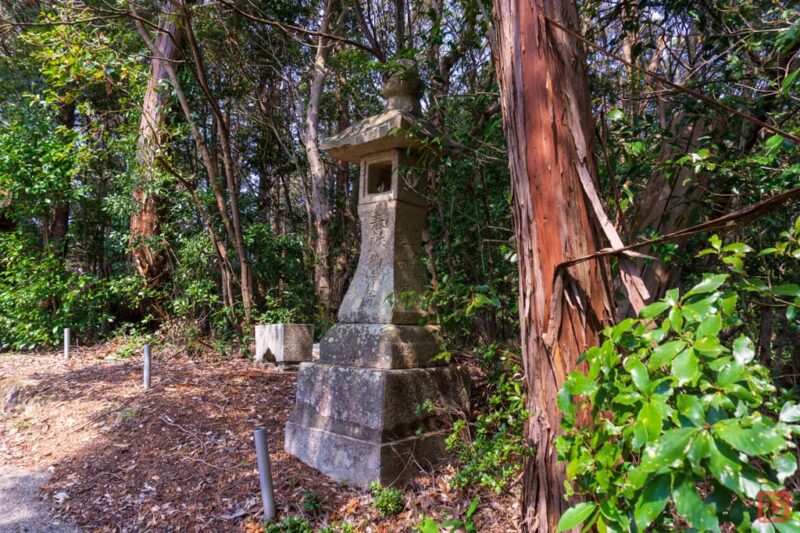

燈籠

境内

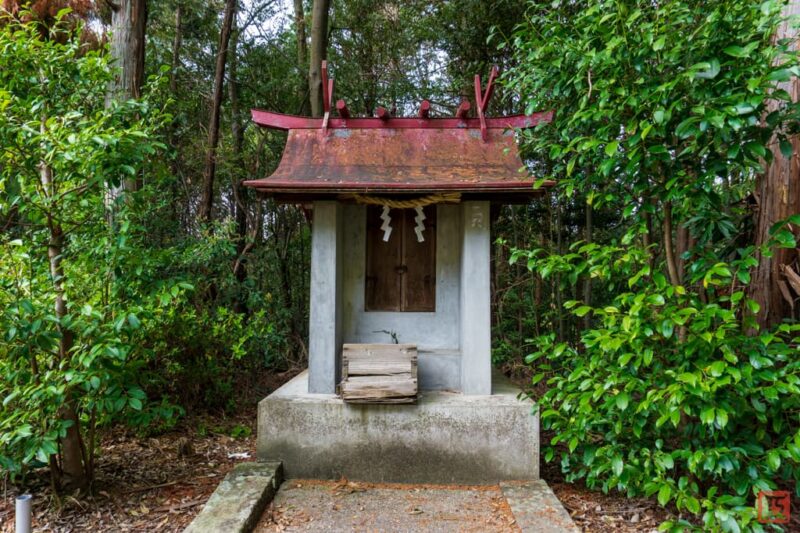

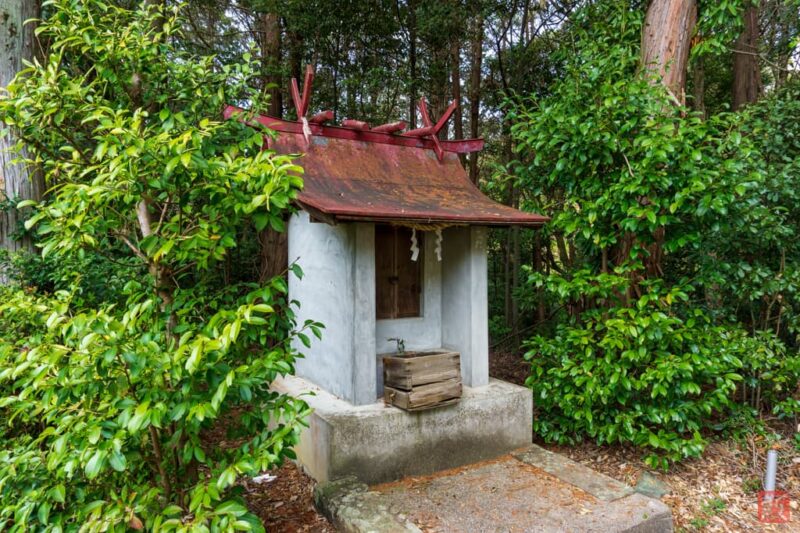

社殿

社殿

小さな祠ではありますが、他社の境外摂末社ではなく独立した神社です(宗教法人としての登記がある)。

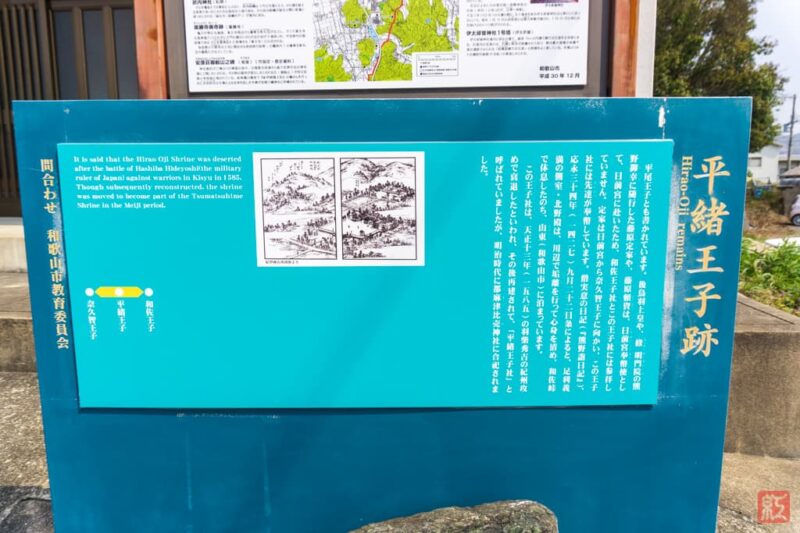

平緒王子跡

当社の200m程東に、九十九王子の一つで明治41年に都麻津姫神社に合祀された、平緒王子の跡地があります。

平緒王子跡

集会所?の前に碑が建っています。

平尾王子とも書かれています。後鳥羽上皇や、修明門院の熊野御幸に随行した藤原定家や、藤原頼資は、日前宮奉幣使として、日前宮に赴いたため、和佐王子社とこの王子社には参拝していません。定家は日前宮から奈久智王子に向かい、この王子社には先達が奉幣しています。僧実意の日記(『熊野詣日記』)、応永三十四年(一四二七)九月二十二日条によると、足利義満の側室・北野殿は、川辺で垢離を行って心身を清め、和佐峠で休息したのち、山東(和歌山市)に泊まっています。

この王子社は、天正十三年(一五八五)の羽柴秀吉の紀州攻めで衰退したといわれ、その後再建されて、「平緒王子社」と呼ばれていましたが、明治時代に都麻津比売神社に合祀されました。

由緒

創建時期は不詳。

元は伊太祁曽神社、大屋都比売神社と一つの神社で、現在の日前国懸神宮の地・秋月に鎮座していたといわれます。

垂仁天皇16年(BC14年)、日前国懸神宮に秋月の地を献上し、山東の亥の森に遷座。

その後大宝2年(702)に三神は分祀されることとなり、都麻津姫命は当地に遷座。

天正年間(1573~1593)の兵乱により破壊された後、羽柴秀長により再興。

しかし『紀伊続風土記』の編纂された1800年代前半頃には社領も廃され僅かに旧跡を残すのみ、という状態になっていたようです(同書には「妻大明神社」として載る)。とはいえ神社としては存続していたようで、明治に入り平緒王子を合祀しています。

『続風土記』は当社を延喜式神名帳にみえる「紀伊国名草郡 都麻都比売神社 名神大 月次新嘗」及び紀伊国神名帳にみえる「従四位下 妻都比咩大神」にあてる説を挙げています。

旧社格は玄松子の記憶さんによると村社とあるのですが、他に言及している資料が見当たらず。

御朱印

御朱印の有無は不明。

本務社は伊太祁曽神社のようです。

アクセス

和歌山市駅辺りから国道42号を南下し、秋葉山の手前の水軒口交差点(位置)で東へ。

県道13号を東に走り、伊太祈曽駅北交差点(位置)で右折すると、伊太祈曽駅前駐車場があります。

神社には駐車場がなく周りの道も狭いので、ここに停めるのがいいです。有料ですが200円/日。

電車なら伊太祈曽駅で降車。

神社へは駐車場・駅から10分弱です。

神社概要

| 社名 | 都麻津姫神社(つまつひめじんじゃ) |

|---|---|

| 通称 | – |

| 旧称 | 妻大明神社 妻御前社 |

| 住所 | 和歌山県和歌山市平尾字若林957 |

| 祭神 | 都麻津姫命 |

| 社格等 | 式内社 紀伊国名草郡 都麻都比売神社 名神大 月次新嘗 日本三代実録 貞観元年正月廿七日甲申 神都摩都比賣神 従四位下 旧村社(?) |

| 札所等 | – |

| 御朱印 | 不明 |

| 御朱印帳 | – |

| 駐車場 | なし |

| 公式Webサイト | – |

| 備考 | – |

参考文献

- 「平尾村」, 『日本歴史地名大系』(データベース「JapanKnowledge」)

- 「都麻津姫神社」, 神社本庁教学研究所研究室編『平成「祭」データ(CD-ROM)』全国神社祭祀祭礼総合調査本庁委員会, 1995

- 式内社研究会編『式内社調査報告 第二十三巻 南海道』皇學館大学出版部, 1987