都麻津姫神社。

和歌山市吉礼、吉礼駅の北200m程の場所に鎮座。

式内名神大社 都麻都比売神社の論社。

境内

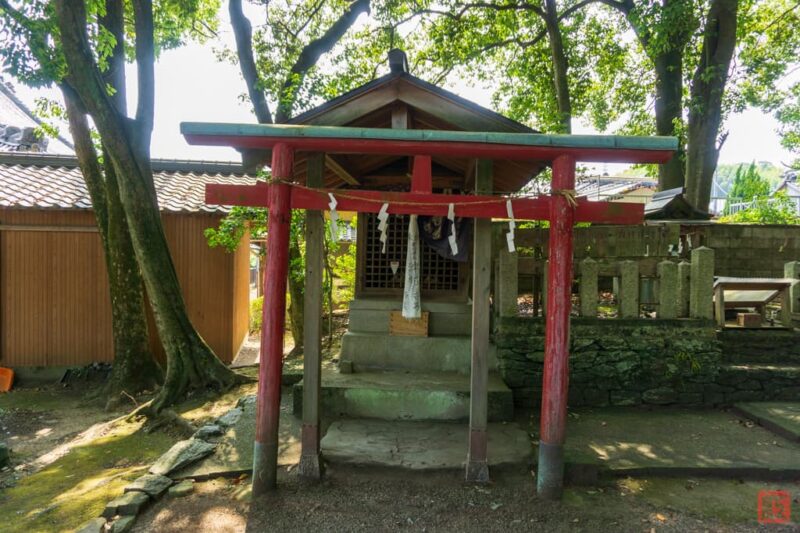

鳥居

手水舎

狛犬

社殿

拝殿(長庁舎)

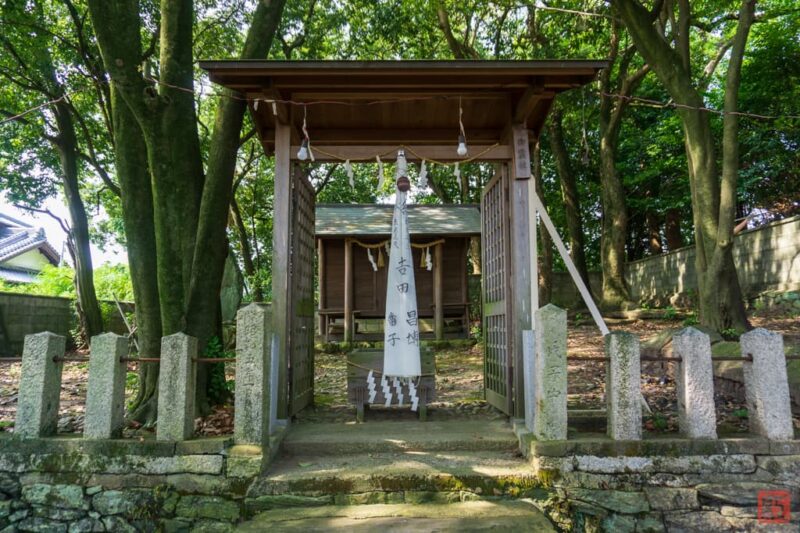

神門と茅輪

本殿

境内社等

本殿左右に脇殿あり。

左(社殿向かって右)に五十猛命

右(社殿向かって左)に大屋津姫命

吉礼津姫命神社

社名は神奈備にようこそさんを参照しました。参拝時は気づかなかったのですが、玉垣に吉礼姫社と彫られています(写真右手)。

『式内社調査報告』や和歌山県神社庁サイトでは吉礼津姫命は相殿神とあるのですが、狛犬見聞録さんによると、昭和になり別殿に吉礼津姫命を祀ったとのこと。

稲荷神社

御霊社

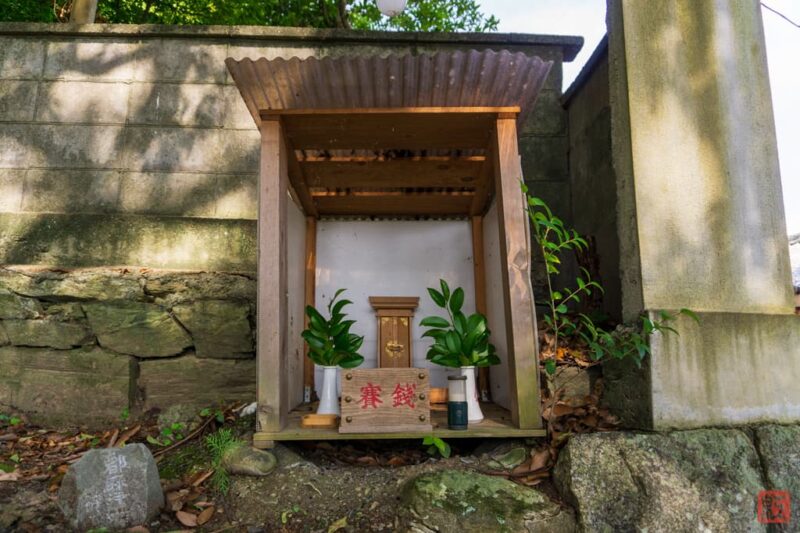

境内社

境内の石

何らかの神を祀っているのか、破損した石碑や燈籠なのかは不明。

由緒

創建時期は不詳。

元は伊太祁曽神社、大屋都比売神社と一つの神社で、現在の日前国懸神宮の地・秋月に鎮座していたといわれます。

垂仁天皇16年(BC14年)、日前国懸神宮に秋月の地を献上し、山東の亥の森に遷座。

その後大宝2年(702)に三神は分祀されることとなり、都麻津姫命は当地に遷座。

天正年間(1573~1593)に兵火に罹り、神宝・旧記等焼失し衰退。神名も不明となり、山王明神とか都麻津姫神と称したとされます。

寛文年間(1661~1673)、別当の福善寺が当社を延喜式所載の都麻津姫神社であると称し奉斎。

これが当社を延喜式神名帳にみえる「紀伊国名草郡 都麻都比賣神社 名神大 月次新嘗」(並びに日本三代実録 貞観元年正月27日甲申条にみえる神都摩都比賣神)にあてる最初の主張だと思われますが、論拠は不明。

『紀伊国名所図会』『南紀神社録』もこの説を採りますが、『紀伊続風土記』はこれを否定し、高積神社を都麻都比賣神社にあてています。

明治に入り、和歌山県令達により吉礼津姫神社に改称。

明治6年村社列格。

戦後の昭和21年、宗教法人設立にあたり、都麻津姫神社に復称し吉礼津姫命を合祀。

境内社等項に記載の通り、昭和に吉礼津姫命を別殿に祀ったという話もあり、合祀なのか分祀なのかよくわからず。

ただ、和歌山県神社庁サイト記載の由緒によれば、旧吉禮村は数百年前に東西に分裂。東の東禮は「都麻津姫神社」を、西の西禮は「吉禮津姫神社」を祀り、氏子は信念を異にし紛乱の基となっていたため、それを憂いた有力者が二社を合祀したといいます(西禮地区には今も吉禮津姫神社の跡地があるという)。

この辺の事情を鑑みると、西禮地区の人達が相殿ではなく個別にも祀ることを望み、境内に吉礼津姫神社の小祠が建てられたのではないかとも思えてきます。

吉礼津姫命が本社の相殿と小祠の両方に祀られているのか、あるいは形式上相殿神と記載しつつ実際は小祠にのみ祀られているのかは不明。

当社を紀伊国神名帳にみえる「従五位下 吉禮津姫神」とする説もあります。

御朱印

御朱印はあります。

宮司さんは常駐ではないようですが、書置きの御朱印あり。

私の参拝時は宮司さんがいらしたので、書いて頂くことができました。

アクセス

和歌山市駅辺りから国道42号を南下し、秋葉山の手前の水軒口交差点(位置)で東へ。

そのまま東へ進み、和歌山南スマートIC入口より少し先の交差点(位置)で右折して500mほど行くと神社。

吉礼自治会館の横(位置)から境内に入り駐車可能(観光情報サイトに駐車場ありと出ているので、停めて問題ないと思われます)。

神社概要

| 社名 | 都麻津姫神社(つまつひめじんじゃ) |

|---|---|

| 通称 | – |

| 旧称 | 吉礼津姫神社 |

| 住所 | 和歌山県和歌山市吉礼911 |

| 祭神 | 都麻津姫命 |

| 脇殿 | 五十猛命 大屋津姫命 |

| 相殿 | 吉礼津姫命 |

| 社格等 | 式内社 紀伊国名草郡 都麻都比賣神社 名神大 月次新嘗 日本三代実録 貞観元年正月廿七日甲申 神都摩都比賣神 従四位下 旧村社 |

| 札所等 | – |

| 御朱印 | あり |

| 御朱印帳 | – |

| 駐車場 | あり |

| 公式Webサイト | – |

| 備考 | – |

参考文献

- 「吉礼村」, 『日本歴史地名大系』(データベース「JapanKnowledge」)

- 「都麻津姫神社」, 神社本庁教学研究所研究室編『平成「祭」データ(CD-ROM)』全国神社祭祀祭礼総合調査本庁委員会, 1995

- 式内社研究会編『式内社調査報告 第二十三巻 南海道』皇學館大学出版部, 1987