高野神社。

津山市二宮、院庄駅の東600mほどの場所に鎮座。

式内社 高野神社の論社で、美作国二宮とされ、また美作三大社の一つとされる神社。

境内

社頭

表参道鳥居

扁額

社号標

参道のムクノキ

このあたりはかつては宇那提森と呼ばれる森だったそうです。

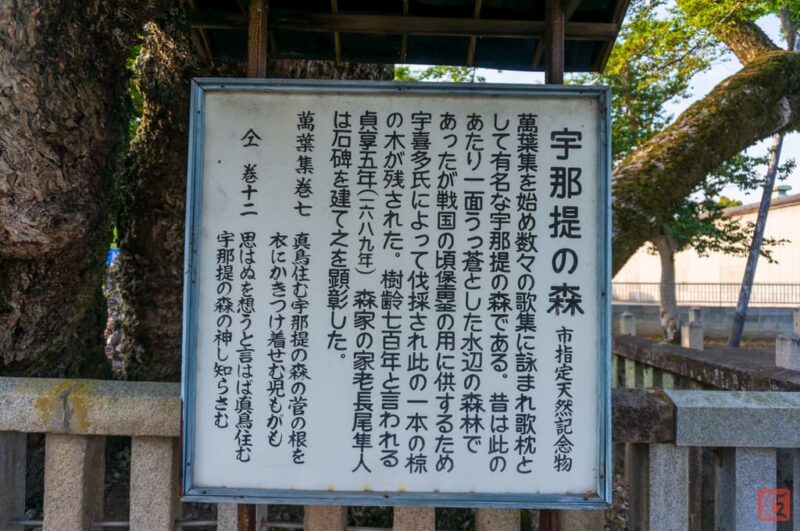

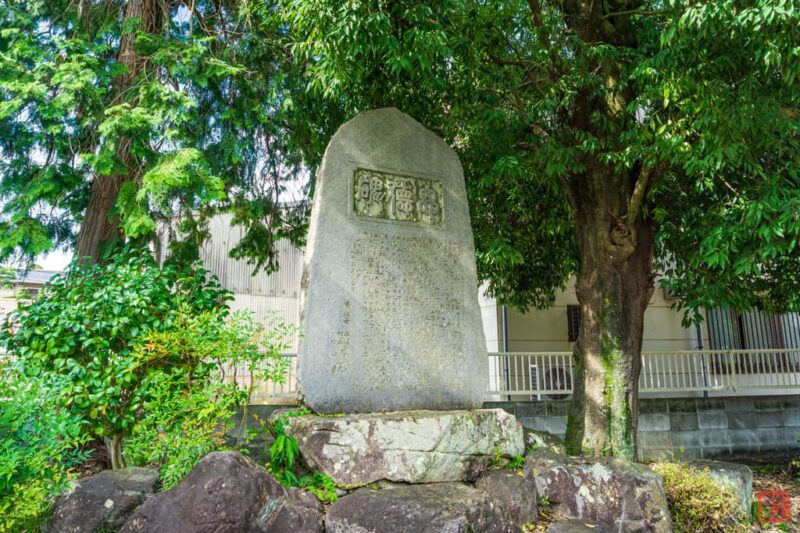

宇那提森碑

萬葉集を始め数々の歌集に詠まれ歌枕として有名な宇那提の森である。昔は此のあたり一面うっ蒼とした水辺の森林であったが戦国の頃堡塁の用に供するため宇喜多氏によって伐採され此の一本の椋の木が残された。樹齢七百年と言われる

享保五年(一六八九年)森家の家老長尾隼人は石碑を建て之を顕彰した。

萬葉集巻七 真鳥住む宇那提の森の菅の根を衣にかきつけ着せむ児もがも

仝巻十二 思はぬを想うと言はば真鳥住む宇那提の森の神し知らさむ

万葉集の「卯名手之神社(うなてのもり)」は、奈良県橿原市雲梯町の河俣神社のこととするのが一般的ですが、『五代集歌枕』『八雲御抄』では美作国の歌枕とし、当地にあてる説もあるようです。

横のスペースは御旅所?

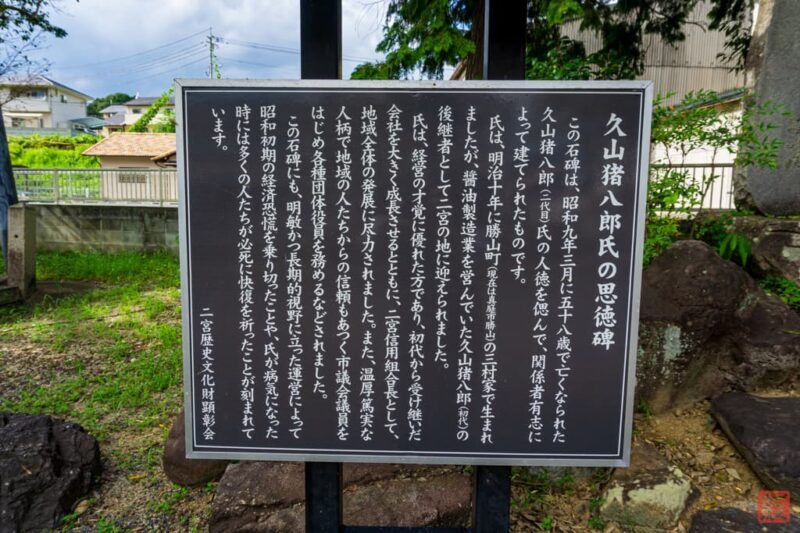

久山猪八郎氏の思徳碑

この石碑は、昭和九年三月に五十八歳で亡くなられた久山猪八郎(二代目)氏の人徳を偲んで、関係者有志によって建てられたものです。

氏は、明治十年に勝山町(現在は真庭市勝山)の三村家で生まれましたが、醤油製造業を営んでいた久山猪八郎(初代)の後継者として二宮の地に迎えられました。

氏は、経営の才覚に優れた方であり、初代から受け継いだ会社を大きく成長させるとともに、二宮信用組合長として、地域全体の発展に尽力されました。また、温厚篤実な人柄で地域の人たちからの信頼もあつく市議会議員をはじめ各種団体役員を務めるなどされました。

この石碑にも、明敏かつ長期的視野に立った運営によって昭和初期の経済恐慌を乗り切ったことや、氏が病気になった時には多くの人たちが必死に快復を祈ったことが刻まれています。

神門

狛犬

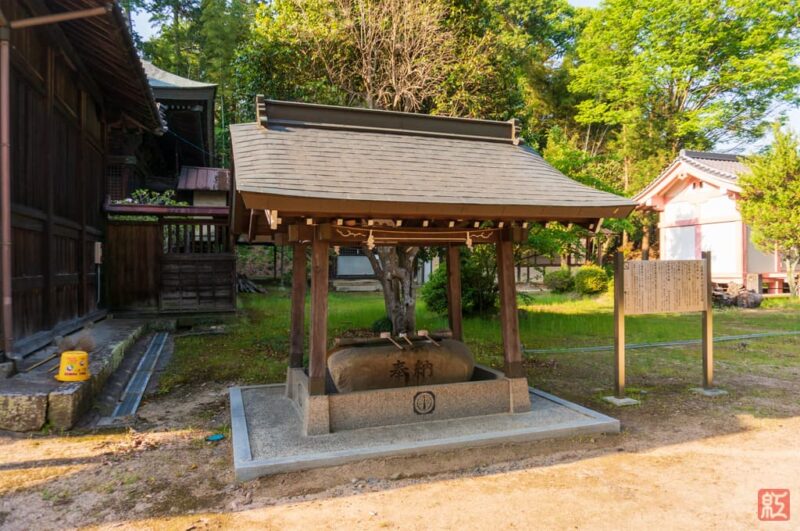

手水舎

車参道(西側)の社号標

車参道の鳥居

社殿

拝殿

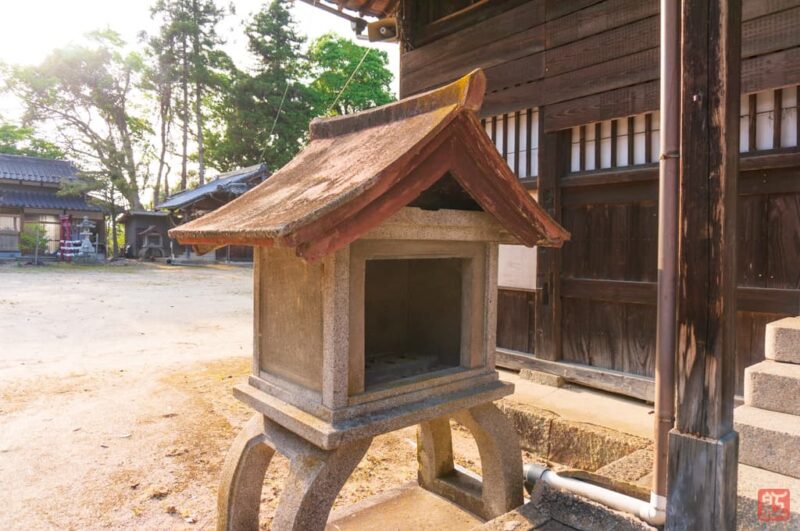

拝殿前の燈籠(という呼び方でいいのでしょうか)

中山造の本殿

寛文3年(1663)、森長継による建立。県指定重要文化財。

修復工事後の本殿

平成29年度から修復工事が行われ、本殿屋根銅板葺き替え及び各部修理がなされました。

境内社等

御先神社鳥居

御先神社鳥居2

御先神社鳥居3

御先神社拝殿

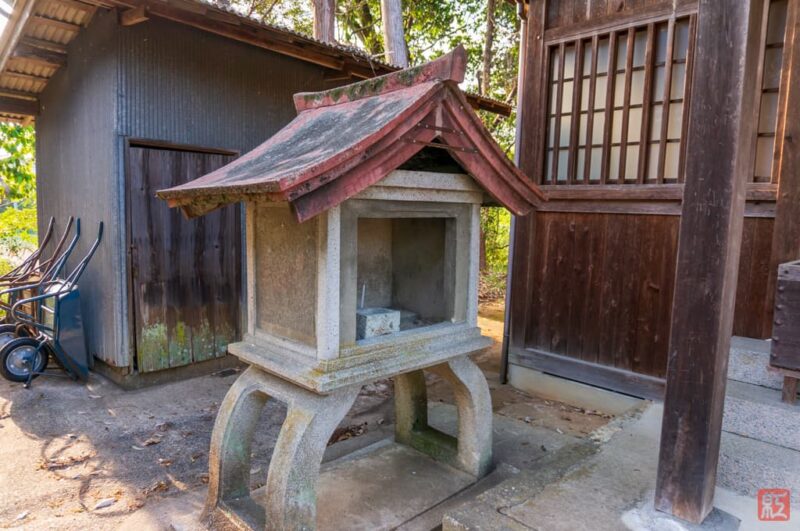

燈籠(?)

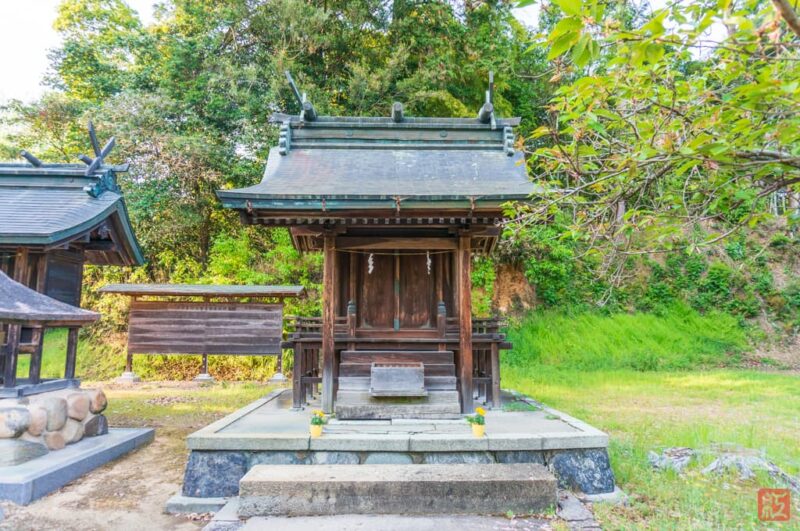

御先神社本殿

龍神社

八幡神社

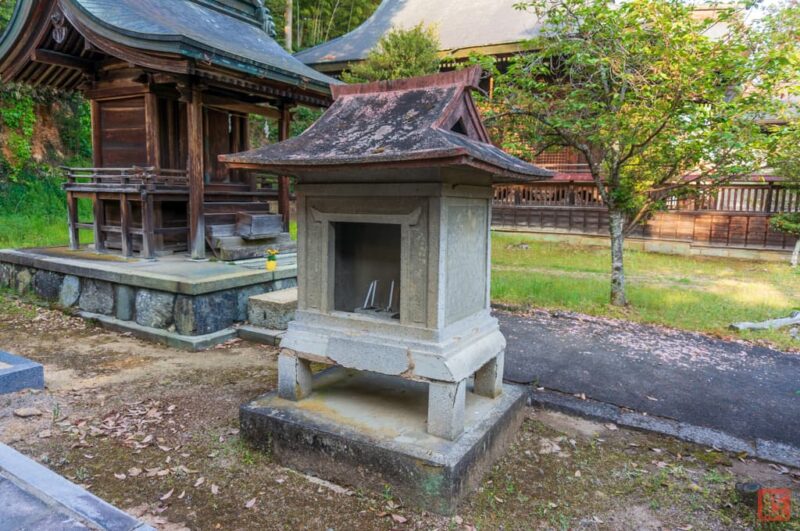

龍神社と八幡神社の間にある燈籠(?)

淡島神社

手前に掛かっている木は「生命の樹」というようです(後述)。

荒神社

末社殿

宝物殿

神楽殿?

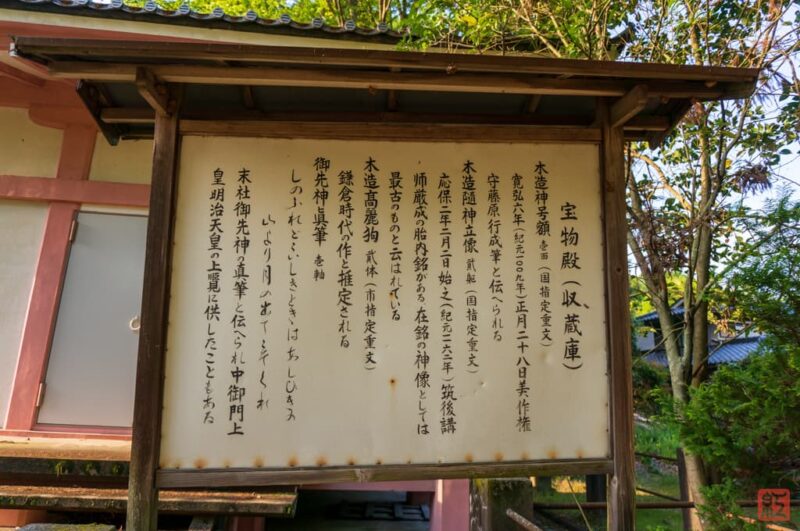

宝物殿(収蔵庫)

木造神号額壱面(国指定重文)

寛弘六年(紀元一〇〇九年)正月二十八日美作権守藤原行成筆と伝へられる

木造随神立像貮躯(国指定重文)

応保二年二月二日始之(紀元一一六二年)筑後講師厳成の胎内銘がある。在銘の神像としては最古のものと云はれている

木造高麗狛犬貮体(市指定重文)

鎌倉時代の作と推定される

御先神真筆壱軸

しのふれどこいしきときはあしひきの山より月の出てこそくれ

末社御先神の真筆と伝へられ中御門上皇明治天皇の上覧に供したこともある

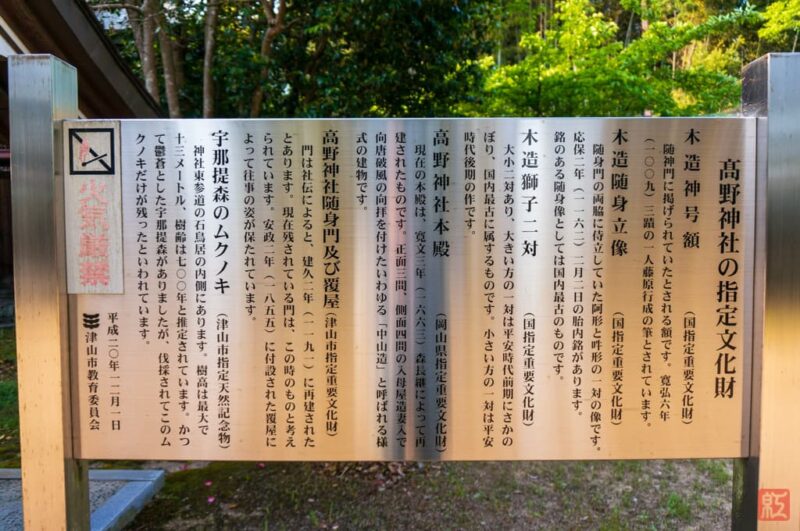

木造神号額(国指定重要文化財)

随神門に掲げられていたとされる額です。寛弘六年(一〇〇九)三蹟の一人藤原行成の筆とされています。

木造随身立像(国指定重要文化財)

随身門の両脇に侍立していた阿形と吽形の一対の像です。

応保二年(一一六二)二月二日の胎内銘があります。

銘のある随身像としては国内最古のものです。

木造獅子二対(国指定重要文化財)

大小二対あり、大きい方の一対は平安時代前期にさかのぼり、国内最古に属するものです。小さい方の一対は平安時代後期の作です。

高野神社本殿(岡山県指定重要文化財)

現在の本殿は、寛文三年(一六六三)森長継によって再建されたものです。正面三間、側面四間の入母屋造妻入で向唐破風の向拝を付けたいわゆる「中山造」と呼ばれる様式の建物です。

高野神社随身門及び覆屋(津山市指定重要文化財)

門は社伝によると、建久二年(一一九一)に再建されたとあります。現在残されている門は、この時のものと考えられています。安政二年(一八五五)に付設された覆屋によって往時の姿が保たれています。

宇那提森のムクノキ(津山市指定天然記念物)

神社東参道の石鳥居の内側にあります。樹高は最大で十三メートル、樹齢は七〇〇年と推定されています。かつて鬱蒼とした宇那提森がありましたが、伐採されてこのムクノキだけが残ったといわれています。

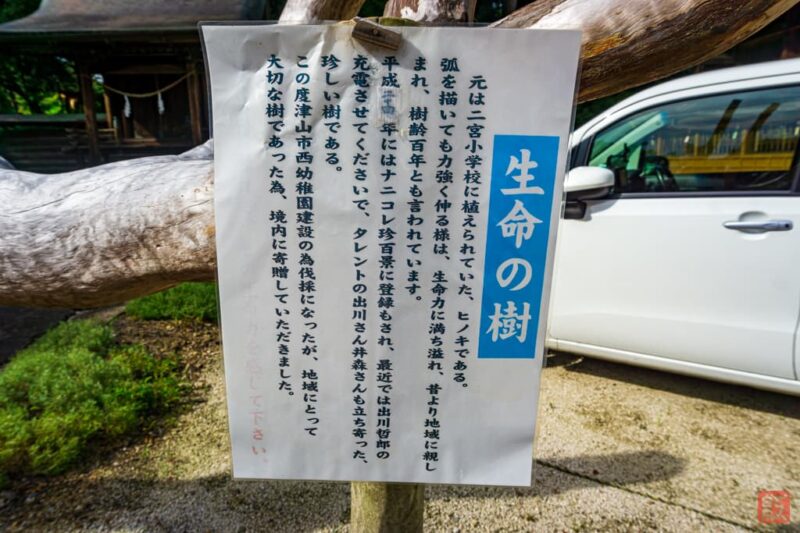

生命の樹

下記の説明が淡島神社の前にも掲示してあったので、同じ木から分けたのだと思われます。

元は二宮小学校に植えられていた、ヒノキである。弧を描いても強く伸る様は、生命力に満ち溢れ、昔より地域に親しまれ、樹齢百年とも言われています。

平成二十四年にはナニコレ珍百景に登録もされ、最近では出川哲朗の充電させてくださいで、タレントの出川さん井森さんも立ち寄った、珍しい樹である。

この度津山市西幼稚園建設の為伐採になったが、地域にとって大切な樹であった為、境内に寄贈していただきました。

樹に直接触れて、その生命力を感じて下さい。

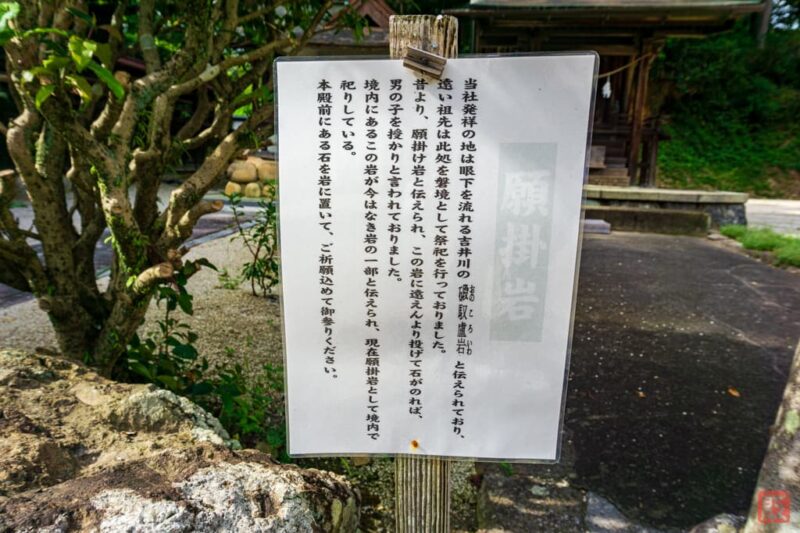

願掛岩

神社の公式サイトには「願掛 オノコロ岩」と紹介されていました。

当社の原初の祭祀対象であった磐境、吉井川の磤馭慮岩の一部だと伝えられているとのことです。

当社発祥の地は眼下を流れる吉井川の磤馭慮岩と伝えられており、遠い祖先は此処を磐境として祭祀を行っておりました。

昔より、願掛け岩と伝えられ、この岩に遠えんより投げて石がのれば、男の子を授かりと言われておりました。

境内にあるこの岩が今はなき岩の一部と伝えられ、現在願掛岩として境内で祀りしている。

本殿前にある石を岩に置いて、ご祈願込めて御参りください。

由緒

高野神社

祭神 彦波限建鵜葺草葺不合尊

相殿 鏡作命(中山神)

大巳貴命(総社神)

由緒 安閑天皇二年(西暦紀元五三四年)の鎮座にして延喜式内社である。美作国二宮として官民の崇高厚く源頼朝は神門を建立し、山名教清は社殿の修造神馬の奉献毛利元就及小早川隆景は祭紀厳修を令し社殿を修造した。

国主森忠政公は代々深く崇敬の誠を尽し社領八十石を献じ寛文三年(紀元一六六三年)森長継公は現社殿を造営した。

旧社格は県社である。

社伝によれば創建は安閑天皇2年(534)(※ただし安閑天皇2年は西暦535年とするのが一般的)。

ただしこれは当地に社殿が造営された時であり、これ以前から吉井川原の碫馭盧岩(おのころいわ)を磐境として祀っていたとされています。碫馭盧岩が具体的にどこにあったのか、現存するのかは不明(上掲の願掛石の説明に「今はなき岩」とあるので、おそらく現存しないと思われる)。

三代実録 貞観6年(864)8月15日己巳条に見える「美作国従五位下…高野神等並授従五位上」および貞観17年(875)3月29日壬子晦条に見える「美作国従五位上高野神正五位下」の高野神を当社にあてる説があります。

また、延喜式神名帳の「美作国苫東郡 高野神社」を当社にあてる説もありますが、当社の鎮座地は苫西郡に当たります。

『今昔物語集』巻26第7『美作国神依猟師謀止生贄語』に「今昔、美作国に中参高野と申す神在ます。其神の体は、中参は猿、高野は蛇にてぞ在ましける。」(中参は中山神社を指す)とあり、この蛇神に毎年生贄を供えていたとされます(『宇治拾遺物語』第119話『吾嬬人止生贄事』もほぼ同じ内容)。

宇那提森に住んでいたという蛇神は、人畜に害をもたらし神社の扁額を舐めまわしたといわれます。当社北の美和山古墳群には蛇塚・胴塚と呼ばれる古墳がありますが、蛇神が殺された後に、そこに埋められたという伝承もあります。

当社は吉井川の畔に位置し、かつては祈雨行事もあったということから、元々は水神を祀っていたとみられ、上記蛇神の伝承もそれに関連するものかと思われます。

当社は真言宗との関係が深かったようで、弘法大師が当社に密法興隆を祈願し社殿を修築したという古伝も。かつては社名の読みが「こうや」だったとみられています。

明治6年郷社、同13年県社列格。

現祭神は彦波限建鵜葺草葺不合尊。相殿に鏡作命(中山神)と大己貴命(総社神)を祀っています。

御朱印

御朱印はあります。

社務所(境内西側、御先神社の左手の建物)で拝受可。

アクセス

院庄ICを津山方面(左手)に降り、すぐ南東の院庄交差点(位置)を直進(国道を進まず、院庄駅前を通る道へ)。

そのまま道なりに1km強で神社の車参道前に(位置)。鳥居があるのでわかりやすいと思います。

鳥居を潜って境内に駐車可。

神社概要

| 社名 | 高野神社(たかのじんじゃ) |

|---|---|

| 通称 | – |

| 旧称 | – |

| 住所 | 岡山県津山市二宮601 |

| 祭神 | 彦波限建鵜葺草葺不合尊 |

| 相殿 | 鏡作命(中山神) 大己貴命(総社神) |

| 社格等 | 式内社 美作国苫東郡 高野神社 日本三代実録 貞観六年八月十五日己巳 高野神 従五位上 日本三代実録 貞観十七年三月廿九日壬子晦 高野神 正五位下 旧県社 |

| 札所等 | – |

| 御朱印 | あり |

| 御朱印帳 | – |

| 駐車場 | あり |

| 公式Webサイト | https://takano-jinjya.or.jp/ |

| 備考 | – |

参考文献

- 「高野神社」, 『日本歴史地名大系』(データベース「JapanKnowledge」)

- 「高野神社」, 神社本庁教学研究所研究室編『平成「祭」データ(CD-ROM)』全国神社祭祀祭礼総合調査本庁委員会, 1995

- 岡山県神社庁編『岡山県神社誌』岡山県神社庁, 1981

- 式内社研究会編『式内社調査報告 第二十二巻 山陽道』皇學館大学出版部, 1980

- 谷川健一編『日本の神々 神社と聖地 第二巻 山陽・四国』白水社, 1984

- 明治神社誌料編纂所編『府県郷社明治神社誌料 下巻』明治神社誌料編纂所, 1912(国会図書館デジタルコレクション 24-25コマ)