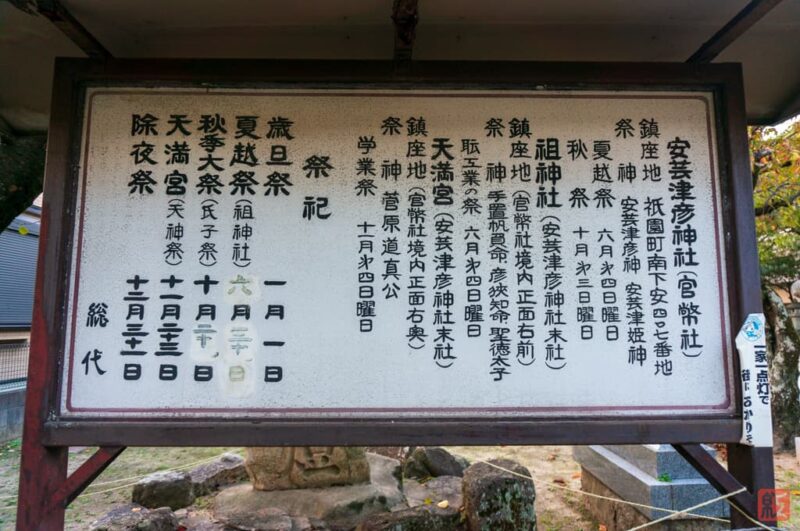

安芸津彦神社。

安佐南区祇園、下祇園駅の北東に鎮座。

日本三代実録 貞観9年(867)10月13日戊寅条に見える安芸都彦神の論社。

境内

社頭

自動車通行困難の表示の通り、道がはんぱなく狭いのでここまで車で来るのはやめたほうがいいです。

扁額

社号標

手水舎

狛犬

天保期の燈籠

社殿

拝殿

本殿

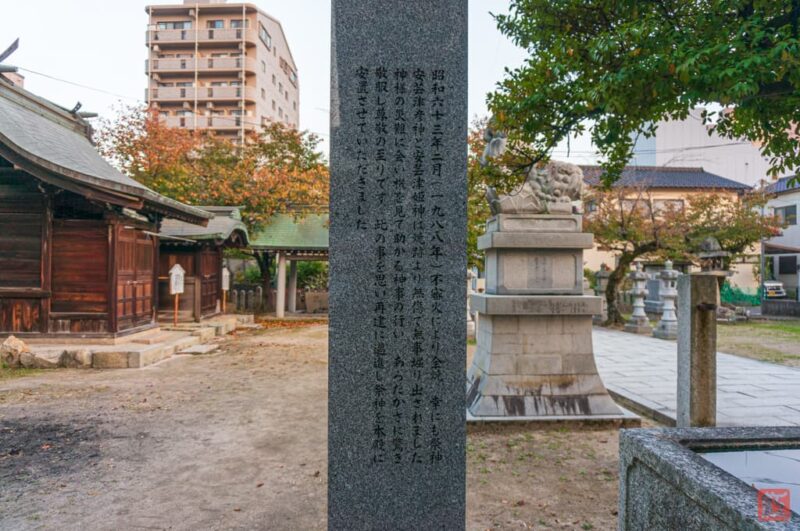

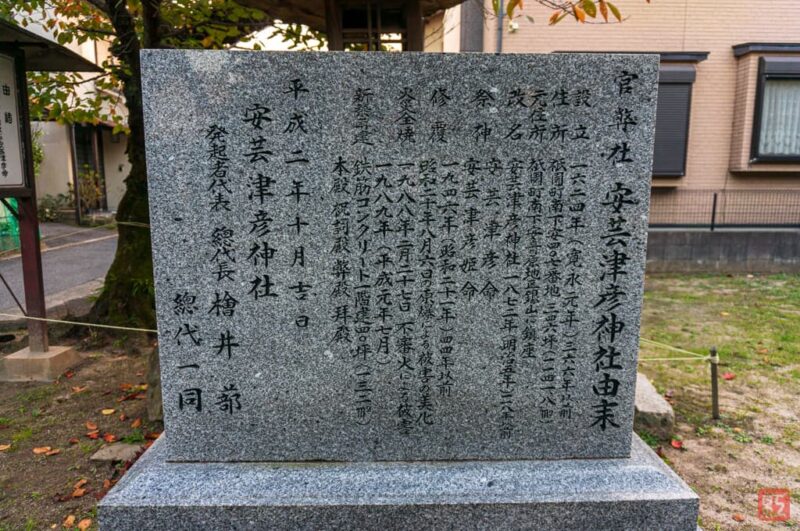

安芸津彦神社新築再建碑

昭和63年2月(1988年)不審火により全焼 幸にも祭神安芸津彦神と安芸津姫神は焼跡より無傷で無事掘り出されました

神様の災難に会い機を見て助かる神事の行い あらたかさに驚き敬服し尊敬の至りです 此の事を思い再建に邁進し祭神を本殿に安置させていただきました

境内社等

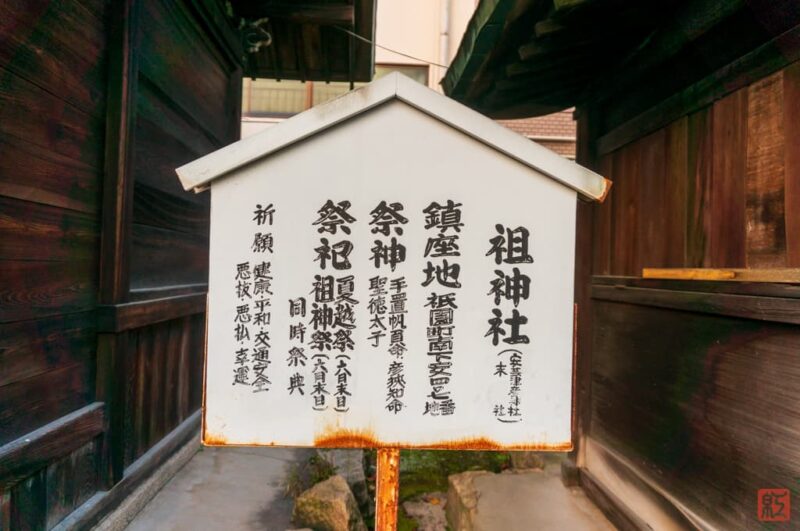

祖神社

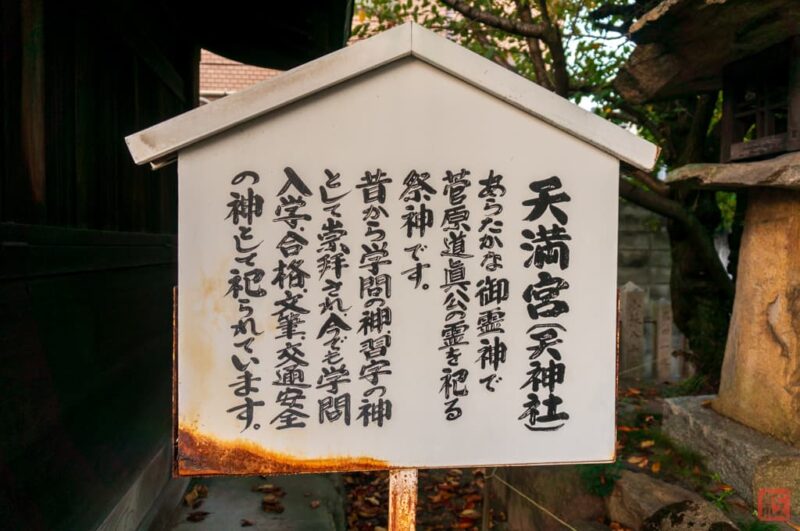

天満宮(天神社)

神輿庫?

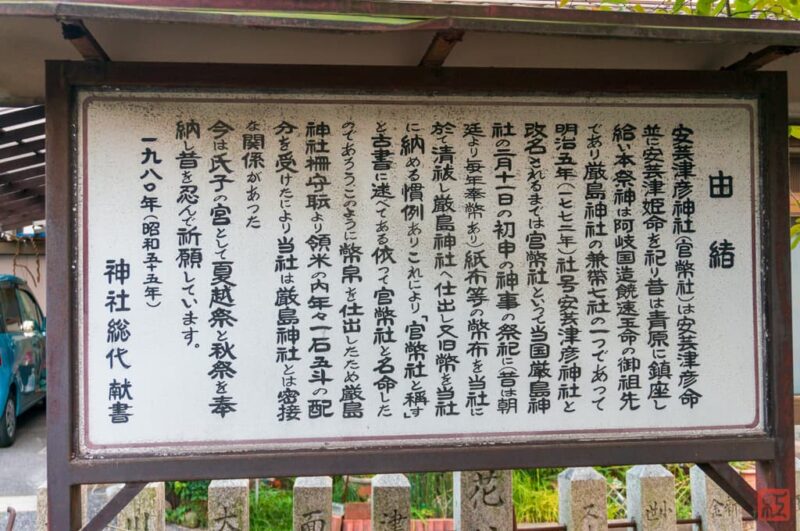

由緒

安芸津彦神社(官幤社)は安芸津彦命並に安芸津姫命を祀り昔は青原に鎮座し給い本祭神は阿岐国造速玉命の御祖先であり厳島神社の兼帯七社の1つであって明治5年(1772年)社号安芸津彦神社と改名されるまでは官幤社といって当国厳島神社の2月11日の初申の神事の祭祀に(昔は朝廷より毎年奉幤あり)紙布等の幤布を当社に於て清祓し厳島神社へ仕出し又旧幤を当社に納める慣例ありこれにより「官幤社と稱す」と古書に延べてある依って官幤社と名命したのであろう。このように幤帛を仕出したため厳島神社柵守耺より領米の内年々1石5斗の配分を受けたにより当社は厳島神社とは密接な関係があった

今は氏子の宮として夏越祭と秋祭を奉納し昔を忍んで祈願しています。

由来碑

創建時期は境内由来碑によれば寛永元年(1624)。

元々は祇園町南下安青原地区銀山なる場所に鎮座していたとされます(青原は現在の祇園4丁目あたりらしい)。

厳島神社兼帯七社の1社であり、厳島神社の2月11日の初申の神事の祭祀に紙布等の幣布を当社で清祓し仕出し、また旧幣を当社に納める慣例があったので、官幣社と称していたそうです。

明治5年(1872)に安芸津彦神社へ改称。

しかし、『日本歴史地名大系』には「のちに安芸津彦神社を合し、村内青原から現在地へ移り」とあります。そのまま解釈すれば、青原に元々鎮座したのは官幣社であり、それに安芸津彦神社を合祀、そして現社地に遷ったということになり、官幣社とは別に安芸津彦神社が存在したことになります。

またwikipediaには「安藝津彦神社 (長束) – 安藝津都命、安藝都姫命を祀る。もと青原にあり官幣社と称し厳島兼帯七社のひとつであったが、後にもと新庄に在った安藝津彦神社を合し今の地に移ったと云われる」とあります。これが事実なら安芸津彦神社は元々新庄(新庄村を指すのであれば、現在の西区新庄町・大宮・大芝・三滝町・三滝本町あたり)に鎮座していたということでしょうか。

当社由来記には、当社が神武天皇の遺跡であるという記述があります(『祇園町誌』より引用)。

祇園町誌

神武天皇このあたりを通り給いしに、山の尾崎に一つの宮あり、安芸津彦の神にておわします。この安芸津彦の神と申し奉るは、伊勢津彦、吉備津彦の如く、その國にましますが故にかかる御名あり。天皇この神に伺わせ給い、朝敵退治のことを祈り給い上なる山に火を挙げ給えば官軍日に増し夜に増し来りて味方あまたになりぬ。かくて塩の口という所より御船を出し帆を挙げ給い、埃の宮に至り給う。されば今も同郡新庄村に天皇という社あり、また地名に天皇山、天皇田というものあり、彼の山を尾崎といえるはすなわち官幣社の旧跡にしてその後いつの間にか今の地に移り給う。彼の旧跡を南の御所とも、御門ともいう。

しかし、『芸藩通志』はこれについて「此社、神武天皇の遺跡といい伝うれども覚束なし」とします。

また、当社は日本三代実録 貞観9年10月13日戊寅条に「従五位上安芸都彦神正五位下」と見える、安芸都彦神の論社とされています。

御朱印

御朱印の有無は不明。

アクセス

徒歩ならJR可部線下祇園駅から徒歩3分ほど。

車の場合、駐車場がなく周辺の道も非常に狭いので、近隣の駐車場利用がおすすめ。

アクセスは、広島城のあたりから国道183号を北上し、武田山入口交差点(位置)を左折。

400mほど先の下祇園1丁目交差点を右折したところに、神社から最も近いコインパーキングがあります(位置、徒歩5分くらい)。

他に一応、北西すぐにイオン、南東すぐにゆめタウンがあったりはしますが…

神社概要

| 社名 | 安芸津彦神社(あきつひこじんじゃ) |

|---|---|

| 通称 | – |

| 旧称 | 官幣社 |

| 住所 | 広島県広島市安佐南区祇園2-33-21 |

| 祭神 | 安芸津彦命 安芸津姫命 |

| 相殿 | 天照大神 月読命 五男三女神 高皇産霊神 神武天皇 稲背脛神 |

| 社格等 | 日本三代実録 貞観九年十月十三日戊寅 安芸都彦神 正五位下 旧社格不明 |

| 札所等 | – |

| 御朱印 | 不明 |

| 御朱印帳 | – |

| 駐車場 | なし |

| 公式Webサイト | – |

| 備考 | – |

参考文献

- 「南下安村」, 『日本歴史地名大系』(データベース「JapanKnowledge」)

- 「安芸津彦神社」, 神社本庁教学研究所研究室編『平成「祭」データ(CD-ROM)』全国神社祭祀祭礼総合調査本庁委員会, 1995

- 祇園町誌編纂委員会編『祇園町誌』祇園町, 1970