副川神社。

八郎潟の西、高岳山(たかおかさん)の頂上に鎮座。

式内社 副川神社の論社で、最北の式内社。

境内(麓)

社号標

駐車場の南200mほどの場所。

境内入口

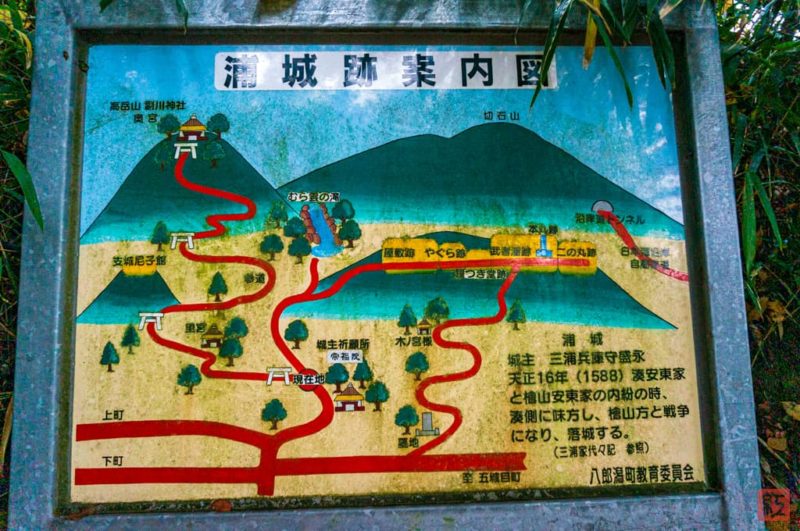

案内図

高岳山の西にはかつて浦城という山城があったそうで、これは神社というより浦城の地図のようでした。

社号標

鳥居

狛犬

御神木?

大平山と金比羅大權現の碑

石祠

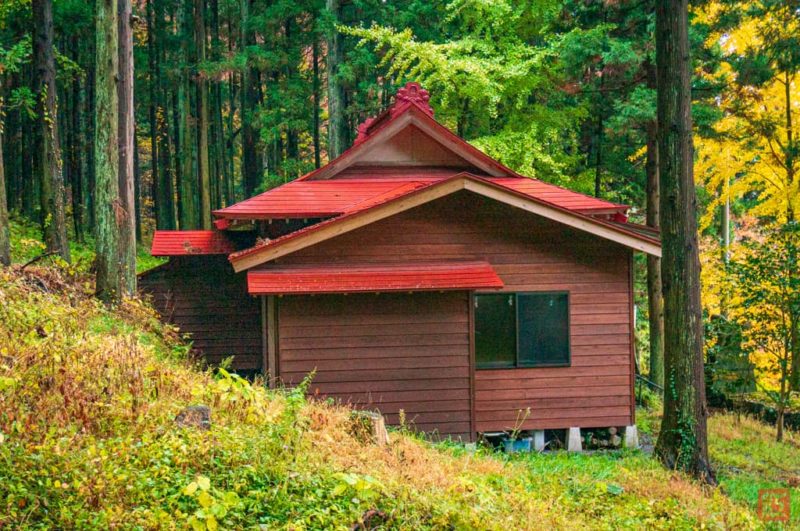

社殿(里宮)

社殿

遥拝所的な位置づけだからか、本殿はありません

奥宮登山道

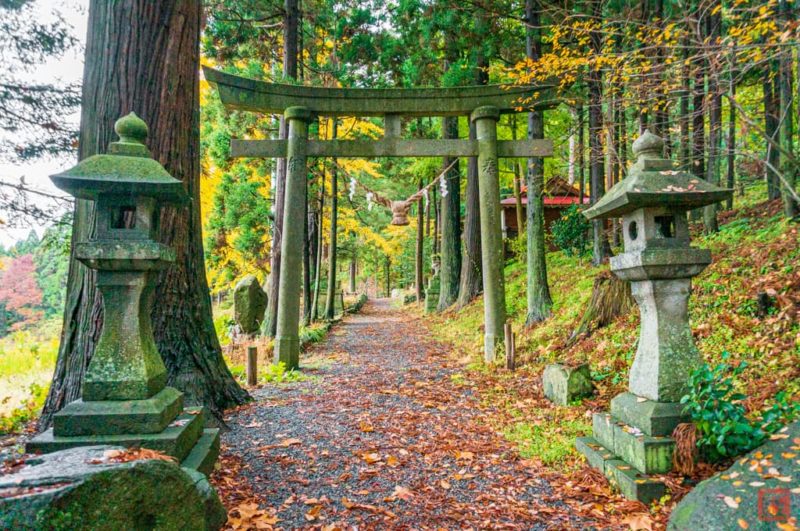

登山道入口の鳥居

山頂までは15~20分くらいで登れます。

鳥居脇の小型狛犬

中腹の鳥居

通称中の鳥居というらしいです。手前の常夜灯はかつては八郎潟を往来する船に灯台代わりになっていたとか。ここまでは階段も整備されていて、登りやすいです。

八郎潟方面が見渡せます

鳥居の先からは完全に山道

頂上付近はちょっと歩きづらいところもありました。

登り切った所に鳥居

社殿(奥宮)

拝殿

本殿

祠とその後の木

由緒

高岳山 標高二二一.四メートル

山体は、森山火山岩類の普通輝石、黒雲母、角閃石、石英安山岩からなる。

山頂の展望台からは躍進八郎潟町が一望に見下ろし南方に湖東平野、西方に寒風山、新生大泻村が眺望できる。

山頂に日本最北の式内社(国社)副川神社があり、山腹第三の鳥居(通称中の鳥居)の石灯籠は、高さ約2.5メートルの永久常夜灯でかつては八郎潟を往来する船にとって灯台の役目を果たした。

創建は大宝年間(701~704)。

当初は現大仙市の神宮寺嶽に鎮座していたとされます。

中世に廃絶していたとされ、延喜式神名帳に「出羽国山本郡 副川神社」とみえて以降の古代中世資料は存在しないようです。

なお日本三代実録 貞観13年(871)4月3日己卯条に「授…正六位上…出羽国利神…従五位下」とみえる利神を当社にあてる説もあるようです(Web上の情報、出典資料未確認)。

『神名帳考証土代』には「播磨広峯神ヲ徙シ祀ルト云フ、土俗牛頭天王ト称ス」とあり、かつては修験の山でした。

現在祭神に素盞嗚大神が数えられるのはこの牛頭天王からきているようです。

正徳4年(1714)、佐竹氏が久保田城北門の守護として現在地に再興(今度国社両社、所謂塩湯彦神社・副川社各ゝ中絶仕候処ニ今度御取立被遊候 『国典類抄』)。

再興当時、古代の副川神社の鎮座地が仙北郡(元山本郡)の神宮寺八幡および嶽六所神社の地であったことは既に認識されており、わかった上での遷座復興だったようです。

寛文4年(1664)に檜山郡は山本郡に、旧山本郡は仙北郡に改称されていますが、これは副川神社の現在地での復興に伴うものであったとの見方もあるのだとか。

文化12年(1815)の『秋田風土記』に「保呂羽本宮と云り」という記述があるそうなのですが、保呂羽山との関係性は不明。

明治5年(1872)郷社列格。

現社地から言えば、上記案内にもある通り、当社は最北の式内社となります。

ただし、本来の社地が大仙市の神宮寺岳であるとすると、延喜式神名帳成立当時の最北の式内社は、陸奥国斯波郡 志賀理和氣神社(岩手県紫波郡紫波町鎮座)となります。

祭神は天照大御神、豊受大神、素盞嗚大神。

前述の通り、元より播磨広峯の神を分祀し牛頭天王と称していたということですから、素盞嗚大神は副川神社が当地に再興される以前から祀られていた神なのでしょう。

天照大御神と豊受大神が祀られた経緯は不明ですが、『日本の神々』はこの二柱を主神として記しています。

明治末に神明社と稲荷社が合祀されたらしく、それぞれの祭神のようにも思えるのですが、そうなると現祭神は「当社以前からの神」と「合祀された神」だけになってしまい不自然。

天照大御神と豊受大神は再興時に副川神社の祭神として祀られ、明治期にたまたま同じ祭神の社が合祀された…と考えるのが無難そうですがどうなんでしょう。

御朱印

御朱印の有無は不明。

アクセス

秋田市の海側から国道7号を北上。

馬場目川を渡って八郎潟町に入り、真坂交差点(位置)で東の県道220号へ。

1.2kmほど先(位置)で左折し、350mほど進むと冒頭の社号標が立っています。

そこから奥に進むと正面に常福院というお寺があります。

車道は左手に迂回しつつさらに奥に続くので、道なりにもう少し進むと行き止まりに浦城跡駐車場があります(位置)。

神社の駐車場とは書かれていないのですが、場所的にまあ使用してよいのではないかと…

神社概要

| 社名 | 副川神社(そえがわじんじゃ/そいがわじんじゃ) |

|---|---|

| 通称 | – |

| 旧称 | 牛頭天王(?) |

| 住所 | 秋田県南秋田郡八郎潟町浦大町字小坂45 |

| 祭神 | 天照大御神 豊受大神 素盞嗚大神 |

| 社格等 | 式内社 出羽国山本郡 副川神社 日本三代実録 貞観十三年四月三日己卯 利神 従五位下 旧郷社 |

| 札所等 | – |

| 御朱印 | 不明 |

| 御朱印帳 | – |

| 駐車場 | 浦城跡駐車場を利用 |

| 公式Webサイト | – |

| 備考 | – |

里宮

奥宮

参考文献

- 「副川神社」, 『日本歴史地名大系』(データベース「JapanKnowledge」)

- 「副川神社」, 神社本庁教学研究所研究室編『平成「祭」データ(CD-ROM)』全国神社祭祀祭礼総合調査本庁委員会, 1995

- 式内社研究会編『式内社調査報告 第十四巻 東山道3』皇學館大学出版部, 1987

- 谷川健一編『日本の神々 神社と聖地 第十二巻 東北・北海道』白水社, 1984

- 明治神社誌料編纂所編『府県郷社明治神社誌料 中巻』明治神社誌料編纂所, 1912(国会図書館デジタルコレクション 648-649コマ)