嶽六所神社。

雄物川と玉川が合流する地点の南に聳える神宮寺岳の山頂に鎮座。

式内社 副川神社の論社。

参道

未舗装道に入るちょっと手前あたりにある小沢遺跡の案内

麓から見た神宮寺嶽

本当は円錐型のきれいな山容なんですが、近すぎてよくわからないですね…

古くは副川岳・奈良岡とも呼ばれていました。標高281m。

未舗装道の入口

見ての通りここから先も車は入れるのですが、歩いても数十メートルなので…

すぐに登山口に着きます

鳥居と式内社副川神社の案内標

郷林碑

奉納碑

壊れた灯籠

登山道

麓のあたりは道筋がはっきりしていますが、中腹あたりはちょっと不安になる場所もあります。それと、町に近いとはいえ熊も出るところなのでご注意ください。

中腹あたりから臨む雄物川

あまり眺めはよくありません。

山頂近くは木が倒れたりして若干荒れていました

この辺までくると道はわかりやすいのですが。

しばらく行くと突き当りに案内板

左手に建物が見えます

手水鉢

灯籠

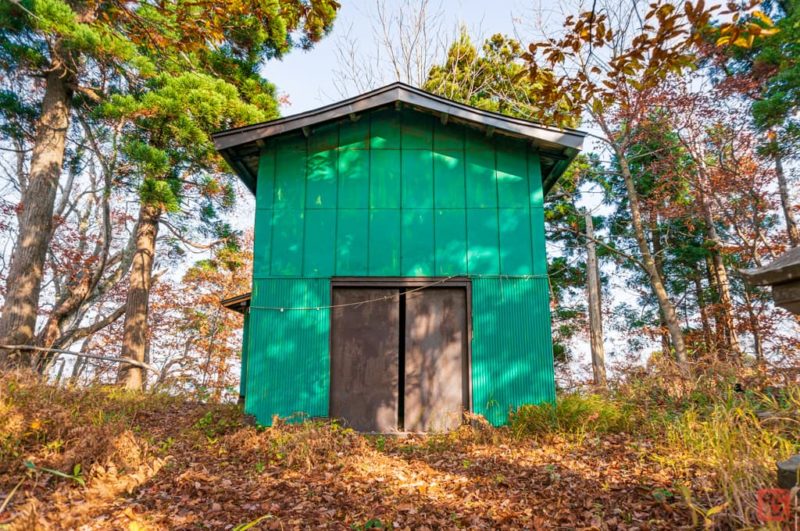

社殿

形といい色と言い山小屋というか倉庫みたいですが、社殿です

社殿側面

中には扁額等あるのですが、撮るのもあれかなと思いやめておきました。扉開けたら閉められそうになかったから、というのもありますが(手を掛けるところがない)。

三角点

山頂もこんな感じで、眺望は望めません

由緒

今から千年あまり前、平安時代の「延喜式」に載る式内社という政府公認神社が全国に二八,六六一社あった。県内には三箇所あり、その一つが神宮寺嶽頂上にあった副川神社である。形が美しく古来の自然崇拝時代から信仰された神奈備の山で、大和政府がこの地方に進出し開発するにあたって重要視した場所に建てたものである。中世になり、仏教の影響を受け観音が祀られたり、武士の信仰を受けた八幡などが祀られるようになって副川の神が次第に失われた。副川神社は、正徳4年(一七一四)秋田藩によって南秋田郡の高岳山に再興されている。現在、頂上には嶽六所神社がある。なお、この副川神社の里宮が今の八幡神社といわれている。

大宝元年(701)、藤原不比等の奏聞による創建。

同2年(702)、斎藤安房守が6神を山頂に安置し6つの堂を建立、副川神社の本社としたとされます。

大同2年(807)には坂上田村麻呂が里宮(現神宮寺八幡神社)を建立(相殿として祀ったとも)。

延喜式神名帳に「出羽国山本郡 副川神社」とみえる以降の由緒は不詳。

その後、観音信仰や八幡信仰が有力となったため、副川の名は隠れてしまったといいます。

『柞山峯之嵐』に「往古、阿部貞任、宗任が籠る処の地なりと云ふ。其山平地より数十丈高き嶽にして、頂には八幡の社あり」とあるので、安倍貞任、宗任が籠ったという伝えがあるようです。

江戸時代になり、久保田藩主佐竹義格が式内社を復興の際、副川神社は現八郎潟町の高岳山に復興されます。

ただ、当時の調査の結果、副川神社は本来神宮寺嶽にあったことはわかっていたようです。

菅江真澄も『月の出羽路』で、かつて副川岳(神宮寺嶽)に副川神社が祀られており、のちに六所明神が祀られたと記しています。

安永5年(1776)浅利大賢という神学者が、『像体を宮殿に納むるは神の式にない』と神像を投げ落としたとされ、そのうち一体は拾い上げられ宝物とされましたが、現在は所在不明の様子。

現祭神は大田命、興玉命、句々土神、大山祇命、磐戸命、塩槌翁。

どのような経緯でこの六柱になったのかは不明。また上記祭神は『平成祭データ』を参照しているのですが、秋田県神社庁サイトではなぜか塩槌翁のみ記載がありません。

『雪の出羽路』は稲倉魂神、五十猛命、金山毘古命、高彦根命、大己貴命、事代主命としています。

御朱印

御朱印の有無は不明。

何となくなさそうなイメージ。

アクセス

神宮寺駅入口交差点(位置)から県道30号を南西方向へ。

しばらく進み雄物川を渡り、100mほど行ったところ(位置)を左へ。

そこから500mほど行くと(位置)、「←神宮寺嶽 長沢神社→」という看板があるので、左手へ。

また500mほど行き、突き当りを左折し20mほど進むと右手に登山口へ続く未舗装の道があります。

そこを未舗装道に入らず左手に行くと駐車スペース(位置)があります。

途中の案内板に従っていけば間違わないでしょう。

神社概要

| 社名 | 嶽六所神社(だけろくしょじんじゃ) | |

|---|---|---|

| 通称 | – | |

| 旧称 | – | |

| 住所 | 秋田県大仙市神宮寺字落貝7 | |

| 祭神 | 大田命 興玉命 句々土神 大山祇命 磐戸命 塩槌翁 | 現祭神 『平成祭データ』 |

稲倉魂神 五十猛命 金山毘古命 高彦根命 大己貴命 事代主命 | 『雪の出羽路』 | |

| 社格等 | 式内社 出羽国山本郡 副川神社 旧無格社 | |

| 札所等 | – | |

| 御朱印 | 不明 | |

| 御朱印帳 | – | |

| 駐車場 | あり | |

| 公式Webサイト | – | |

| 備考 | 里宮は神宮寺八幡神社 | |

参考文献

- 「神宮寺嶽」, 『日本歴史地名大系』(データベース「JapanKnowledge」)

- 「嶽六所神社」, 神社本庁教学研究所研究室編『平成「祭」データ(CD-ROM)』全国神社祭祀祭礼総合調査本庁委員会, 1995

- 式内社研究会編『式内社調査報告 第十四巻 東山道3』皇學館大学出版部, 1987

- 谷川健一編『日本の神々 神社と聖地 第十二巻 東北・北海道』白水社, 1984