面沼神社。

岸田川に架かる出合橋(国道9号に県道47号が合流する地点)の北に鎮座。

式内社 面沼神社に比定される神社。

境内

社頭

鳥居

社号標

手水舎

狛犬

石段

石段下左手に茗荷池、めぬ池と呼ばれる玉垣で囲まれた池があります

亀がたくさんいます

池の中にある小島

ここに生える茗荷を3本摘んで神前に供え、参拝者は茗荷の芽の形や大きさ、色ぐあいなどから豊作か凶作かを占うという神事があります。

芽がまっすぐ伸びていると豊作、曲がっていると日照り、上部に光沢があれば早稲、下部に光沢があれば晩稲がよいのだそう。

毎年2月11日(旧暦1月7日)に行われ、かつては他所からの参加もあったそうですが、現在は関係者のみの神事とのこと。

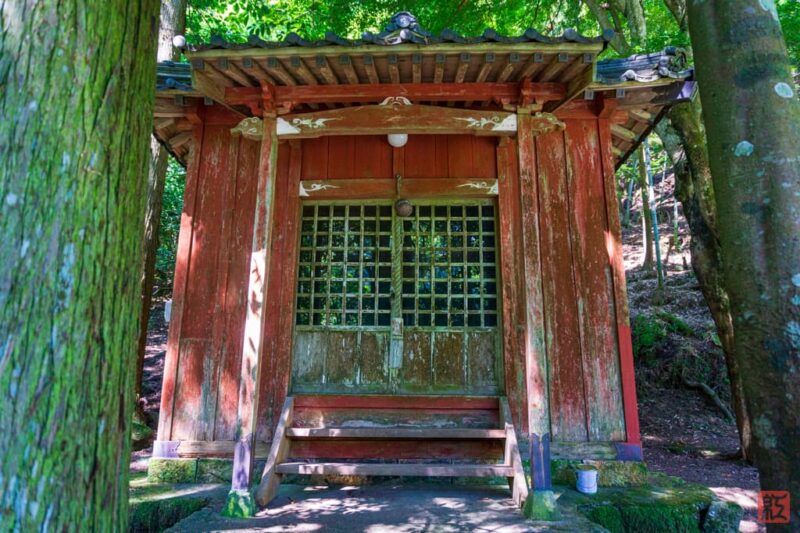

社殿

拝殿

本殿

境内社等

境内社が2社

御神木

由緒

創建時期は不詳。

『但馬神社系譜伝』は大化3年(647)、大毅大黒冠湯母竹田面沼命がその祖・武田折命を祀ったのに始まるとします。

延喜式神名帳の「但馬国二方郡 面沼神社」に比定されています。

当社は明治までは「面治大明神」「米持大明神」など、「めじ」を社名とし、それが古記録にも残っているため、延喜式が「治」を「沼」と誤記したという説もあります。

二方郡の総社として尊崇され、かつては湯谷(春来)に一の鳥居、伏拝み(細田)に二の鳥居、宮前(現在の鳥居の場所)に三の鳥居と三つの鳥居がありました。

明治6年(1873)郷社列格。

明治42年(1909)、竹田地区の無格社6社(常盤神社、米持神社、二柱神社、竹中神社、弥栄神社、寿賀神社)を合祀。

昭和17年(1942)、県社昇格の申請書を提出するも大戦中のため昇格ならず。

現在は美尼布命、倉稲魂命、天穂日命を主神とし、保食命、稚産霊命を配祀神、天神地祇、伊弉諾命、伊弉冊命、素盞嗚命を合祀神としてます。

明和7年(1770)の『面沼神社考』に「上ノ社 倉稲魂命 中ノ社 美尼布命 下ノ社 天穂日命」とあることから、かつては上社・中社・下社という形態をとっていたようです(現存せず、現社地がいずれの社の後継かも不明)。

奥宮?

『平成祭データ』によると、「後山の徳原さんには奥宮の米持神社が祭られて」いるとのこと。上述の合祀された無格社の中の米持神社がこれに当たるかと思われますが、合祀後に再度祀ったのか、合祀後も元地での祭祀が継続していたのかは不明。

地理院地図で見ると、当社の北西2.7kmほど、新温泉浜坂ICの辺りから田君川を遡ったところに神社記号があります(位置)。地名が竹田後山徳原であることからここだと思うのですが…

Googlemapでは徳原神社として登録されています。現地には社名を示すものはありませんでした。

米持神社=徳原神社なのか…?

県道263号どん詰まりの民家裏手に燈籠が見えます

石段を登ります

この道は三成山という山の登山道でもあるようです。

徳原神社(米持神社?)

内部の祠

神社脇から登山道が続いていました

ここを登っていくと、「徳原の宮跡」という開けた場所があるようです。もしかするとそこが米持神社の旧地、あるいは『面沼神社考』にみえる上ノ社か中ノ社の旧地なのかもしれません。

県道沿いを流れる田君川

県道は神社のすぐ先で途切れ、未舗装路になります

この先少し行くと、遺跡や古墳があるようです。

詳細は下記リンク先マップの7番をご参照ください(7番の地図上部真ん中より少し右あたりが竹田後山地区)。

御朱印

御朱印はあります。

境内右手の社務所(ご自宅?)で拝受可。

アクセス

新温泉浜坂ICを道の駅方面(左手)に降り、そのまま県道47号を6kmほど南下します。

国道9号に合流する手前(位置)で右折し100m弱で神社前。

あるいは鳥取の岩美町の方から国道9号を東に向かい、県道47号と交差する手前(位置)で左手の側道に入っていきます。すぐに道は左に折れ、正面に鳥居が見えてきます。

鳥居左手から入って境内駐車可。

神社概要

| 社名 | 面沼神社(めぬまじんじゃ) | |

|---|---|---|

| 通称 | – | |

| 旧称 | 面治大明神 米持大明神 | |

| 住所 | 兵庫県美方郡新温泉町竹田1 | |

| 祭神 | 美尼布命 倉稲魂命 天穂日命 | 現祭神 |

武田折命 | 『但馬故事記』 『但馬神社系譜伝』 | |

| 配祀 | 保食命 稚産霊命 | |

| 合祀 | 天神地祇 伊弉諾命 伊弉冊命 素盞嗚命 | |

| 社格等 | 式内社 但馬国二方郡 面沼神社 旧郷社 | |

| 札所等 | – | |

| 御朱印 | あり | |

| 御朱印帳 | – | |

| 駐車場 | あり | |

| 公式Webサイト | – | |

| 備考 | 新温泉町竹田後山徳原に奥宮・米持神社 | |

参考文献

- 「面沼神社」, 『日本歴史地名大系』(データベース「JapanKnowledge」)

- 「面沼神社」, 神社本庁教学研究所研究室編『平成「祭」データ(CD-ROM)』全国神社祭祀祭礼総合調査本庁委員会, 1995

- 式内社研究会編『式内社調査報告 第十九巻 山陰道2』皇學館大学出版部, 1984

- 明治神社誌料編纂所編『府県郷社明治神社誌料 上巻』明治神社誌料編纂所, 1912(国会図書館デジタルコレクション 388-389コマ)