松崎八幡宮跡。

安芸郡府中町宮の町、府中中学校の西に鎮座。

境内社の「たけい社」が式内社 多家神社の論社とされたものの、同じく多家神社の論社である総社との論争の末に廃社とされた松崎八幡宮の跡地。

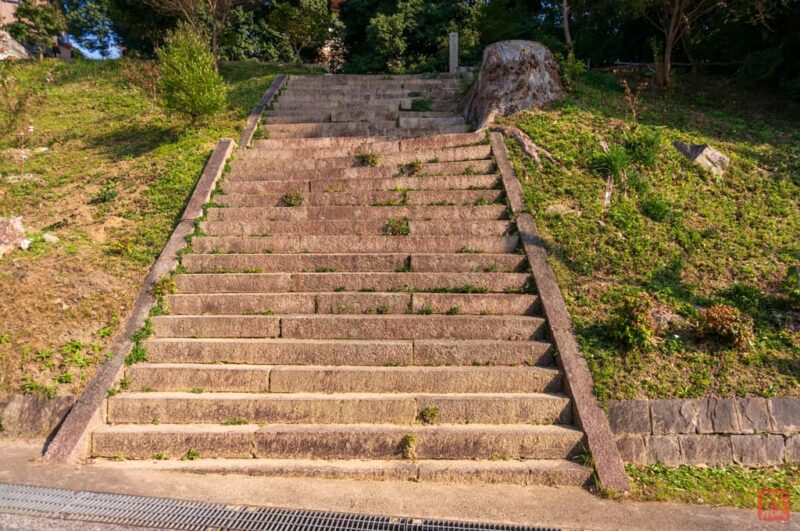

境内

参道石段

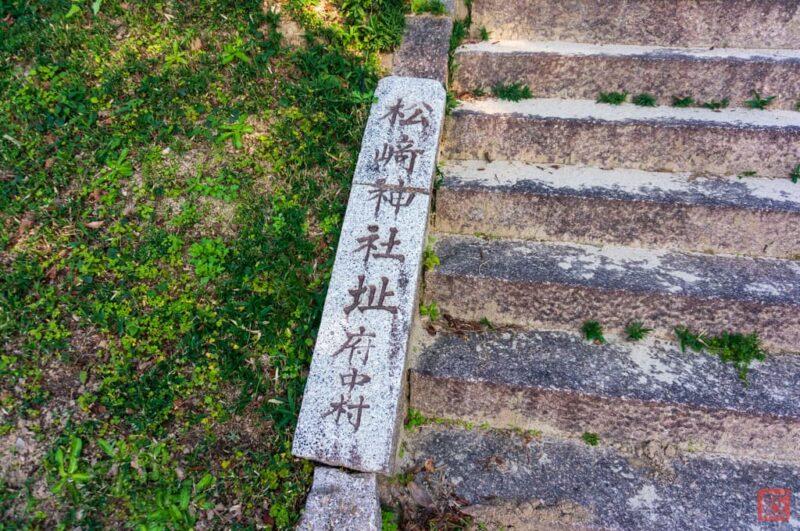

階段の縁に彫られた松﨑神社址の文字

形状からして、古い碑をここに置いたものかも。

立派な切株

かつての御神木かも。

階段を登り切ると広場

この掲示板?は神社があった頃に使われていたものでしょうか

にしては基礎部分が新しすぎる気もする…

松﨑八幡阯碑

阯とあるから廃社後に建てられたものでしょう。

玉垣

あまり奥行きはありません。

玉垣の内側

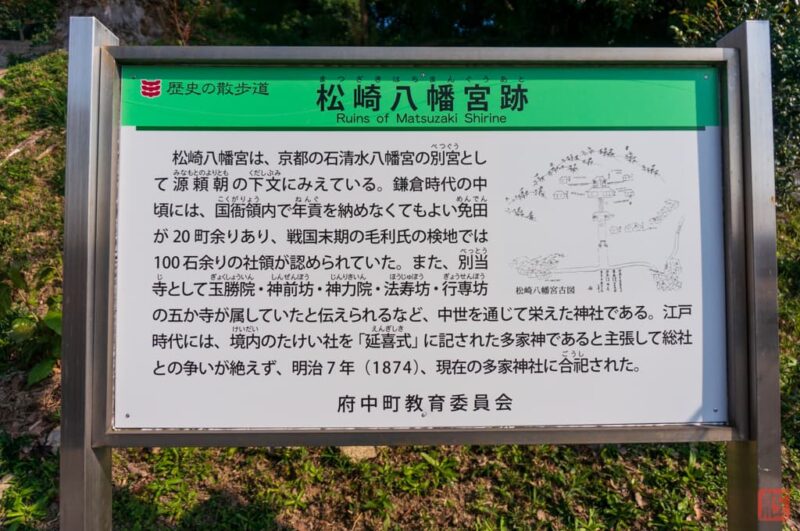

松崎八幡宮古図

現在の境内跡の形やこの図を見るに、玉垣の内側に本殿、手前の広場に拝殿があったのではないでしょうか。階段の下に道が延びており、鳥居も描かれているので、もしかすると今の県道84号あたりまで参道だったのかもしれません。

神武天皇御腰掛岩

境内右手奥に、神武天皇御腰掛岩があります。神武天皇が東征の折、腰掛けたとされる岩です。

神武天皇御腰掛岩碑

神武天皇御腰掛岩

由緒

松崎八幡宮跡

松崎八幡宮は、京都の石清水八幡宮の別宮として源頼朝の下文にみえている。鎌倉時代の中頃には、国衙領内で年貢を納めなくてもよい免田が20町余りあり、戦国末期の毛利氏の検地では100石余りの社領が認められていた。また、別当寺として玉勝院・神前坊・神力院・法寿坊・行専坊の五か寺が属していたと伝えられるなど、中世を通じて栄えた神社である。江戸時代には、境内のたけい社を「延喜式」に記された多家神であると主張して総社との争いが絶えず、明治7年(1874)、現在の多家神社に合祀された。

松崎八幡宮の創建は平安時代末から鎌倉時代初め頃。

石清水八幡宮の別宮として創建されたといわれ、元暦2年(1185)の源頼朝の下文に松崎別宮としてその名が表れています。

免田や社領を認められ、5つの別当寺が属していたとされます。

安芸国衙領注進状(田所文書)によれば、免田は20余町で、厳島神社以外の寺社を上回る規模。

戦国末期の毛利氏八箇国時代分限帳に107石余の社領が認められることからも、かなり勢力を誇っていたことがわかります。

江戸時代になると、境内社の「たけい社」が延喜式神名帳にみえる「安芸国安芸郡 多家神社 名神大」だと主張されるようになり、同じく多家神社であると主張する総社との争いが絶えませんでした。

明治4年(1871)、広島県の斡旋により、松崎八幡と総社を廃し、新たに一社を設けることとなりました。社地は両社の中間且つ、神武天皇駐蹕所埃宮の伝説をもつ誰曾廼森に決定。

広島城三の丸稲荷社の社殿が移築され、明治7年(1874)に多家神社が創建。

松崎八幡宮と総社は廃社となりました。この時、紛争の元になるという理由から両社の古文書・古記録の類は全て焼却されてしまったということです。

この辺りの事情を慮っているのか、『明治神社誌料』多家神社の項には当社と総社のことは一切書かれていません。

当社の祭神は、多家神社に合祀され、相殿神となりました(主神が神武天皇とされ、当社と総社の祭神は相殿神に)。

廃社前の祭神は不明ですが、八幡宮なので応神天皇(誉田別命)と思われます。

ただ、『明治神社誌料』に相殿神として多数の神名が記載されていますが、ここに応神天皇(誉田別命)の名前がないのです(神功皇后と仲哀天皇は記述あり)。

現在の由緒書等の相殿神を見ると、安芸津彦命・神功皇后・応神天皇・大己貴命の4柱。

あまりに相殿神が多いので主たる4柱のみ載せているのかもしれませんが、かつて記載のなかった応神天皇が表れているのは一体…

御朱印

跡地ですからありません。

アクセス

多家神社の表参道前(位置)から南下します。

500mほど先の角(位置)で左折します。250mほど行くと、左斜め前に案内板と石段があり、上ると神社跡。

駐車場はありません。多家神社の駐車場を借りましょう。歩いて10~15分くらいです。

多家神社へのアクセスは当該記事にて。

神社概要

| 社名 | 松崎八幡宮跡(まつざきはちまんぐうあと) |

|---|---|

| 通称 | – |

| 旧称 | 松崎八幡宮 |

| 住所 | 広島県安芸郡府中町宮の町5-4 |

| 祭神 | -(廃社前の詳細不明) |

| 社格等 | 式内社 安芸国安芸郡 多家神社 名神大 日本三代実録 貞観元年正月廿七日甲申 多家神 従五位上 日本三代実録 貞観元年四月廿七日壬子 多家神 従四位下 |

| 札所等 | – |

| 御朱印 | なし |

| 御朱印帳 | – |

| 駐車場 | なし(多家神社駐車場を利用) |

| 公式Webサイト | http://www.takejinja.net(多家神社公式) |

| 備考 | 総社との式内社論争の末明治7年廃社、多家神社に合祀 |

参考文献

- 「松崎八幡宮跡」, 『日本歴史地名大系』(データベース「JapanKnowledge」)

- 式内社研究会編『式内社調査報告 第二十二巻 山陽道』皇學館大学出版部, 1980

- 谷川健一編『日本の神々 神社と聖地 第二巻 山陽・四国』白水社, 1984