鹿嶋神社。

いわき駅から5kmほど南、県道26号(鹿島街道)沿いに鎮座。

式内社 鹿嶋神社に比定され、三代実録 貞観8年(866)正月20日丁酉条に見える「(鹿島)大神之苗裔神卅八社」の一つともみられる神社。

境内

石鳥居

社号標

両部鳥居

狛犬

手水舎

石段中腹あたり。

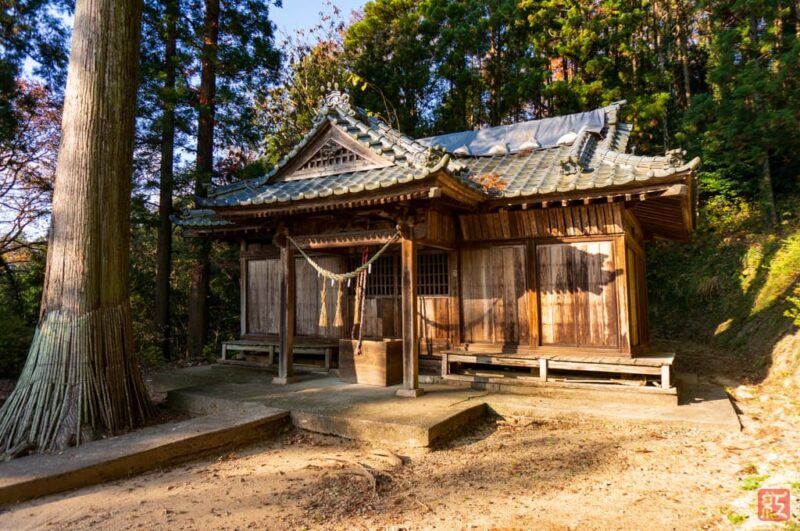

社殿

社殿手前に大きな杉が立っています

いわき市の保存樹木に指定されている杉です。御神木かも。

拝殿

扁額

本殿覆屋

境内社等

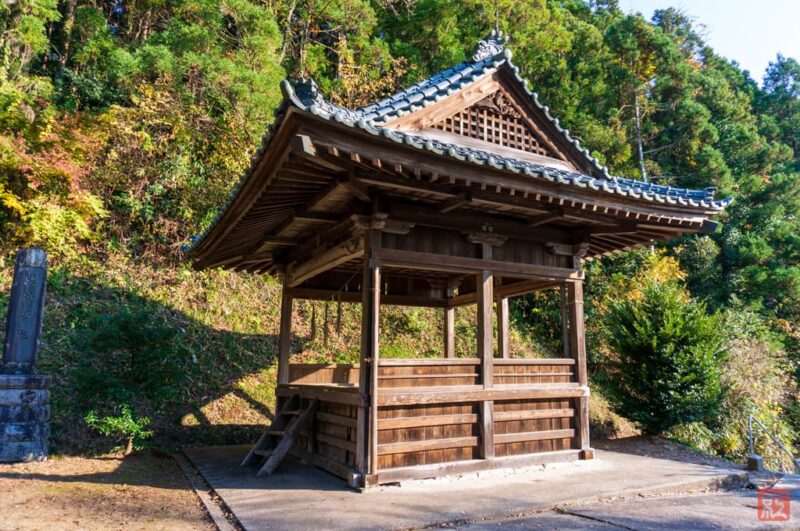

神楽殿

八坂神社

大山祇神社社号標

鹿嶋神社の社殿後方から裏山へ登る道があり、道の脇に立っています。

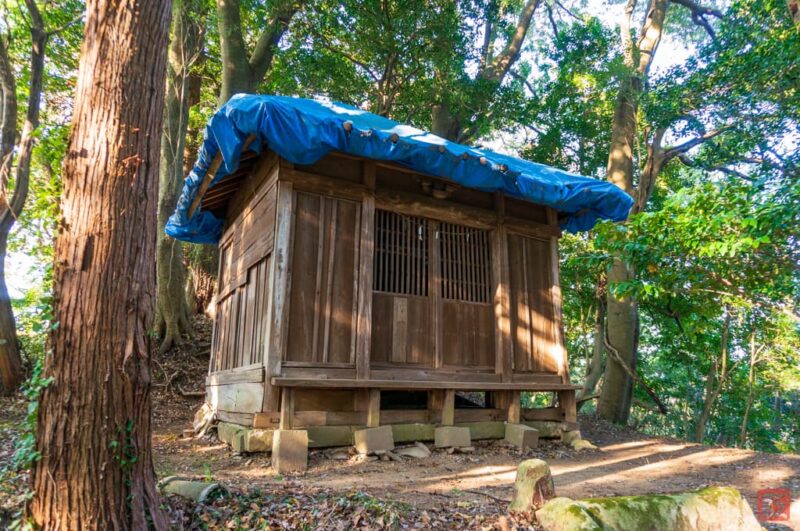

大山祇神社

ビニールシートをかぶせられていました。修築中でしょうか。震災の被害かもしれません。

石祠

裏山で撮ったはずですが、どこで撮ったか記憶が曖昧。平成祭データに御塚権現という境内社の記載があるので、こちらかもしれません。

由緒

常陸国鹿島神宮の分霊を勧請したことに始まる神社。

ただし、創祀(勧請)時期については不詳。

『明治神社誌料』によれば、神護景雲の頃(767~77)、奥州で人々を苦しめた鬼神を退治するため武甕槌神が当地にやってきた際、天から降りてきた鏑矢で鬼神を退治したとの伝承あり。

神社明細帳では創建について「神護景雲年月日不詳」。

また、『上矢田村鹿嶋明神垂迹時代之舊記不分明といゑとも由緒之事』という元禄2年(1689)の記録によれば「天平4年ふき可へ、けいうん2年立かへ」。天保7年(1836)の『矢田鹿嶋明神之傅記』にも同様。

延喜式神名帳にみえる「陸奥国磐城郡 鹿嶋神社」に比定されています。

また、三代実録 貞観8年(866)正月20日丁酉条に「常陸國鹿嶋神宮司言、大神之苗裔神卅八社在陸奥國。菊多郡一。磐城郡十一。(後略)」とあり、この「磐城郡十一」のうちの一社ともされます。

当社所蔵宝永7年(1710)銘の木箱の蓋裏書に「鹿嶋大明神御遷宮之砌、云々」とあり、この頃建替あるいは修改築があった模様。

鳥居北側にはかつて神宮寺がありましたが、神仏分離令により廃絶。

明治6年(1873)上矢田村に成徳小学校が開設された際には、この神宮寺の建物が校舎として使用されたそうです。

石鳥居脇にある「鹿島小学校発祥の地」の碑がその旧跡(成徳小学校は移転や併合を経て現在の鹿島町走熊にある鹿島小学校となります)。

また明治から昭和にかけて当地に存在した鹿島村の村名は当社に基づくもの。

明治5年郷社列格。

鹿島神宮は北方鎮護のため北向きに建てられているのに対し、当社の現社殿は南向きに建てられています。

御朱印

御朱印はあります。

本務社の立鉾鹿島神社でいただけるようです。

アクセス

いわき駅南東の正内町交差点(位置)から県道26号を6kmほど南下すると神社前です。

ただ駐車場がありません(一応参道脇の社務所らしき建物の前に駐車できる程度のスペースがありますが、縁石があるので乗り入れ不可)。

脇道に入って路駐がアクセス的には最も早いです…が、周囲は道が狭かったりでかなり難しいと思います。

駐車場に停めるとすると、神社東にあるいわき公園の駐車場(位置)があります。

無料ですが、公園利用者ではないと本来NGでしょうし、また神社まで15分以上歩きます。

あるいは距離はあまり変わりませんが、ラパークいわき(位置)やいわきニュータウンショッピングセンター(位置)で買い物をして少しお借りするか…

神社概要

| 社名 | 鹿嶋神社(かしまじんじゃ) |

|---|---|

| 通称 | – |

| 旧称 | – |

| 住所 | 福島県いわき市常磐上矢田町字花木下34 |

| 祭神 | 武甕槌神 |

| 社格等 | 式内社 陸奥国磐城郡 鹿嶋神社 日本三代実録 貞観八年正月廿日丁酉 (鹿島)大神之苗裔神卅八社(磐城郡十一) 旧郷社 |

| 札所等 | – |

| 御朱印 | あり |

| 御朱印帳 | – |

| 駐車場 | なし |

| 公式Webサイト | – |

| 備考 | – |

参考文献

- 「上矢田村」, 『日本歴史地名大系』(データベース「JapanKnowledge」)

- 「鹿島神社」, 神社本庁教学研究所研究室編『平成「祭」データ(CD-ROM)』全国神社祭祀祭礼総合調査本庁委員会, 1995

- 式内社研究会編『式内社調査報告 第十四巻 東山道3』皇學館大学出版部, 1987

- 明治神社誌料編纂所編『府県郷社明治神社誌料 中巻』明治神社誌料編纂所, 1912(国会図書館デジタルコレクション 448-449コマ)