二俣神社。

いわき市小川町、夏井川左岸の丘陵地に鎮座。

式内社 二俣神社に比定される神社。

境内

社前を流れるのは小川江筋という用水路

二俣神橋

石段

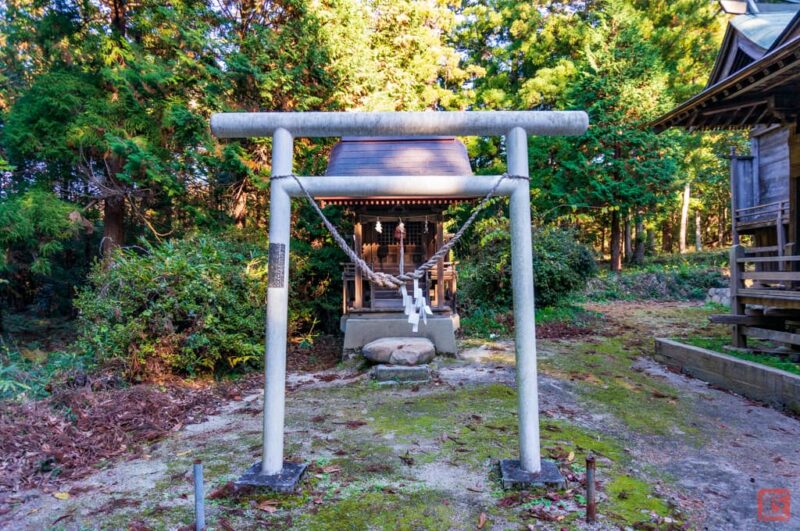

鳥居

湯殿山の石碑と読めない石碑

「遷宮参百年に発見 夫婦松入口」

しかしこの奥にそれらしき松は見えません。参道脇はロープが張ってあるため入るのがためらわれ、松は確認できず。

参道

手水舎

狛犬

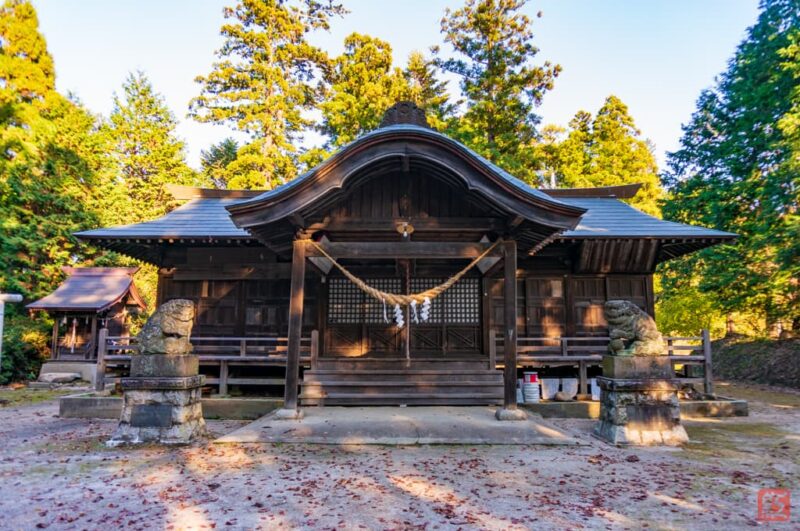

社殿

拝殿

扁額

本殿

境内社等

おそらく青麻神社

神楽殿

ドラム缶を祀ってるように見える…

表参道前の道から南を見ると、森の中に赤い鳥居が見えます。

二俣神社の参道入口よりちょっと南あたり(位置)のガードレールの切れ目から畦道のような道を進みます。夏は草が多すぎて通れないかもしれません…

鳥居

上ったところに鳥居と祠

二俣神社の境外末社かと思ったけれど、隣に民家があったのでそこの屋敷神かも。

由緒

- 当社は二俣川(夏井川)の川上八幡宮と称し、延喜式(一〇八〇年前)神名帳に記載される二俣神社である。

- 正應二年(六九二年前)小川入道義綱公、社殿を再建し、田反町四町八反歩を寄進し社領とする。後、領主内藤公時代、藩政改革により田反別五反餘歩、畑反別三反二畝二十四歩を除地(免税地)としその他は税地となる。

- 天和二年九月十二日当社、年々水害にあうため、領主内藤左京太夫義泰公が二俣岡(現在地)に遷宮、社地一町四反四畝余歩を田地の代地として寄進し、除地として社殿を造営する。

- 元禄十一年、内藤能登守義孝公は社領社殿を修補し、其の後代々の領主崇敬厚く、造営修補は勿論のこと、御供米として米一石二斗、祈祷料金七両宛、毎年領主より賜わる。

- 弘化二年井上河内守正春公は封を転じられ(所替)、以来祈祷料は無くなったが、御供米は明治御維新まで賜られた。

- 明治に至り社格郷社に列せられ、延喜式内社郷社二俣神社と称し、今次大戦終焉後、社格廃止により郷社の称号がなくなった。

創建時期は不詳。

社伝によれば貞観2年(860)の勧請といいますが、これは石清水八幡宮の勧請創祀年。

源義家が太刀や弓矢を奉納したが火災で焼失したとの伝えもあり、これらは当社の八幡(清和源氏氏神)としての歴史を、義家の前九年の役まで遡らせようとする配慮に基づく伝承ではないかとする見方も。

当社は延喜式神名帳にみえる「陸奥国磐城郡 二俣神社」に比定されていますが、これが事実であれば八幡宮の創祀以前から二俣神社として存在していたのではないかと思われます。

由緒書及び『磐城郡村誌』によれば、二俣八幡宮は正応2年(1289)小河義綱によって再興されたと伝わります。この頃一旦衰退していたのでしょうか。

当初は小川町広畑(夏井川左岸、現二俣社の北西1km余)の辺りにあり、川上八幡宮と称していたそうですが、天和2年(1682)、度々の水害のために内藤義泰(義概)が現在地の二俣岡に移したといいます。

また、『磐城誌』に「天和の頃、義概朝臣是を下小川村に得玉ひぬ。即吉田家の勘文と符号せり。その頃までは同じ村夏井川の邊り八幡林を建て玉ふ。二俣八幡宮是也。其処にては二森明神共云るよし 其邊りの河水二又に分れて流るゝを以て二俣の神號は起りしならん」 とあることから、天和年間(1681~84)、領主内藤義概の時、探索考証および京都吉田家の勘文を得て二俣八幡宮(二森明神)を式内二俣神社に比定したとも。

ただ『磐城風土記』に「只有其四座、無二俣、佐麻久嶺、子鍬倉三之遺址」とあり、同書の成立した寛文10年(1670)頃には廃絶していたようにもとれます。

上記を総合すると、二俣神社は廃絶したわけではなく川上八幡宮と称していたため、二俣神社としては所在不明となり、それを内藤義概が考証し比定した(その後遷座した)ということでしょうか。

その後も領主の崇敬は厚かったといいます。

明治6年郷社に列し、同7年9月社殿を新築。

北にある二ツ箭山(位置)を神体山とし、二屋神社(位置)が拝殿で、二俣神社をその里宮とする説がありますが、これはかつて修験道と関係が深かったことによるものだそうです。

当初の祭神は八幡神ではなかったと思われますが、不明。

『陸奥国式社考』では「岐神」、『神名帳考証』では「岐神、道饗祝詞云 八衢比古、八衢比賣」としています。

『式内社調査報告』によれば、岐神は「二俣」の語義による推測からくるものではないかとのこと。

御朱印

御朱印はあります。

本務社である子鍬倉神社で拝受可。

アクセス

いわき駅付近から国道399号を5.5km程北上。常磐自動車道の高架を潜った先に看板が出ています(位置)。

ここを曲がればすぐ神社。表参道は西側なので回り込む必要がありますが。

駐車場はなし。

社殿南側の裏参道は車が入れる道ですが、プラスチックのチェーンで封鎖されています

神社脇の道の車通りはほとんどないです。

神社概要

| 社名 | 二俣神社(ふたまたじんじゃ) |

|---|---|

| 通称 | 二俣八幡宮 |

| 旧称 | 川上八幡宮 |

| 住所 | 福島県いわき市小川町下小川字梅ノ作53 |

| 祭神 | 品陀和気命 |

| 社格等 | 式内社 陸奥国磐城郡 二俣神社 旧郷社 |

| 札所等 | – |

| 御朱印 | あり |

| 御朱印帳 | – |

| 駐車場 | なし |

| 公式Webサイト | – |

| 備考 | 旧地は小川町広畑(夏井川左岸、現二俣社の北西1km余) |

参考文献

- 「下小川村」, 『日本歴史地名大系』(データベース「JapanKnowledge」)

- 「二俣神社」, 神社本庁教学研究所研究室編『平成「祭」データ(CD-ROM)』全国神社祭祀祭礼総合調査本庁委員会, 1995

- 式内社研究会編『式内社調査報告 第十四巻 東山道3』皇學館大学出版部, 1987

- 明治神社誌料編纂所編『府県郷社明治神社誌料 中巻』明治神社誌料編纂所, 1912(国会図書館デジタルコレクション 445-446コマ)