開成山大神宮。

郡山駅の西3kmの場所に鎮座。

「東北のお伊勢さま」とも称される神社。

境内

社殿正面(東側)の鳥居

社号標

手水舎

狛犬

神門

北参道の鳥居

北参道の社号標

南参道の鳥居

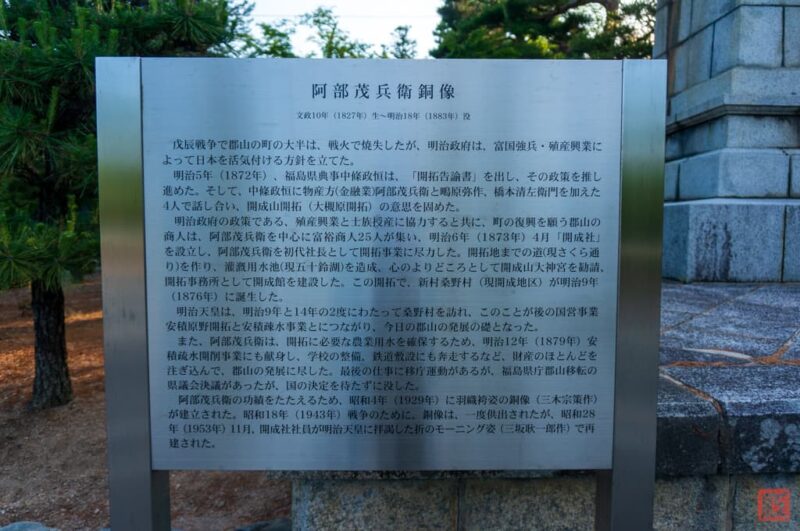

阿部茂兵衛銅像

文政10年(1827年)生~明治18年(1883年)没

戊辰戦争で郡山の町の大半は、戦火で焼失したが、明治政府は、富国強兵・殖産興業によって日本を活気付ける方針を立てた。

明治5年(1872年)、福島県典事中條政恒は、「開拓告諭書」を出し、その政策を推し進めた。そして、中山政恒に物産方(金融業)阿部茂兵衛と鴫原弥作、橋本清左衛門を加えた4人で話し合い、開成山開拓(大槻原開拓)の意思を固めた。

明治政府の政策である、殖産興業と士族授産に協力すると共に、町の復興を願う郡山の商人は、阿部茂兵衛を中心に富裕商人25人が集い、明治6年(1873年)4月「開成社」を設立し、阿部茂兵衛を初代社長として開拓事業に尽力した。開拓地までの道(現さくら通り)を作り、灌漑用水池(現五十鈴湖)を造成、心のよりどころとして開成山大神宮を勧請、開拓事務所として開成館を建設した。この開拓で、新村桑野村(現開成地区)が明治9年(1876年)に誕生した。

明治天皇は、明治9年と14年の2度にわたって桑野村を訪れ、このことが後の国営事業安積原野開拓と安積疎水事業とにつながり、今日の郡山の発展の礎となった。

また、阿部茂兵衛は、開拓に必要な農業用水を確保するため、明治12年(1879年)安積疎水開削事業にも献身し、学校の整備、鉄道敷設にも奔走するなど、財産のほとんどを注ぎ込んで、郡山の発展に尽した。最後の仕事に移庁運動があるが、福島県庁郡山移転の県議会決議があったが、国の決定を待たずに没した。

阿部茂兵衛の功績をたたえるため、昭和4年(1929年)に羽織袴姿の銅像(三木宗策作)が建立された。昭和18年(1943年)戦争のために、銅像は、一度供出されたが、昭和28年(1953年)11月、開成社社員が明治天皇に拝謁した折のモーニング姿(三坂耿一郎作)で再建された。

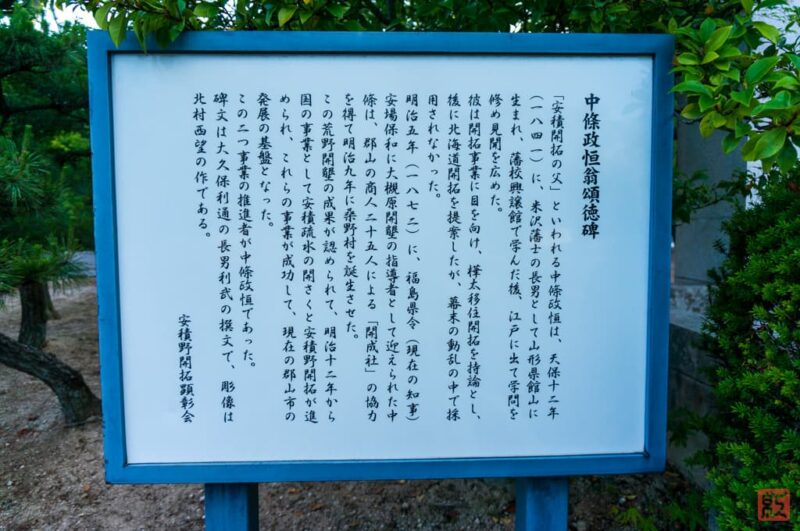

中條政恒翁頌徳碑

「安積開拓の父」といわれる中條政恒は、天保十二年(一八四一)に米沢藩士の長男として山形県館山に生まれ、藩校興譲館で学んだ後、江戸に出て学問を修め見聞を広めた。

彼は開拓事業に目を向け、樺太移住開拓を持論とし、後に北海道開拓を提案したが、幕末の動乱の中で採用されなかった。

明治五年(一八七二)に、福島県令(現在の知事)安場保和に大槻原開墾の指導者として迎えられた中條は、郡山の商人二十五人による「開成社」の協力を得て明治九年に桑野村を誕生させた。

この荒野開墾の成果が認められて、明治十二年から国の事業として安積疏水の開さくと安積野開拓が進められ、これらの事業が成功して、現在の郡山市の発展の基盤となった。

この二つ事業の推進者が中條政恒であった。

碑文は大久保利通の長男利武の撰文で、彫像は北村西望の作である。

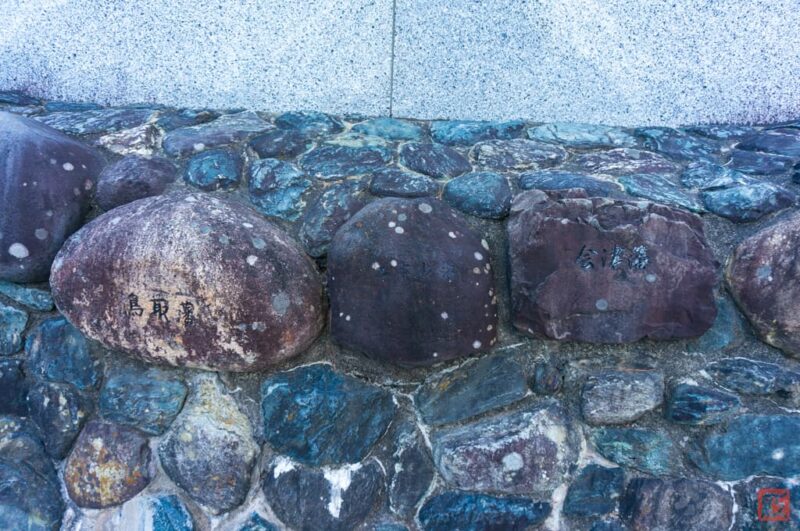

安積野開拓顕彰碑

碑の台座正面には、入植者の故郷の玉石が埋め込まれ、藩名が刻まれています。

棚倉藩 土佐藩 岡山藩

鳥取藩 二本松藩 会津藩

松山藩 米沢藩 久留米藩

社殿

拝殿

扁額

有栖川宮熾仁親王による書。本殿は木の陰に隠れよく見えなかったため、未撮影。

境内社

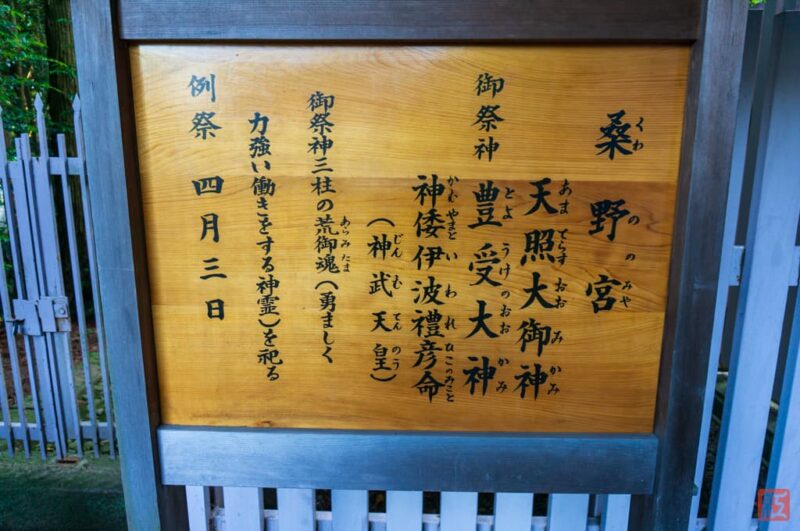

桑野宮

社殿は明治8年(1875)に造営の旧本殿。

聖徳太子像

開成山稲荷神社鳥居

お狐さん

略記

開成山稲荷神社

稲荷神社の橋

祖霊社鳥居

祖霊社狛犬

祖霊社

古峰神社

名称不明社

神楽殿

宝物殿

参拝が夕方、社務所が閉まる直前だったので宝物殿も閉まってましたが、普段は開いてるんでしょうか。

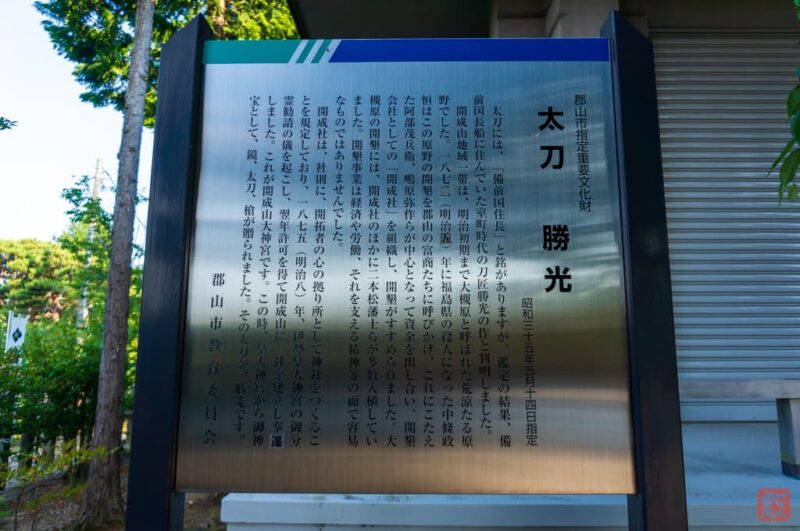

太刀には「備前国住長」と銘がありますが、鑑定の結果、備前国長船に住んでいた室町時代の刀匠勝光の作と判明しました。

開成山地域一帯は、明治初期まで大槻原と呼ばれた荒涼たる原野でした。一八七二(明治五)年に福島県の役人になった中條政恒はこの原野の開墾を郡山の富商たちに呼びかけ、これにこたえた阿部茂兵衛、鴫原弥作らが中心となって資金を出し合い、開墾会社としての「開成社」を組織し、開墾がすすめられました。大槻原の開墾には、開成社のほかに二本松藩士らが多数入植していました。開墾事業は経済や労働、それを支える精神等の面で容易なものではありませんでした。

開成社は、社則に、開拓者の心の拠り所として神社をつくることを規定しており、一八七五(明治八)年、伊勢皇大神宮の御分霊勧請の儀を起こし、翌年許可を得て開成山に一社を建立し奉遷しました。これが開成山大神宮です。この時、皇大神宮から御神宝として、鏡、太刀、槍が贈られました。その太刀が、勝光です。

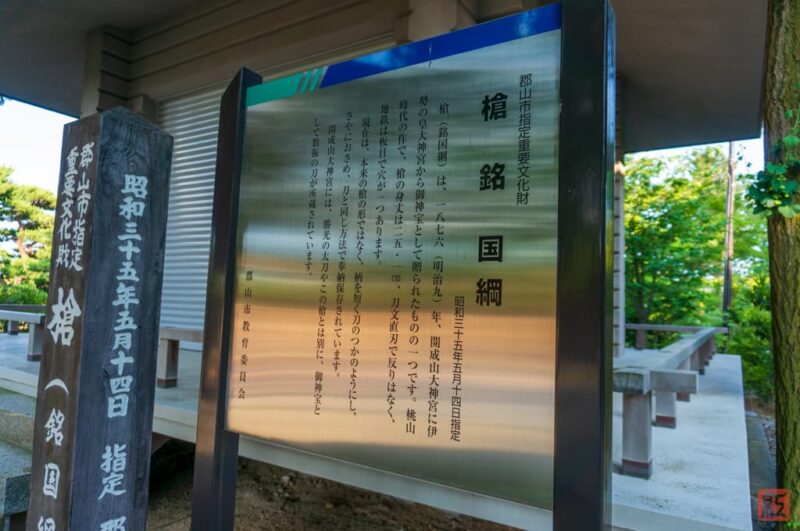

槍(銘国綱)は、一八七六(明治九)年、開成山大神宮に伊勢の皇大神宮から御神宝として贈られたものの一つです。桃山時代の作で、槍の身丈は二五.一cm、刀文直刃で反りはなく、地鉄は板目で穴が一つあります。

現在は、本来の槍の形ではなく、柄を短く刀のつかのようにし、さやにおさめ、刀と同じ方法で奉納保存されています。

開成山大神宮には、勝光の太刀やこの槍とは別に、御神宝として数振の刀が所蔵されています。

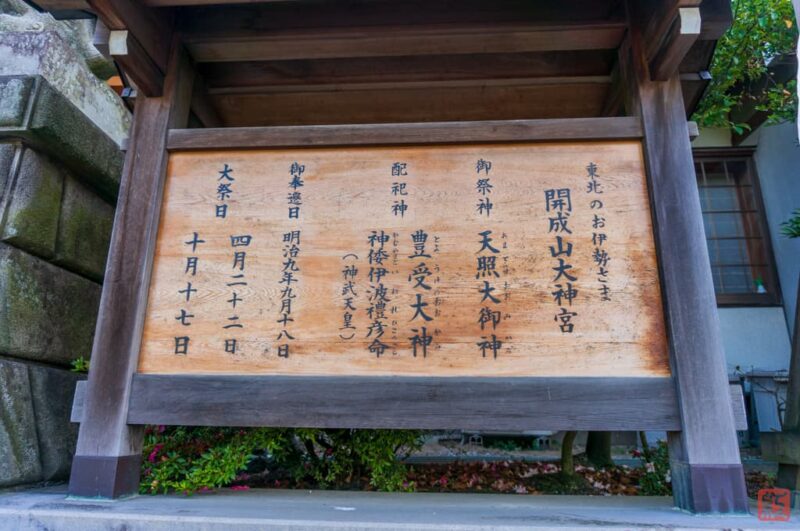

由緒

御祭神 天照大御神

配祀神 豊受大神 神倭伊波禮彦命(神武天皇)

御奉遷日 明治九年九月十八日

大祭日 四月二十二日 十月十七日

当地は明治の初めまで一里四方六百町歩(百八十万坪)の大槻原と呼ばれた原野でした。

明治6年、福島県令安場保和氏が維新政府の施策に従って拓地植民の計画を樹て、その命を受けた中條政恒典事らが安積郡に派遣されます。

中條典事の要請により、郡山村の商人阿部茂兵衛氏他24名によって「開成社」が結成(『開成』は開物成務〔人々の知識を開発し、事業を完成させること〕からとったもの)。

しかし、事業は容易ではありませんでした。

近郷からの入植者と廃藩置県で職を失った武士が加わったため、人心の融和統一が新村建設を成功させる最善の方策と考えた中條氏は、敬神愛国の道を説きました。

そして、「離れ森」といわれた眺望絶佳の丘を「開成山」と名付け、その山上に遥拝所と、それを中心として一大遊園地を造り、新村の意気を発揚させる計画が進められました。

明治8年(1875)に拝殿と本殿が造営されると、人々は御祭神について協議し、皇祖天照大御神を奉祀し、配祀神として神武天皇、そして養蚕業の守護神として豊受大神を奉祀することになりました。

皇大神宮御分霊の奉祀は未だかつてその例がなかったため、慎重に検討されましたが、遂に太政大臣三条実美の決裁と明治天皇の御聖断を仰ぎ、明治9年(1876)1月29日にこの請願が聞き届けられました。

明治9年6月神宮大宮司田中頼庸氏が御分霊を捧持して伊勢より神宮司庁東京出張所に入り、9月8日、神宮祢宜芳村正乗氏他が東京を出発、9月18日に奉遷の儀式が執り行なわれました。

御奉遷100年となる昭和50年(1975)には神宮より御用材の撤下を受けて本殿が造営され、御奉遷115年かつ皇紀2650年の平成3年(1991)には平成の御大典を奉祝し、青森檜葉で拝殿と神門が造営されています。

ちなみに、現在福島県内で一番初詣参拝者が多い神社なのだそうです。

御朱印

御朱印はあります。

社務所で拝受可。

オリジナル御朱印帳もあります。

アクセス

郡山駅西口の南、文化通り入口交差点(位置)から文化通りを西へ向かいます。

2kmちょっと先の開成三丁目交差点(位置)を右折し、国道49号を北上。

500mほど先、南参道の鳥居横を過ぎた辺りに南側駐車場入口があります。さらに150mほど先に北側駐車場入口があります(南側駐車場位置、北側駐車場位置)。

南側の方がやや広いです。

国道49号は常に混んでおり、どちらの駐車場も出庫時が大変です(上記で南側からのルートを紹介しているのは、北から来ると右折入庫が困難なため)。

神社概要

| 社名 | 開成山大神宮(かいせいざんだいじんぐう) |

|---|---|

| 通称 | – |

| 旧称 | – |

| 住所 | 福島県郡山市開成3-1-38 |

| 祭神 | 天照大御神 |

| 配祀 | 豊受大神 神倭伊波禮彦命(神武天皇) |

| 社格等 | 旧県社 |

| 札所等 | – |

| 御朱印 | あり |

| 御朱印帳 | あり |

| 駐車場 | あり |

| 公式Webサイト | http://www.kaiseizan.jp |

| 備考 | – |

参考文献

- 「桑野村」, 『日本歴史地名大系』(データベース「JapanKnowledge」)

- 「開成山大神宮」, 神社本庁教学研究所研究室編『平成「祭」データ(CD-ROM)』全国神社祭祀祭礼総合調査本庁委員会, 1995

- 明治神社誌料編纂所編『府県郷社明治神社誌料 中巻』明治神社誌料編纂所, 1912(国会図書館デジタルコレクション 388-389コマ)