上一宮大粟神社。

神山町神領字西上角、大粟山の中腹に鎮座。

式内大社 天石門別八倉比売神社並びに、阿波国一宮の論社。

境内

麓の鳥居

扁額

狛犬

二の鳥居

扁額

神門

参道

石段

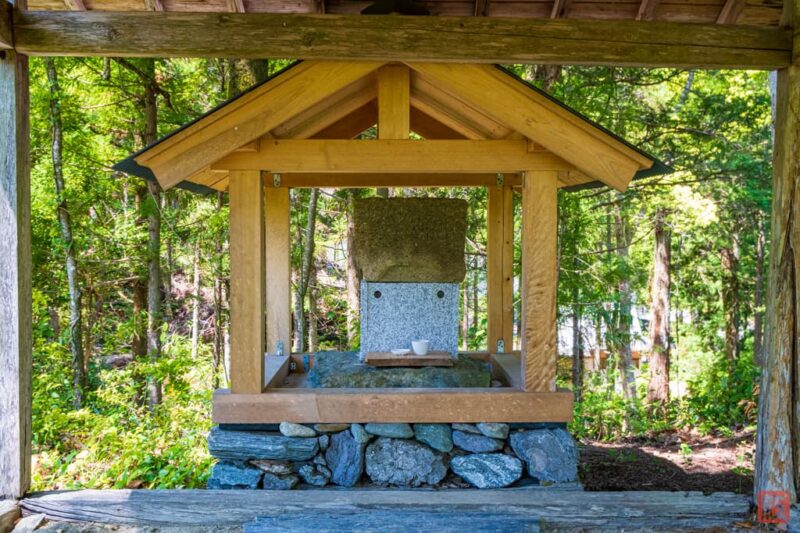

手水舎

注連柱

社殿

拝殿

扁額

神紋

本殿

大粟山天辺丸

神社は大粟山の中腹にあるのですが、かつては山頂に鎮座したといわれます。この大粟山の山頂は「天辺丸」といわれ、そこは大宜都比売命降臨の地ともされています。

天辺丸には現在も小祠が祀られており、境内から登ることができます。

社務所の左手から登ります

山頂への道

分岐

左手には秋葉神社。

秋葉神社

また分岐

桜の森には行っていませんが、名前通りの場所なのでしょうか。

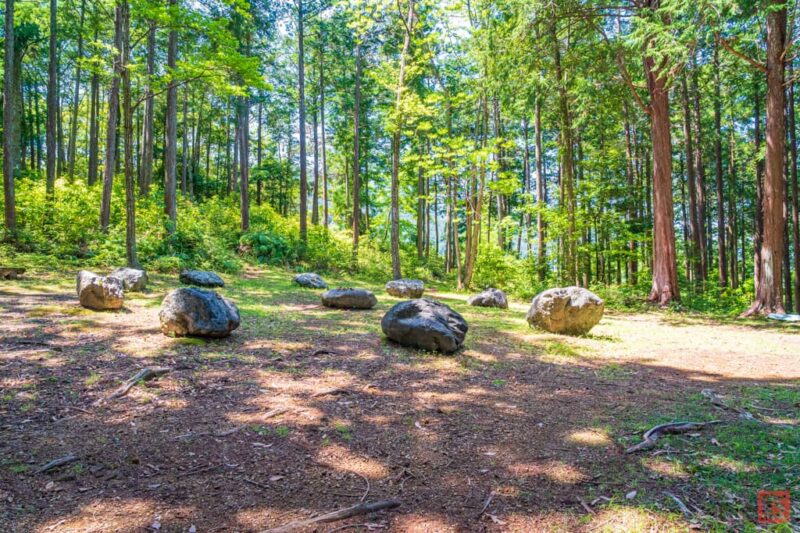

少し登ると開けた場所に出ます

石が並べられていますが、祭祀的なものではなく、アート作品でした(山中には他にも多数のアート作品が置かれています)。山頂まではもう少しだけ登ります。

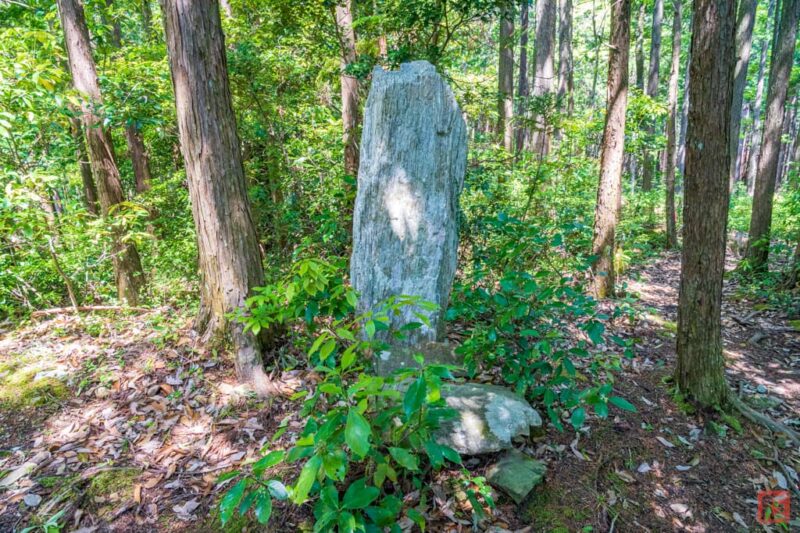

石碑?

天辺丸

天辺丸の石祠

境内社等

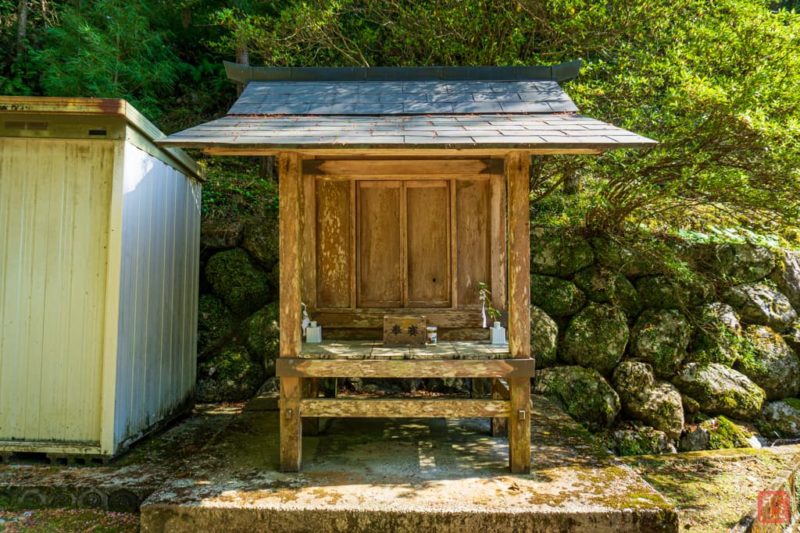

社殿右手の境内社

大御神社(結びの大御神社)としているサイトが多いのですが、当社宮司さんのTwitterを見ると八坂神社として紹介されています。

神宝天命亀

狛犬

神代より食物の祖神として尊崇される大宜都比売大神はこの大粟山に鎮座し水の神々と共に五穀豊穣を達成してきた。明治以後神仏分離の為失われた天の真名井の百年余をすぎての復活記念として此処に神社本来の結魂の神事形態を継承するものである。

碑に書かれている天の真名井はこれっぽい?

また八坂神社(?)左手の道を登っていくと、真名井宮という小祠があります。

この山道を登っていくと…

竹林の間に祠が

真名井宮

社報(後述)に、摂社として「天石戸別豊玉比売神社」が挙げられているのですが、真名井宮=天石戸別豊玉比売神社でしょうか(式内社 天石門別豊玉比売神社と関係があるのかも)。

境内には真名井宮の近くから水を引いているらしきタンクがありました

境内社

粟神社というようです。

石祠

宮司さんのTwitterでは、若宮さんと山神社さんと紹介されています。

巨岩

瑜伽大権現

どうも隣の神宮寺の所管らしい?

祠

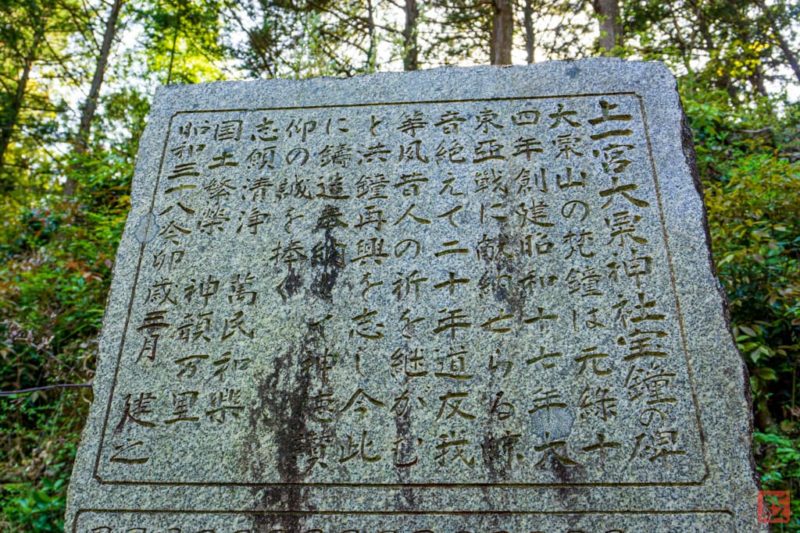

鐘楼

大粟山の梵鐘は元禄十四年創建昭和十七年大東亜戦に献納せらる鯨音絶えて二十年道友我等夙昔人の祈を継がむと洪鐘再興を志し今此に鋳造奉納して神徳讃仰の誠を捧ぐ

志願清浄 萬民和楽

国土繁栄 神韻万里

一の鳥居そばの社日塔と石祠

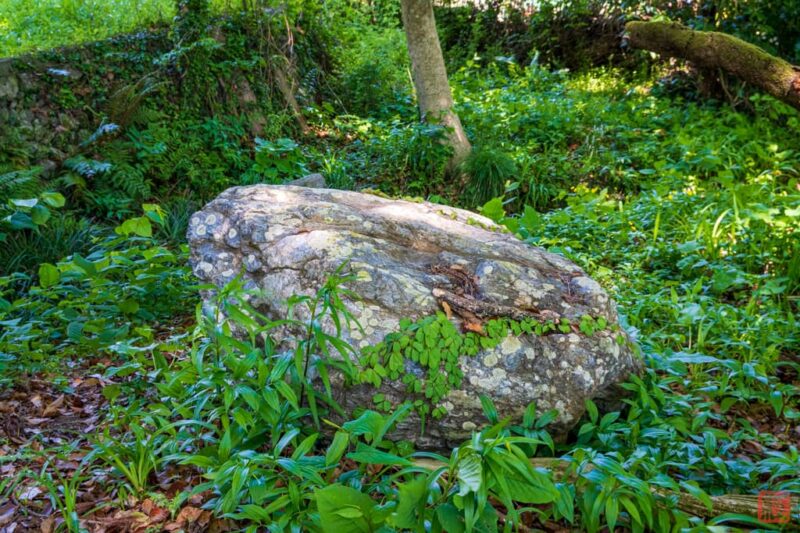

社日塔の左手に何やら意味ありげな空間と大きな石が…

江戸時代の一時期大鳥居近くの古祀場に遷っていたという話がありますが、それがここ?

御神木

なお当社のブログによると、当社祭神が伊勢から当地に遷った際に率いた八神をそれぞれ祀る摂社が存在するとのこと。

- 腰宮 葛倉神社(こしのみや くずくらじんじゃ)

- 須佐宮 八坂神社(すさのみや やさかじんじゃ)

- 刻宮 津々姫神社(ときのみや つつひめじんじゃ)

- 斎宮 倭姫神社【白桃妙見神社とも】(いつきのみや やまとひめじんじゃ)

- 星宮 妙見神社(ほしのみや みょうけんじんじゃ)

- 開宮 皇道神社(ひらくのみや こうどうじんじゃ)

- 治宮 皇子神社(しらすのみや おうじじんじゃ)

- 穂宮 葦稲葉神社【若宮神社とも】(ほのみや あしいなばじんじゃ)

またこの八神を超越する別宮として、阿閇宮 上角八幡神社(あえのみや【あべのみや】うえつのはちまんじんじゃ)があるとも。

現在上記がどの神社に当たるかについては、裏が取れたら追記します。

さらに丹生内山には、祭神が乗ってきた馬を石に変えたというお馬石があり、それを祀る御馬石神社があるそうです。ただし宮司さんのインスタによると、「残念ながら御馬石神社は山道が荒れ整備が追いついていないため、我々地元の人もしばらく迎えない状態です」とのこと。

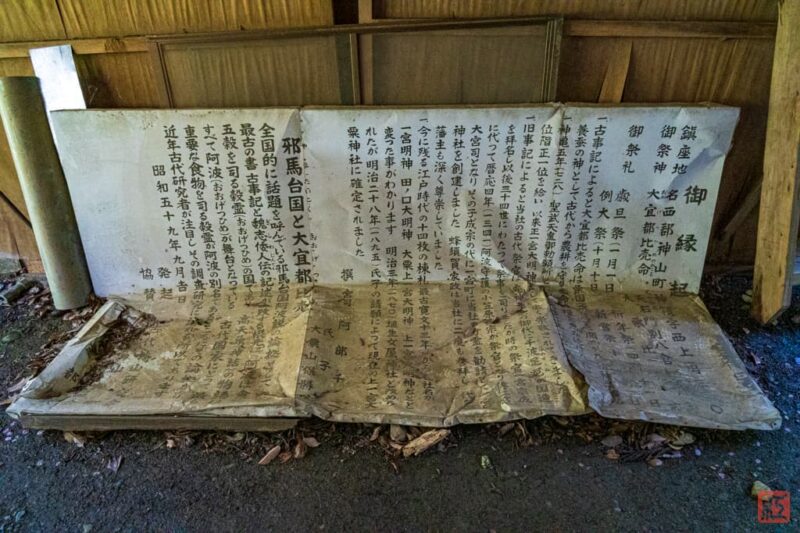

由緒

鎮座地 名西郡神山町神領字西上角

御祭神 大宜都比売命・又の御名 天石門別八倉比売命 大粟比売命

御祭礼 歳旦祭(一月一日) 祈年祭(四月十一日) 例大祭(十月十日) 新嘗祭(十二月十一日)

一.古事記によると大宜都比売命は粟国(阿波)を開かれた祖神で五穀養蚕の神として古代から農耕を守り生命の糧を恵み続けられています

一.神亀五年(七二八)聖武天皇御勅願所となり元暦二年(一一八五)御祭神に位階正一位を給い以来正一宮大明神として広く崇敬されてきました

一、旧事記によると当社の古代祭官は応神天皇の御代に千波足尼が国造を拝名し以後三十四世にわたって祭事を司りましたが時の祭官一宮宗成に代って暦応四年(一三四一)阿波守護の小笠原長宗が祭官となり後に一宮大宮司となりその子成宗の代に一宮町に当社の分霊を勧請して一宮神社を創建しました 蜂須賀家政は当社に二度も参拝し代々の藩主も深く崇敬していました

一、今に残る江戸時代の十四枚の棟札(最古寛文十三年)からも社名が一宮明神 田ノ口大明神 大粟一宮大明神 上一宮大明神などと変った事がわかります 明治三年(一八七〇)埴生女屋神社と改められたが明治二十八年(一八九五)氏子の請願によって現在の上一宮大粟神社に確定されました。

邪馬台国と大宜都比売

全国的に話題を呼んでいる邪馬台国阿波説の論拠として日本最古の書古事記と魏志倭人伝の記述が一致する根元に阿波は食物五穀を司る穀霊(おおげつひめ)の国であり高天原(神話)の物語はすべて阿波(おおげつひめ)が舞台となっている 古代国家にとって最も重要な食物を司る穀霊が阿波の別名であるところにその論拠があり近年古代研究者が注目しその調査研究に訪れる所以であります

創建時期は不詳。

祭神・大宜都比売命(またの名を大粟比売神、八倉比売命)が伊勢国丹生の郷より神馬に乗り、八柱の供神を率いて阿波に移り、粟を蒔いてこの地一帯に広めたとされます。

往古は大粟山の頂上「天辺丸」にあったといわれ、そこは大宜都比売命降臨の地だとも。

大同3年(808)に阿波国司となった田口息継の一族が祖神として崇敬したことから、田口(田ノ口)大明神の称も。田口氏は後に一宮氏を名乗りました。

延喜式神名帳にみえる「阿波国名方郡 天石門別八倉比売神社」並びに、続日本後紀 承和8年(841)8月戊午(21日)条に「奉授阿波国正八位上天石門和気八倉比咩神…従五位下」、三代実録 貞観7年(865)2月27日己卯条に「阿波国正五位下天石門和気八倉比咩神従四位下」、貞観13年(871)2月26日壬辰条に「阿波国従四位下天石門和気八倉比咩神従四位上」、貞観16年(874)3月14日癸酉条に「阿波国従四位上天石門和気八倉比咩神正四位下」、元慶3年(879)6月23日壬午条に「授阿波国正四位下天石門別八倉比咩神正四位上」とみえる天石門和気八倉比咩神(天石門別八倉比咩神)の論社とされています。

また、三代実録 元慶7年(883)12月28日庚申条に「阿波国従五位下埴生女屋神…従五位上」とみえる埴生女屋神にあてる説もあります(『阿波志』)。

現在、阿波国一宮は大麻比古神社とされていますが、当初の阿波一宮は上一宮大粟神社であり、後に国府近くの下一宮(一宮神社)に移り、南北朝期に守護細川氏の影響下において大麻比古神社が一宮となったとする説があります。

この説は大まかに下記の様なもので、現在は有力説のようです。

- 建久2年(1191)10月の長講堂領目録に「阿波一宮」とみえる。これは一宮社が集積した免田に起源をもつ社領が、そのまま荘園制に組み込まれ所領化したものと考えられる。

- 所領一宮の前提となる一宮社については、久安2年(1146)7月11日の『河人成俊等問注申詞記(愚昧記仁安二年冬巻裏文書)』に「一宮司河人成高舎弟成俊」とみえることから、遅くとも同年までには成立、つまり起源は院政期にまで遡る。

- 所領一宮は鮎喰川流域に比定されることから、成立期の阿波国一宮もまた鮎喰川流域に存在した推定される。よって上一宮大粟神社が往古の阿波一宮であった。

徳島市一宮町の一宮神社は、平安後期に参拝の便を図って当社から分祀されたとも、南北朝期に一宮城築城の際勧請されたともいわれます。

南北朝期、小笠原長宗が元々の一宮氏に代わって大宮司と称し、姓も一宮と改称(滅ぼしたとも、縁戚関係を結んだとも)。

以降武将と神官を兼ね、一宮成行の代に長男の成良を一宮城主とし、次男成直に大粟神社を祀らせたとされます。

藩政期には蜂須賀家政が2度にわたり参拝し神田を寄進、以降藩主が祭料を納める習わしになったとのこと。

なお江戸時代には古祀場(大鳥居がある辺り)に遷っていたこともあるとか。

明治3年に埴生女屋神社に改称。

『阿波志』において三代実録の埴生女屋神に比定されていたためだと思われますが、神社側としては不本意な改称だったようで、抗議が続けられた結果、明治28年に現社号の上一宮大粟神社に改められました。

社格は郷社(『徳島県神社誌』には現社号に改められた際昇格とあるので、それ以前は村社か)でしたが、昇格運動の結果昭和20年8月に県社への昇格が内定。しかし実際に昇格する前に、終戦により社格制度が廃止されました。

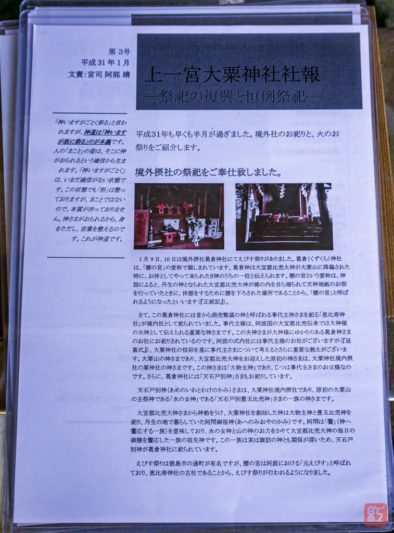

現在の宮司さんは神社の研究や復興に熱心に取り組まれています。

作成された社報が拝殿前にありましたが、興味深い内容でした(別タブで開いて拡大して読んでください)。

ブログやTwitterでも情報発信されています。

御朱印

御朱印はあります。

境内に社務所はありますが、宮司さんはご多忙らしく、無人であることが多いようです(私の参拝時もそうでした)。

神社近くのお宅に先代宮司さんがいらっしゃる場合は、本社の御朱印を頂くことが可能です(摂社の御朱印もあるようですが、そちらは現宮司さんのみのご対応)。

万全を期すには、事前の電話連絡が確実だと思います。

アクセス

徳島市街地から神山町の方へ向けて国道438号をひたすら走ります。

438号起点の徳島本町交差点(位置)から25kmほど、道の駅温泉の里神山の手前(位置)で左折します。

その先突き当りを右折して進むと郵便局があります。郵便局横に南へ入っていく道があり(位置)、その奥に大鳥居が見えます。

大鳥居後ろに駐車スペースがあります。拝殿そばまで車で登れる道もあるようです。

神社概要

| 社名 | 上一宮大粟神社(かみいちのみやおおあわじんじゃ) |

|---|---|

| 通称 | – |

| 旧称 | 一宮明神 田ノ口大明神 上一宮大明神 大粟上一宮大明神 埴生女屋神社 |

| 住所 | 徳島県名西郡神山町神領字西上角330 |

| 祭神 | 大宜都比売命 |

| 社格等 | 式内社 阿波国名方郡 天石門別八倉比売神社 大 月次新嘗 続日本後紀 承和八年八月戊午(廿一) 天石門和気八倉比咩神 従五位下 日本三代実録 貞観七年二月廿七日己卯 天石門和気八倉比咩神 従四位下 日本三代実録 貞観十三年二月廿六日壬辰 天石門和気八倉比咩神 従四位上 日本三代実録 貞観十六年三月十四日癸酉 天石門和気八倉比咩神 正四位下 日本三代実録 元慶三年六月廿三日壬午 天石門別八倉比咩神 正四位上 日本三代実録 元慶七年十二月廿七日己未 埴生女屋神 従五位上 阿波国一宮 旧郷社 |

| 札所等 | 新四国曼荼羅霊場七十三番 |

| 御朱印 | あり |

| 御朱印帳 | – |

| 駐車場 | あり |

| 公式Webサイト | https://ameblo.jp/oawajinja(ブログ) https://twitter.com/ooawajinja(Twitter) |

| 備考 | – |

参考文献

- 「上一宮大粟神社」, 『日本歴史地名大系』(データベース「JapanKnowledge」)

- 「上一宮大粟神社」, 神社本庁教学研究所研究室編『平成「祭」データ(CD-ROM)』全国神社祭祀祭礼総合調査本庁委員会, 1995

- 式内社研究会編『式内社調査報告 第二十三巻 南海道』皇學館大学出版部, 1987

- 徳島県神社庁教化委員会編『改訂 徳島県神社誌』徳島県神社庁, 2019

- 明治神社誌料編纂所編『府県郷社明治神社誌料 下巻』明治神社誌料編纂所, 1912(国会図書館デジタルコレクション 250コマ)