飛騨総社。

高山市神田町、高山駅の北北東800m程の場所に鎮座。

飛騨国総社に比定される神社。

境内

一の鳥居

社号標

狛犬

二の鳥居

三の鳥居

社号標

手水舎

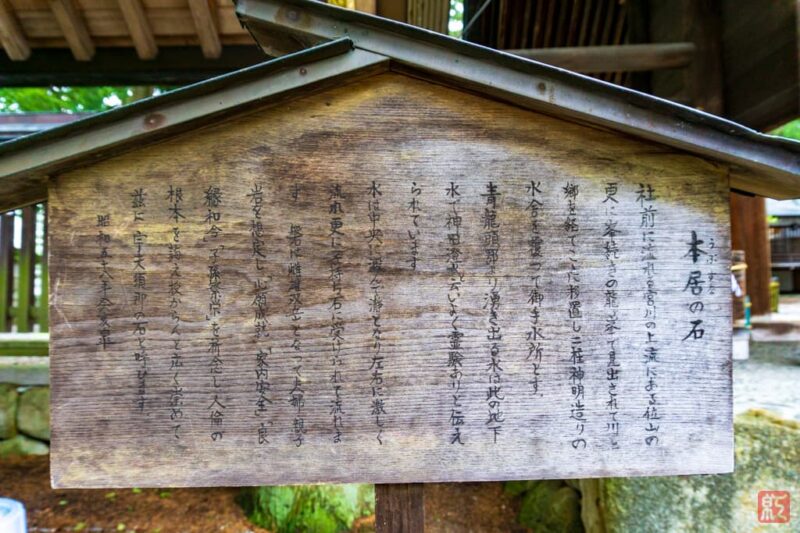

社前に流れる宮川の上流にある位山の更に峯続きの龍峯で見出されて川と郷を経てこゝに移置し二柱神明造りの水舎を覆って御手水所とす。

青龍頭顎より湧き出る水は此の地下水で神田澄水と云いよく霊験ありと伝えられています。

水は中央に澱んで瀞となり左右に激しく流れ更に子持ち石に受けられて流れます。磐に雌雄双岳となって夫婦・親子岩を想定し「心願成就」「家内安全」「良縁和合」「子孫繁栄」を祈念し、人倫の根本を誨え授からんと広く崇めて茲に宇夫須那の石と呼びます。

狛犬

神門

社殿

拝殿

ちょうど御祈祷が行われていました。参拝の5/4は例祭日なので、その関連でしょうか。

扁額

本殿

境内社等

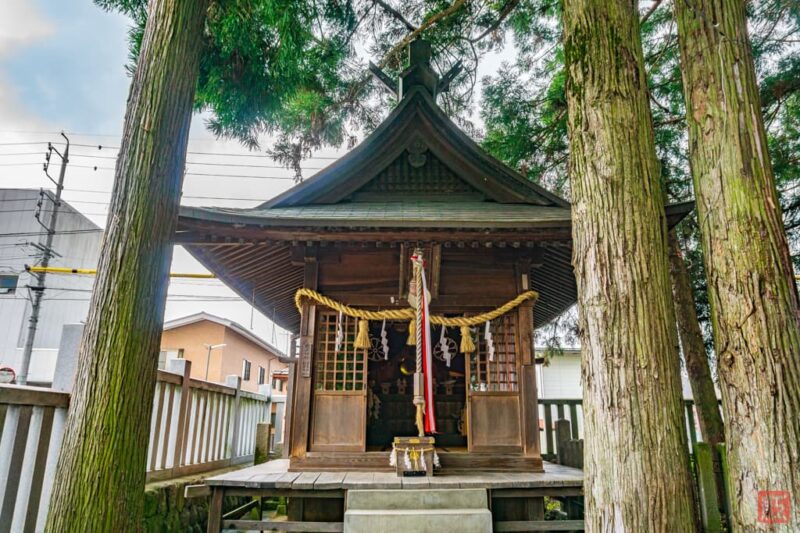

稲荷神社(出雲大社、秋葉神社)

祖霊社

杉山和一大人命と金精大神を配祀。杉山和一とは、管鍼法を創始した江戸時代の鍼師。東京は墨田区の江島杉山神社に祀られていますが、当社との縁は不明。

祓所

社号標?横に案内札が立っていますが文字がかすれて一部しか読めません

参道の祠

神楽台と御神輿

由緒

伝承によれば創建は承平年間(931~938)。

飛騨国司が国中の官社を国府の古跡七日町神田の地に勧請し、総祭したことが始まり。

応仁(1467~1468)以降、戦乱により社領奪われ荒廃。

寛永5年(1628)、金森出雲守重頼が本殿再建。

寛文5年(1665)修造、天明2年(1782)拝殿本殿再建するも構造は縮小。

元禄(1688~1704)頃には「総社大菩薩」と呼ばれ修験者や浮図が奉祀。

天明の大飢饉(1782~87)頃には著しく荒廃し、文化元年(1804)には境内地僅かという状態に。

これを憂いた国学者田中大秀は『飛騨総社考』を著して再興に尽力、社殿を再建し境内地を拡張。

明治4年、高山県の県社に列格。

明治5年、筑摩県の郷社に列格。

明治13年、岐阜県の県社に列格。

明治20~23年に大造営が行われ、社殿が南向きから東向きに変更され、七日町筋への参道が整備されました。

主祭神は大八椅命(大八橋大神)。斐陀(飛騨)の初代国造とされる神。

また脇殿に延喜式神名帳所載の水無神、槻本神、高田神、荏名神、荒城神、阿多由太神、大津神、栗原神の八柱と、国史所載の大歳神、走淵神、四天王神、遊幡石神、度瀬神、道後神、気多若宮神、本母国津神、剣緒神、加茂若宮神の十柱を祀っています。

ただこれは『日本の神々』の記述で、『日本歴史地名大系』は正殿に大八椅命と延喜式内八神、左右客殿に国史所載の十神と合祀の白山比咩神を祀るとします。

神社由緒書には、中座に大八椅命と延喜式内八神、北座と南座に国史所載の十神と合祀の白山比咲神、白山神を祀るとしています。

『平成祭データ』や岐阜県神社庁のページだと大八橋大神、式内八社、国史見在十社を主神、合祀の白山神社の祭神と思われる菊理姫命、伊邪那美命、伊邪那岐命を合祀神(神社庁の方だと摂末社祭神)としています。

なお『平成祭データ』や岐阜県神社庁ページでは祭神欄に、延喜式や国史の表記ではなく神名を列記しています。神社概要欄ではそれぞれを紐づけてみましたが、荒城神だけ三柱祀られていました。また気多若宮神社は大国主神、遊幡石神社は大穴牟遅神が祭神ですが、大穴牟遅神がないため大国主神に二社紐づけ(高皇産霊神と高魂神は別々にされているのに…)。

御朱印

御朱印はあります。

社務所で拝受可。

アクセス

参道に駐車場があるのですがちょっとわかりづらいです。

県道460号の総和町3交差点の一つ東の交差点(位置)を南に入り直進、250mほど行くと参道と交差します。進行方向左手に駐車場あり(位置、ご参拝専用駐車場の表示が出ているのですぐわかるはず)。

この参道と交差する道は一方通行なので南側からは入ってこられません。

神社概要

| 社名 | 飛騨総社(ひだそうしゃ) |

|---|---|

| 通称 | – |

| 旧称 | 総座が森大菩薩宮 総社大菩薩 大菩薩総社宮 |

| 住所 | 岐阜県高山市神田町2-114 |

| 祭神 | 御歳皇神(水無神) 大荒木之命(荒城神) 国之水分命(荒城神) 弥都波能売神(荒城神) 大山津見神(槻本神) 高皇産霊神(荏名神) 大彦命(大津神) 高魂神(高田神) 大歳御祖神(阿多由太神) 五十猛神(栗原神) 大歳神(大歳神) 水波能売大神(走淵神) 須佐之男命(四天王神) 和加宇加乃売命(度瀬神) 道後大神(道後神) 大国主神(気多若宮神/遊幡石神) 本母国都神(本母国津神) 日本武尊(剣緒神) 別雷大神(加茂若宮神) 大八橋大神(大八椅命) |

| 合祀 | 菊理姫命 伊邪那美命 伊邪那岐命 |

| 社格等 | 飛騨国総社 県社 |

| 札所等 | – |

| 御朱印 | あり |

| 御朱印帳 | – |

| 駐車場 | あり |

| 公式Webサイト | – |

| 備考 | – |

参考文献

- 「飛驒総社」, 『日本歴史地名大系』(データベース「JapanKnowledge」)

- 「飛騨総社」, 神社本庁教学研究所研究室編『平成「祭」データ(CD-ROM)』全国神社祭祀祭礼総合調査本庁委員会, 1995

- 谷川健一編『日本の神々 神社と聖地 第九巻 美濃・飛騨・信濃』白水社, 1987

- 明治神社誌料編纂所編『府県郷社明治神社誌料 中巻』明治神社誌料編纂所, 1912(国会図書館デジタルコレクション 148コマ)