四天王神社。

高山市漆垣内町に鎮座。

日本三代実録 貞観9年(867)10月5日庚午条に見える四天王神に比定される神社。

境内

社頭

社号標

鳥居

手水舎

狛犬

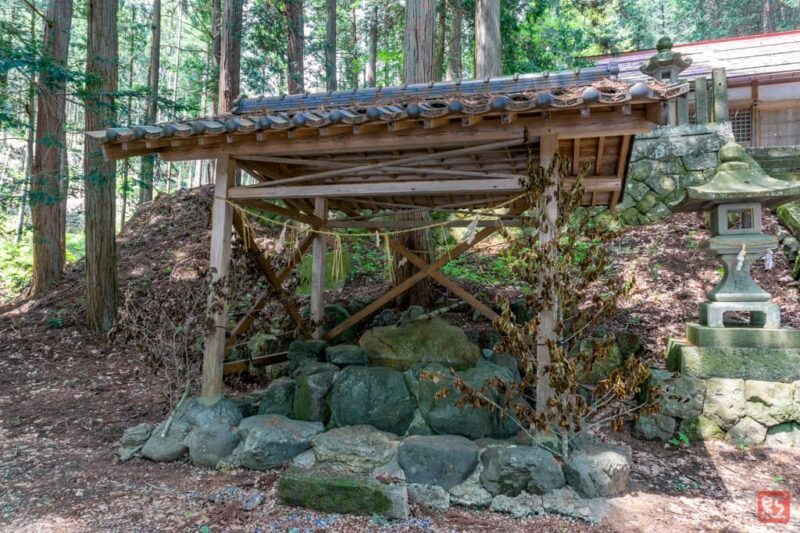

社叢?の木々の中に巨岩

何らかの由緒ある岩なんでしょうか。

社殿

拝殿

本殿

由緒

創建時期は不詳。

三代実録 貞観9年(867)10月5日庚午条に見える「飛騨国正六位上…四天王神…並従五位下」の四天王神は当社に比定されています。

『飛騨の神社』『岐阜縣神社名鑑』によると、仏法護持の四天王神を祀ったとの説より、四天王神社と称するようになったとされます。現祭神は異なりますが、『斐太後風土記』では祭神を護世四天王神(多聞天・持国天・増長天・広目天)としています。

金森長近は当社への一般民衆の参拝を禁止せず、遥拝所を二之宮(漆垣内町の二之宮神社か)、当社天王宮を奥宮としたと伝えられます。

中世から近代は天王宮と称していたようで、明治4年に四天王神社に改称(復称)。

かつては境内に古墳二基があったようです(明治末期に破壊され現存せず)。

『飛騨の神社』によると、当社の鎮座する漆垣内の地名は「大和時代の末、物部氏と藤原氏争乱の折、聖徳太子が四大王像をみずらに飾って戦われたことから、四天王像を刻んだ「白膠の木」、すなわち「漆の木」より」生まれたという説があるとのこと。

ただこのエピソード、丁未の乱でのものだと思われるので、藤原氏は蘇我氏の誤りかと思われます。河内国での戦いの際の話がなぜ飛騨の地名に繋がるのかは不明。

現祭神は須佐之男命。

中世~近代に天王宮とされていた頃に牛頭天王が祀られ、後に須佐之男命になったと思われます。

上述の通り仏法護持の四天王神が元々の祭神だとすると、いつ頃天王宮となったのでしょうか。

配祀神が八柱祀られていますが、日光の神、月光の神はどういった神なのでしょう(天照大御神、月読命とは違うのでしょうか…)。

御朱印

御朱印の有無は不明。

アクセス

高山市中心部から国道158号を東へ。松之木町東交差点(位置、ファミマのあるところ)を右折。

1.5kmほど先(位置、二之宮神社のちょっと西の十字路)で左折。

300mほど先で左折(位置、自販機があるところ、わかりづらい)。

そのまま直進で神社。最後の左折から神社までは道狭いので注意。

駐車場はありません。が、境内に乗り入れは可能。

神社概要

| 社名 | 四天王神社(してんのうじんじゃ) | |

|---|---|---|

| 通称 | – | |

| 旧称 | 天王宮 | |

| 住所 | 岐阜県高山市漆垣内町505-2 | |

| 祭神 | 須佐之男命 | 現祭神 |

護世四天王神 (多聞天・持国天・増長天・広目天) | 『斐太後風土記』 | |

| 配祀 | 櫛稲田姫命 斎火武主比命 天照国照彦火明命 奥津比古命 大八椅命 奥津比売神 日光の神 月光の神 | |

| 社格等 | 日本三代実録 貞観九年十月五日庚午 四天王神 従五位下 旧村社 | |

| 札所等 | – | |

| 御朱印 | 不明 | |

| 御朱印帳 | – | |

| 駐車場 | なし | |

| 公式Webサイト | – | |

| 備考 | – | |

参考文献

- 「四天王神社」, 神社本庁教学研究所研究室編『平成「祭」データ(CD-ROM)』全国神社祭祀祭礼総合調査本庁委員会, 1995

- 岐阜県神社庁編『岐阜縣神社名鑑』岐阜県神社庁, 2017

- 土田吉左衛門編『飛騨の神社』飛騨神職会, 1988

- 富田礼彦『斐太後風土記 上』(大日本地誌大系第七冊)大日本地誌大系刊行会, 1915(国会図書館デジタルコレクション 63コマ)