宇奈己呂和気神社。

郡山駅の南西約10kmに鎮座。

式内名神大社 宇奈己呂和氣神社に比定される神社。

境内

鳥居

社号標

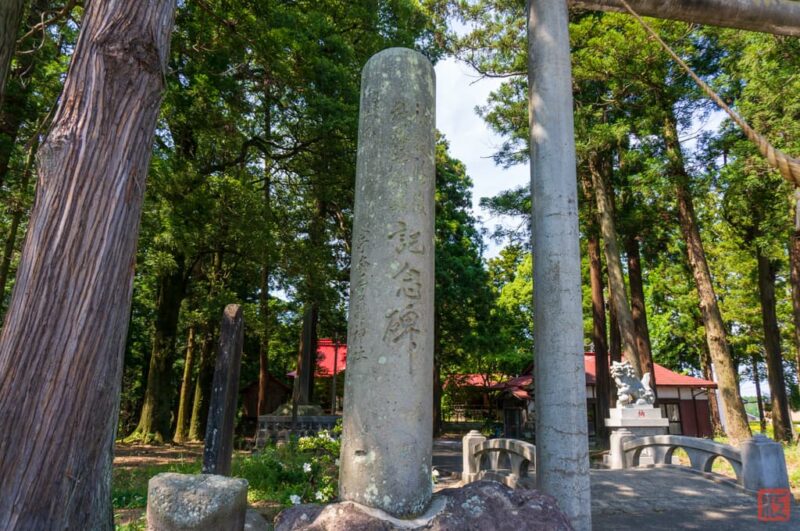

記念碑

橋

狛犬

慰霊碑

参道

手水舎

境内西側、県道47号に面して建つ小さな鳥居

社殿

拝殿

扁額

魚の置物?

本殿

覆い屋根が乗っています。

境内社等

蠶養國神社

社殿手前、参道左手。

扁額

忠魂社

蠶養國神社の横。

鳥居付近の石祠

社名不明ですが、wikipediaの記述によれば水天宮だそう。

神楽殿

境内の石祠

社務所

だいぶ傷んでいるように見受けられました。

由緒

創祀年代には2説あり。

一つは、延暦元年(782)、陸奥出羽按察使・鎮守府将軍に任命され下向した大伴家持が、高旗山山頂で蝦夷平定の祈念を行い、その後平定することができたため神恩に感謝し奉斎したことに始まり、延暦3年(784)に現在地に遷座したとする説。

もう一つは、欽明天皇11年(550)、高旗山山頂に瀬織津比売命が顕現し祭祀されたことに始まり、延暦3年に現在地に遷座したとする説。(旧地について高旗山以外を採る説もあります)。

高旗山山頂には現在も奥宮として祠があります。

なお旧地について下守屋村三森峠八幡台とする説もあります。高旗山の北に三森峠がありますが(位置)、ここでしょうか。

国史には、続日本後紀 承和14年(847)11月丙寅(4日)条に「奉授陸奥国无位宇奈己呂別神従五位下」、三代実録 貞観11年(869)3月12日庚午条に「授陸奥国従五位上宇奈己呂別神正五位下」と昇叙の記述があります。

延喜式神名帳では「陸奥国安積郡 宇奈己呂和氣神社 名神大」として名神大社に列しています。

安積郡三十三郷の総社とされ、歴代領主の崇敬も厚かったようです。

明治15年郷社列格。

『あさかの神社誌』当社記事の社格の項に、奥州二ノ宮との記述があるのですが、他にこれを記した資料が見当たらず、同書自体もそれに言及していないため、詳細不明。

現主祭神は瀬織津比売命。

祓戸四神の一柱で、記紀にはその名が見えない神。

八十禍津日神と同神であるとか、天照大御神之荒御魂(撞賢木厳之御魂天疎向津媛命)と同神であるとかの説があります。

延喜式内社で瀬織津比売命一柱を主祭神としているのは当社だけではないでしょうか。

近江の佐久奈度神社は祓戸四神で祀っていますし、武蔵の小野神社も複数の神が主祭神なので(いずれにしても現祭神であって、延喜式当時の祭神は不明ですが)。

また、誉田別命が配祀されています。現在地に遷座の際に相殿神として祀られたと伝わります。

中世から近世には当社は八幡神社、相殿八幡神社と称されたようですが、武神としての八幡神の崇敬が篤かったことによるものでしょうか。

一説として、『特選神名牒』は、景行天皇皇子の宇奈己呂別尊を祭神として挙げています。

御朱印

御朱印はあります。

宮司さんは非常駐。ご自宅は神社そばなので、伺ってお願いする必要があります(近隣の方や公民館で聞けば場所は教えていただけると思います)。

ただし、お忙しく不在も多いようで、事前連絡が吉。私が電話した際は、奥さん(だと思う)に御対応いただいたのですが、事前連絡を入れても多忙で都合がつかない時があると伺いました。

アクセス

東北自動車道の郡山南ICから西へ2.5kmほど走ると当社。南向かいには護国寺、南東斜向かいには三穂田公民館があります。

境内南東(位置)から車を乗り入れることができ、社務所前に駐車できます。

バスの場合、郡山駅前から「長沼」もしくは「下守屋」行のバスに乗り約30分。「三穂田公民館」バス停が神社の目の前です。1日に9~10本の運行です。時刻表は福島交通のサイトからどうぞ。

神社概要

| 社名 | 宇奈己呂和気神社(うなころわけじんじゃ) |

|---|---|

| 通称 | – |

| 旧称 | 八幡神社 相殿八幡神社 |

| 住所 | 福島県郡山市三穂田町八幡字上ノ台76 |

| 祭神 | 瀬織津比売命 |

| 配祀 | 誉田別命 |

| 社格等 | 式内社 陸奥国安積郡 宇奈己呂和氣神社 名神大 続日本後紀 承和十四年十一月丙寅(四) 宇奈己呂別神 授五位下 日本三代実録 貞観十一年三月十二日庚午 宇奈己呂別神 正五位下 旧郷社 奥州二ノ宮(?) |

| 札所等 | – |

| 御朱印 | あり(事前連絡が無難) |

| 御朱印帳 | – |

| 駐車場 | 境内駐車可 |

| 公式Webサイト | – |

| 備考 | 西方の高旗山山頂に奥宮あり |

参考文献

- 「宇奈己呂和気神社」, 『日本歴史地名大系』(データベース「JapanKnowledge」)

- 「宇奈己呂和気神社」, 神社本庁教学研究所研究室編『平成「祭」データ(CD-ROM)』全国神社祭祀祭礼総合調査本庁委員会, 1995

- あさかの神社誌編集委員会編『あさかの神社誌』福島県神社庁郡山支部, 2001

- 式内社研究会編『式内社調査報告 第十四巻 東山道3』皇學館大学出版部, 1987

- 明治神社誌料編纂所編『府県郷社明治神社誌料 中巻』明治神社誌料編纂所, 1912(国会図書館デジタルコレクション 412コマ)