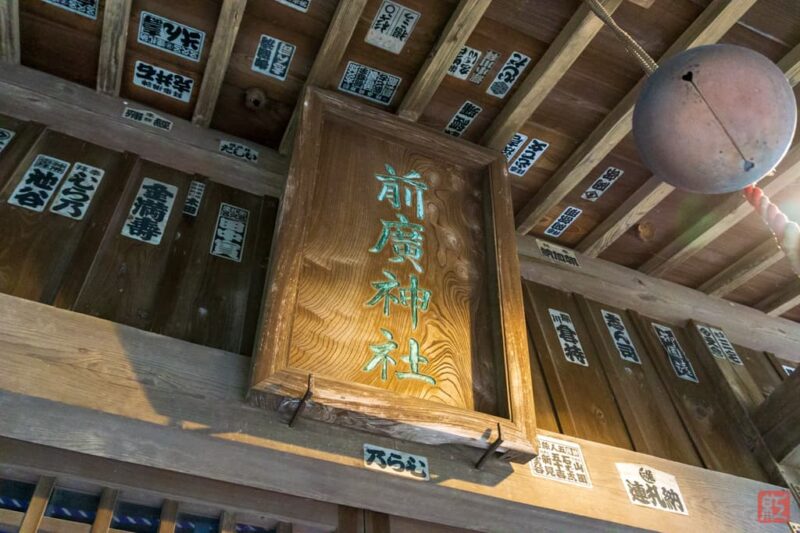

前廣神社。

千葉こどもの国キッズダムの少し西、市原市西広に鎮座。

日本三代実録 貞観10年(868)9月17日丁未条に見える前廣神に比定される神社。

境内

鳥居

社号標

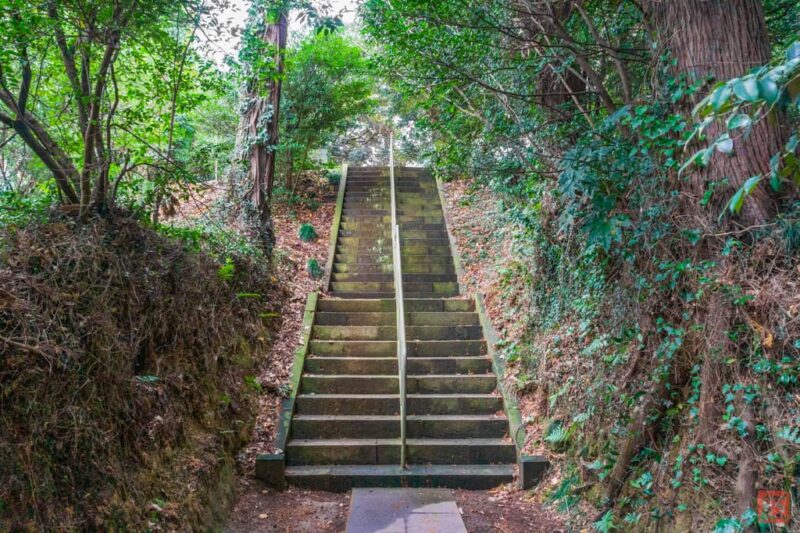

参道石段

手水鉢

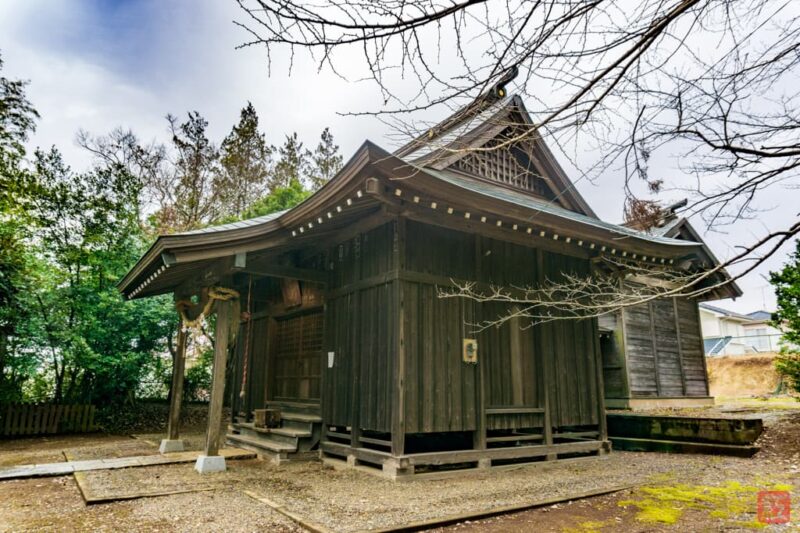

社殿

拝殿

扁額

本殿覆屋

境内社等

社殿左手前にある鳥居

後ろに柵で囲まれた空間があり多数の石碑が祀られています。

白幡神社、子安神社、疱瘡神

湯殿神社、香取神社、日宮神社

天神社

柵の中か外か、どこにあったのか記憶なし…

参道脇に出羽三山碑が多数

石祠

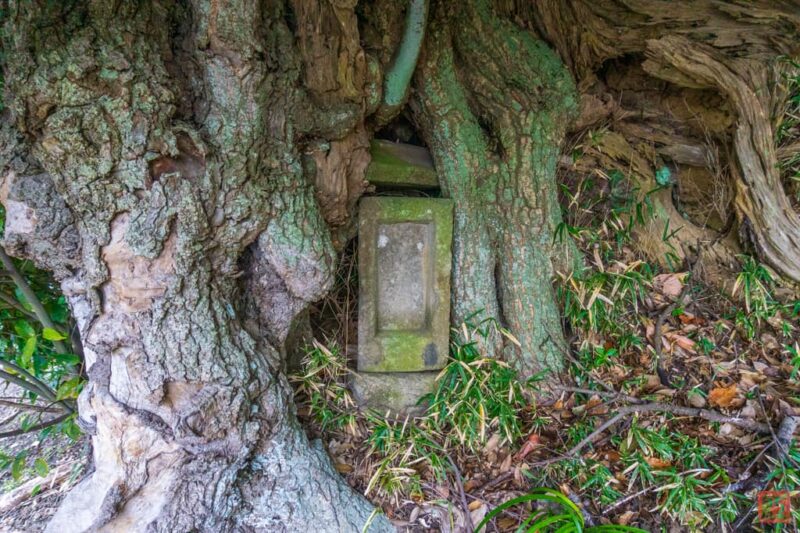

木の根の隙間に祠

社殿右手の鳥居と富士塚(?)

『房総の古社』は古墳の可能性を示唆しています。

小御嶽神社

冨士浅間大神

由緒

前廣神社は、弘仁年間(西暦八一〇-八二三)に此地に勧請されたと伝えられ清和天皇の御代、貞観十年(八六八)九月十七日従五位下を授けられた事が「三代実録」巻十五や「類聚国史」巻十六に記載されている。

この由来に基づき従五位下を授かった旧暦の九月十七日には特に大神の日々の御加護を感謝し初穂を捧げて祭典が営まれる御祭神は大山祇命で神威あらたかなる山海神として全国各地に祭られている。

本社は、江戸時代に一時社号を三島大明神と称されていたが明治元年(一八六六)の神仏分離令により元の社号に復した。明治二十年には近隣に鎮座していた、日宮・大宮・子安・日枝・香取・天・湯殿山・白幡の各神社が合祀された。

鎮座以来千百有余年の永きに亘って西広地区の氏神様として郷民の崇敬を集め五穀豊穣・家内安全等の祈願がなされて来た。本社の社殿は、古くは天和三年(一六八三)と元文元年(一七三六)に再建されており、現社殿は昭和十二年(一九三七)に新築されたものである。以来六十有余年、この間、幾度か補修を重ね今般平成十年(一九九八)春、氏子相計らい社殿瓦屋根を銅板葺に改修するため、前廣神社改修工事委員会を組織し奉加金を募り、本石碑背面記載のとおり敬神の誠を得て改修工事の実施に至った。

創建時期は不詳。

三代実録 貞観10年(868)9月17日丁未条にみえる「上総国…正六位上前廣神…従五位下」の前廣神は当社に比定されています。

それ以外の由緒は不詳。このあたりには山倉古墳群という古墳群がかつてあったのですが(現在は開発で消滅)、何かしらの関係があったのでしょうか。

また当社周辺の能満・郡本・市原・村上地区は上総国府の候補地とされています(未だ遺構は見つかっていない)。

江戸時代には社号を三島大明神としていましたが、明治に入り前廣神社に復称。

明治20年に日宮・大宮・子安・日枝・香取・天・湯殿山・白幡の各神社を合祀(『千葉県神社名鑑』には子安神社でなく子聖神社とありましたが誤記か)。

ちなみに読みは「さきひろ」のはずなのですが、本務社である大宮神社のサイトでは「まえびろじんじゃ」とかなが振られています。

祭神は大山祇命。

『房総の古社』は富士塚?を古墳と見て、その被葬者が本来の祭神ではないかとします。

そして被葬者を末期の菊麻国造に推定しています。

御朱印

御朱印はありません。

本務社は五井の大宮神社(位置)。

アクセス

徒歩なら海士有木駅から15分程度。

車なら国道397号や16号で千葉方面から南下し、市原埠頭入口交差点(位置)で国道297号へ。

そのまま進み山倉ダムの横を過ぎた辺り、山倉坂下交差点(位置)を右折し県道140号へ。

400mほど先(位置)で右折。その先すぐ神社。

一応社殿後方に境内へ入れる車道があるのですが、車止めのポールがあって入れません。

いつもそうなのかはわからないので、ポールがなければ社殿脇あたりに駐車はできるかも。

神社概要

| 社名 | 前廣神社(さきひろじんじゃ) | |

|---|---|---|

| 通称 | – | |

| 旧称 | 三島大明神 | |

| 住所 | 千葉県市原市西広6-4-13 | |

| 祭神 | 大山祇命 | 現祭神 |

末期の菊麻国造 | 『房総の古社』 | |

| 社格等 | 日本三代実録 貞観十年九月十七日丁未 前廣神 従五位下 旧村社 | |

| 札所等 | – | |

| 御朱印 | なし | |

| 御朱印帳 | – | |

| 駐車場 | なし | |

| 公式Webサイト | – | |

| 備考 | – | |

参考文献

- 「西広村」, 『日本歴史地名大系』(データベース「JapanKnowledge」)

- 「前廣神社」, 神社本庁教学研究所研究室編『平成「祭」データ(CD-ROM)』全国神社祭祀祭礼総合調査本庁委員会, 1995

- 菱沼勇『菱沼勇著作集 第一巻 下(式内社の歴史地理的研究 下)』菱沼勇先生著作集刊行会, 1989(『房総の古社』有峰書店, 1975 の改題復刻)