越敷神社。

佐渡の南側、小佐渡山地の山間にある猿八集落に鎮座。

式内社 越敷神社に比定される神社。

境内

周囲は棚田が広がっています

社頭

鳥居

扁額

社号標

狛犬

灯籠と参道石段

社殿脇にかえるさん

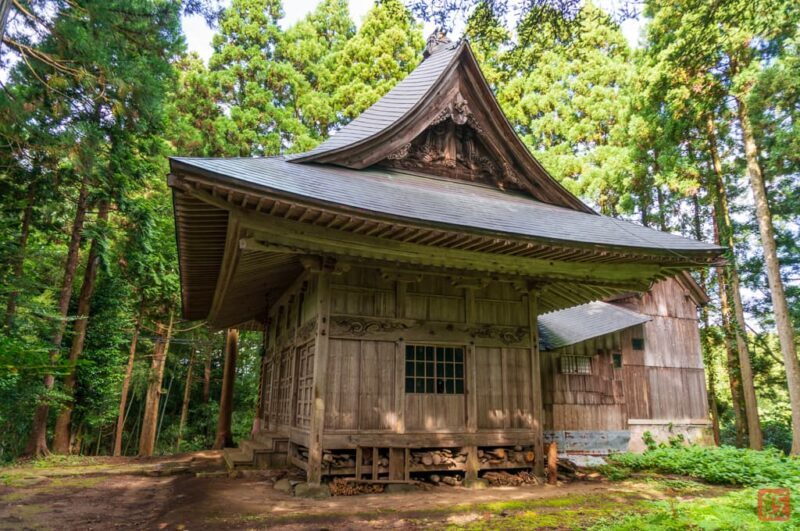

社殿

拝殿

屋根が大きいです。

本殿覆屋

由緒

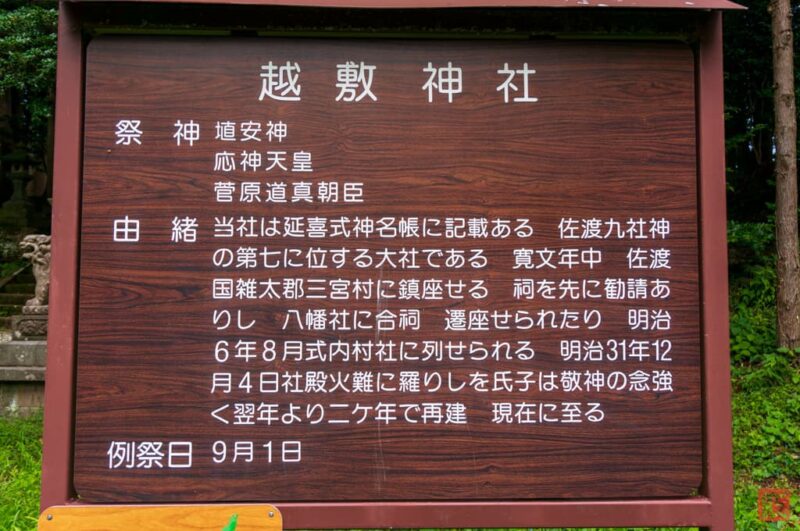

越敷神社

祭神 埴安神 応神天皇 菅原道真朝臣

由緒

当社は延喜式神名帳に記載ある佐渡九社神の第七に位する大社である

寛文年中佐渡国雑太郡三宮村に鎮座せる祠を先に勧請ありし八幡社に合祀遷座せられたり

明治六年八月式内村社に列せられる

明治三十一年十二月四日社殿火難に罹りしを氏子は敬神の年強く翌年より二ヶ年で再建

現在に至る

例祭日 九月一日

創建時期は不詳。

往古は三宮村字荒屋(現・佐渡市三宮荒屋)の小字大社という地にあったと言われます(現在三宮神社が鎮座している場所が当社の旧鎮座地という説も)。

『佐渡国誌』によればここに石祠があるとのことですが、現在もあるのかは不明。

延喜式神名帳にみえる「佐渡国雑太郡 越敷神社」に比定されています。

後に三宮の地に三宮神社(位置)が出来てそちらが栄えたため、当社は寂れてしまいます。

猿八を開拓し、後に三宮に移住した斉藤清兵衛(『畑野村志』には「猿八村開発者2世斉藤清兵衛」とありますが清兵衛自身が2代目なのか、移住したのが清兵衛の子(2代目)なのかは不明)が当社の寂れ具合を嘆き、村人の了解を得て猿八に遷したとされます。

遷座時期は慶安元年(1648)とか寛文5年(1665)とかの説あり。

なおこの遷座の際、神官の高橋氏もまた猿八に移住したといいます(その後神職を辞した模様)。

当地には寛永5年(1628)に勧請された八幡社があり、越敷神社の遷座後、合祀されました。

明治6年(1873)村社列格。

社名は通常「おしきじんじゃ」と読まれますが、「おふのじんじゃ」と読むとする説もあります。

また、『佐渡神社誌』では、「越敷訓読普通【ヲシキ】なれども【ヲブ】と訓む方古に近し【ヲニブ】の中略」とあります。

主祭神は現在、埴安姫命とされていますが、埴安神、彦火々出見尊、若狭比古神といった説もあったそうです。

御朱印

御朱印の有無は不明。

アクセス

新潟県道81号線をひたすら南下します。

途中から民家もほとんどない山の中になりますが、ひたすら南へ。

飯持神社から直線距離で4kmほど行ったところ(位置)で、右手の道に入ります。

そこから500mほど行くと神社前。

駐車場はありません。

神社概要

| 社名 | 越敷神社(おしきじんじゃ) | |

|---|---|---|

| 通称 | – | |

| 旧称 | 折敷神社 | |

| 住所 | 新潟県佐渡市猿八289 | |

| 祭神 | 埴安姫命 | 現祭神 |

埴安神 | 『宝暦寺社帳』 | |

彦火々出見尊 | 『神社明細帳』 | |

若狭比古神 | 『神社覈録』 | |

| 合祀 | 応神天皇 菅原道真朝臣 | |

| 社格等 | 式内社 佐渡国雑太郡 越敷神社 旧村社 | |

| 札所等 | – | |

| 御朱印 | 不明 | |

| 御朱印帳 | – | |

| 駐車場 | なし | |

| 公式Webサイト | – | |

| 備考 | 旧地は三宮村字荒屋(現・佐渡市三宮荒屋)の小字大社(現在三宮神社が鎮座している地とも) | |

参考文献

- 「猿八村」, 『日本歴史地名大系』(データベース「JapanKnowledge」)

- 「越敷神社」, 神社本庁教学研究所研究室編『平成「祭」データ(CD-ROM)』全国神社祭祀祭礼総合調査本庁委員会, 1995

- 式内社研究会編『式内社調査報告 第十七巻 北陸道3』皇學館大学出版部, 1987

- 新潟県神職会佐渡支部編『佐渡神社誌』新潟県神職会佐渡支部, 1926(国会図書館デジタルコレクション 64コマ)