大目神社。

佐渡市吉岡、佐渡歴史伝説館から南600m強の場所に鎮座。

式内社 大目神社に比定される神社で、佐渡国二宮とされる神社。

境内

社頭

社号標

鳥居

手水鉢

参道を振り返れば真野湾が望めます

当社後ろの低い山地が神体山である大目林だそうなのですが、写真がありません…

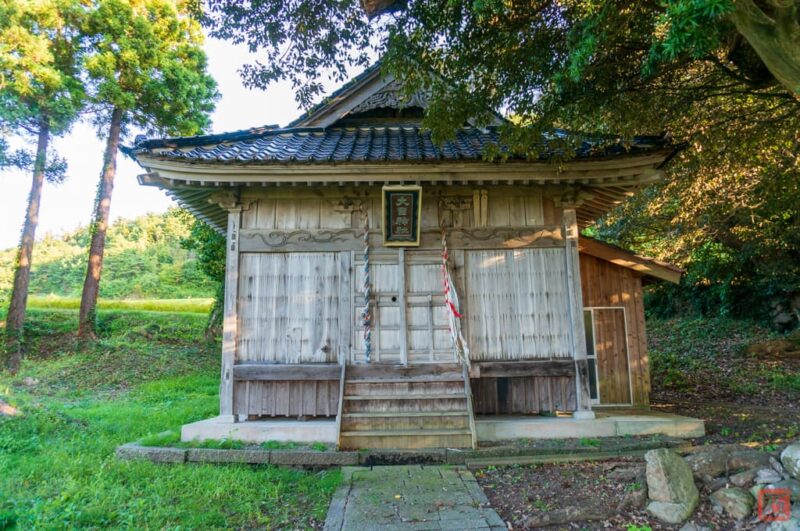

社殿

拝殿

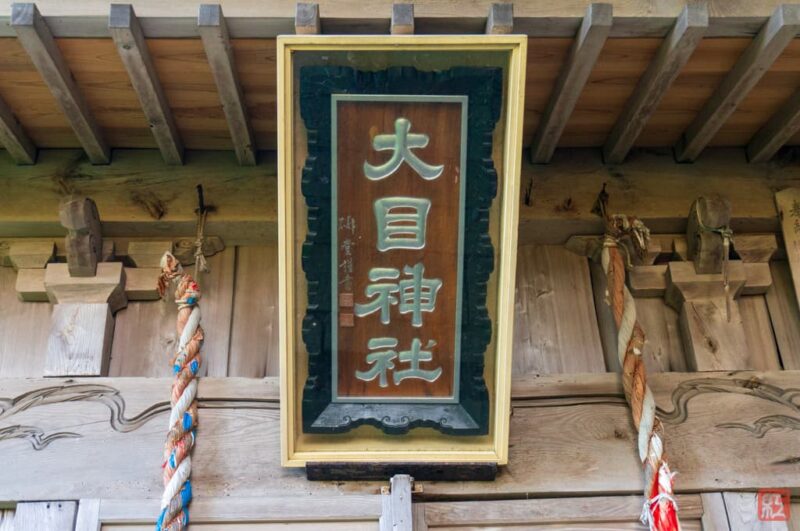

扁額

本殿覆屋

由緒

大目神社

延喜式内社、佐渡国九社の一つ二の宮ともいう。祭神は大宮売神(オオミヤメノカミ)とされている。和名抄にみえる「大目郷」の神であろう。背後の大目林は神体山である。

「佐渡志」に「徳治二年(一三〇七)七月、吉岡地頭本間遠江守この社を修理せし時の棟札は今も残れり」とある。

創建時期は不詳。

延喜式神名帳にみえる「佐渡国雑太郡 大目神社」に比定され、また佐渡国二宮ともいわれています。

かつては別の場所に鎮座していたという説があります。

一つは、椿尾村(現・佐渡市椿尾)。

『神社明細帳』に、「当初羽茂郡椿尾村にありしを、徳治2年7月、地頭本間遠江守(吉岡地頭)守神として大目林に移す」とあります。

椿尾には、大目神社旧地と伝わる場所があるそうですが、詳細不明。

『式内社調査報告』は「伝承地の一偶に経塚があったとみえ、一つの石に一字ずつの梵字を書いたものが出土、現在はその地点に埋めてある」と場所がわかっているような書き方をしています。

延喜式神名帳では大目神社は羽茂郡鎮座となっていますが、現在地の吉岡は江戸時代には雑太郡で、椿尾は羽茂郡。

ただし『佐渡志』は「此地昔ハ羽茂郡ニ屬シテ大目郷小河内村トイヘル一村ナリシカ明曆中雜太郡ニ入」として、現鎮座地も明暦以前は羽茂郡だったとします。

もう一つは、小川内川に架かる宮脇橋(現社地の南西約400m)の左岸段丘上平坦地。

『真野村誌』に「大永年間(1521~27)洪水ありて、小河内の大目神社、真楽寺も小河内川の畔にありしが災害に遭ひて今の地に移れり」とあります。

洪水は文禄2、3年(1593、94)のものとも。

徳治2年(1307)吉岡地頭本間遠江守による社殿修理時の棟札が今も残ると『佐渡志』等にありますが、『式内社調査報告』には「現在見えず」とあり、現存するのか不明。

往古の社地は広大だったといいますが、天正(1573~92)上杉氏によって悉く削られ衰退したとされます。

明治6年(1873)村社列格。

御朱印

御朱印はあります。

総社神社にて拝受可。

アクセス

奥まった位置にあり、少々わかりづらいです。

旧佐和田町方面から国道350号を南下してきて、真野御陵入口交差点(位置)で左折、県道65号を進みます。途中、真野御陵や佐渡歴史伝説館への案内がありますが、そちらへは行かず65号を直進。

真野御陵入口交差点から1kmほど行くと、「ここは小川内です」と案内が立っている交差点(位置)があるので、そこを左折します。

300mほど先の分岐(位置)を右へ(ここから狭い)。

すぐに二又の分岐があるので、左手に。後はそのまま道なりで神社前です。

記憶が曖昧ですが、境内に駐車可能だったと思います。表参道は階段なので、社殿脇まで車道を上ったあたりだったはず。

神社概要

| 社名 | 大目神社(おおめじんじゃ) | |

|---|---|---|

| 通称 | – | |

| 旧称 | – | |

| 住所 | 新潟県佐渡市吉岡1284 | |

| 祭神 | 大宮売命 | 『佐渡国寺社境内案内帳』 『佐渡志』 |

大己貴命 | 『神社明細帳』 | |

物部大目連 | 『神名帳考証』 | |

| 社格等 | 式内社 佐渡国雑太郡 大目神社 佐渡国二宮 旧村社 | |

| 札所等 | – | |

| 御朱印 | あり | |

| 御朱印帳 | – | |

| 駐車場 | あり | |

| 公式Webサイト | – | |

| 備考 | 旧地は椿尾村(現・佐渡市椿尾)説、小川内川に架かる宮脇橋(現社地の南西約400m)の左岸段丘上平坦地説の2説あり | |

参考文献

- 「大目神社」, 『日本歴史地名大系』(データベース「JapanKnowledge」)

- 「大目神社」, 神社本庁教学研究所研究室編『平成「祭」データ(CD-ROM)』全国神社祭祀祭礼総合調査本庁委員会, 1995

- 式内社研究会編『式内社調査報告 第十七巻 北陸道3』皇學館大学出版部, 1987

- 新潟県神職会佐渡支部編『佐渡神社誌』新潟県神職会佐渡支部, 1926(国会図書館デジタルコレクション 73-74コマ)