熱串彦神社。

佐渡空港の北1kmほどの場所に鎮座。

式内社 阿都久志比古神社に比定される神社。

境内

表参道

狛犬

車道は鳥居を避けて境内を通っています

鳥居

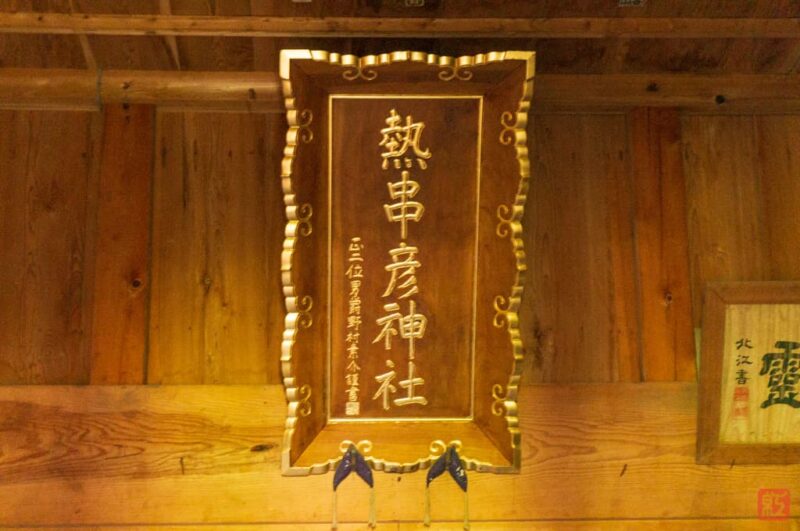

扁額

社号標

手水鉢

裏参道

社殿

拝殿

拝殿内部の扁額

屋根のここ(なんと呼ぶのかわからない)の模様が神社だとあまり見ない柄で気になりました(佐渡の神社では他にもいくつかありました)

本殿覆屋

屋根は茅葺?

境内社

境内社

稲荷社・熊野社・金刀比羅社があるそうなのですが、こちらに合祀されているのかしら。

燈籠か石碑か…

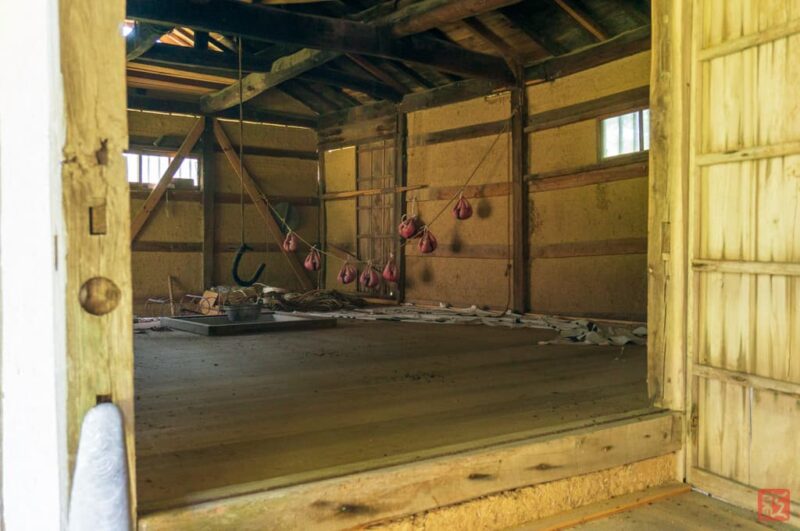

能舞台

能舞台

能舞台と橋掛かりで繋がっている鏡の間(のはず)の内部

囲炉裏がありました。外観は撮っていません。能舞台に詳しくないので、社務所か何かと思ってしまい…

佐渡では数少ない明治期以前に建築された能舞台で、脇正面を神社拝殿に向けた配置が特徴的です。

舞台は入母屋造妻入茅葺で、本舞台と後座からなり、正面の鏡板にあたる部分は引き戸となっており、松の絵は描かれていません。地謡座は仮設式のためか舞台に付属していませんが、常設の鏡の間があり、橋掛りとつながっています。

演能は昭和戦後に中断されましたが、平成24年(2012)に舞台が改修され、その落成記念として神楽が奉納されました。

由緒

社伝によれば創建は貞観年間(859~877)。

当初は長江川上流の川崎という地にあったとされます。

『日本歴史地名大系』では川崎の場所を「長江川一の関の北側山地」としています。

また、『河崎村史料編年志』には「旧社地は長江川の上流川崎という所であったと古書に見るけれども、そうした地名の場所は不明で、土地の古老は今殿林とよんでいるところが旧社地だといっている」とあります。

川崎にせよ殿林にせよ、場所を明示する資料がなく、また現地でも確認取れなかったため位置は不明。

ただ、川崎については現在の佐渡市河崎に鎮座する水尾神社(位置)とする説もあるようです。

延喜式神名帳にみえる「佐渡国賀茂郡 阿都久志比古神社」は当社に比定されています。

承久の頃(1219~22)焼失、宝物や古文書が失われたといいます。

現地への遷座時期は不明ですが、『佐渡神社誌』に、「宝暦帳(おそらく佐渡国寺社帳を指す)に天和2年社建立(中略)現地に遷座せるをいへるものの如し」とあり、天和2年(1682)遷座が考えられるようです。

正徳4年(1714)再建。

明治初年、金北山に鎮座し、国里宮と称していた神社(祭神:金山彦命)を合祀…と『神社名鑑』にあるのですが、『佐渡神社誌』や『日本歴史地名大系』には明治5年、上横山村上野にあった金北山神社(祭神:金山彦命)を合祀とあり、いずれが正しいのか不明。

『明治神社誌料』には「合祀金山彦命はもと金北山に在り、里宮と称して当村及上横山村の共祀社なりしが、明治五年当社に合祀す」。

よくわからないのですが、金北山山頂には現在も金北山神社が鎮座しています。上横山村にこの神社の里宮があって、明治5年にそれが当社に合祀されたということでしょうか。

明治6年郷社列格、昭和5年県社に昇格。

『佐渡神社誌』においては、「郷社熱串神社」という項目名で記載されています。項目名以外は熱串彦神社と表記されているので脱字のようにも思われますが、『式内社調査報告』にも「現在は熱串神社と称している」とあります。大正から昭和末までは熱串神社だったのでしょうか。

祭神は阿田都久志尼命(あたつくしねのみこと)。

櫛御方命、天日方奇日方命の名もある神で、賀茂氏の遠祖とされます。

ただし『特選神名牒』では、阿都久志比古命が正しいとしています。

御朱印

御朱印はあります。

が、私の参拝時(2015年夏)は宮司さんが入院されているとのことで、頂くことができませんでした。

現在頂けるかどうかは、不明。

アクセス

両津港の北から国道350号を西へ3km弱行くと神社付近です。

境内は350号脇の田んぼの中に浮島のようにあります。

神社の周りは車がどうにか一台通れる程度の畦道しかないので、車を乗り入れるのはおすすめしません。境内に車を停められなくもないけれど、あまり広くはないのでやはりおすすめしません。

こんな道

中央に見えるのが鎮守の森。

どこか離れた場所に車を停めていくのが無難と思いますが、国道沿いはそれなりに交通量もありますし、停められそうな場所も見当たりませんでした。

神社の北にある道(道沿いに観音寺というお寺がある道)のどこかに停めるのが危なくないかと。

神社概要

| 社名 | 熱串彦神社(あつくしひこじんじゃ) | |

|---|---|---|

| 通称 | – | |

| 旧称 | 水の尾明神 | |

| 住所 | 新潟県佐渡市長江854 | |

| 祭神 | 阿田都久志尼命 | 『佐渡神社誌』 |

阿都久志比古命 | 『特選神名牒』 | |

| 配祀 | 金山彦命 | |

| 社格等 | 式内社 佐渡国賀茂郡 阿都久志比古神社 旧県社 | |

| 札所等 | – | |

| 御朱印 | あり(2017年現在拝受可否不明) | |

| 御朱印帳 | – | |

| 駐車場 | 不明(境内駐車可) | |

| 公式Webサイト | – | |

| 備考 | 旧地は長江川上流の川崎、あるいは殿林(現・水尾神社の地か?) | |

参考文献

- 「熱串彦神社」, 『日本歴史地名大系』(データベース「JapanKnowledge」)

- 「熱串彦神社」, 神社本庁教学研究所研究室編『平成「祭」データ(CD-ROM)』全国神社祭祀祭礼総合調査本庁委員会, 1995

- 式内社研究会編『式内社調査報告 第十七巻 北陸道3』皇學館大学出版部, 1987

- 新潟県神職会佐渡支部編『佐渡神社誌』新潟県神職会佐渡支部, 1926(国会図書館デジタルコレクション 42-43コマ)

- 明治神社誌料編纂所編『府県郷社明治神社誌料 上巻』明治神社誌料編纂所, 1912(国会図書館デジタルコレクション 466コマ)