大幡神社。

佐渡の北部、大倉に鎮座。

式内社 大幡神社に比定される神社。

境内

御神橋

参道の秋葉山碑

境内入口石段

狛犬

社号標

鳥居

境内から海を望む

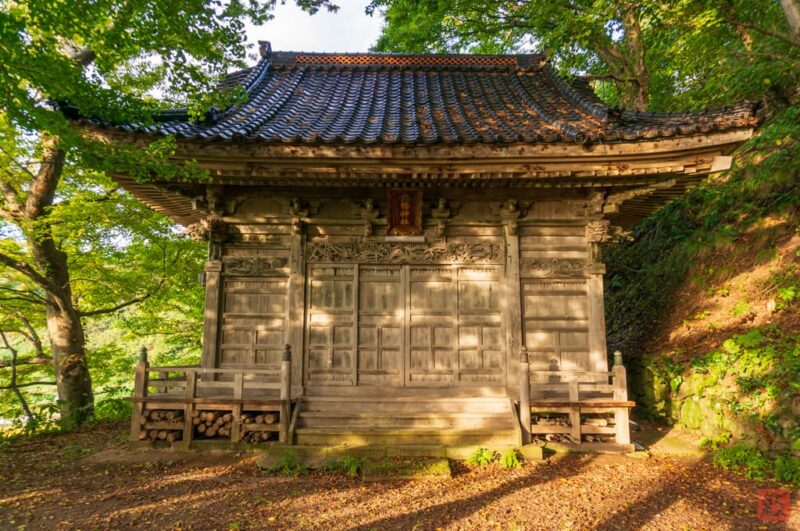

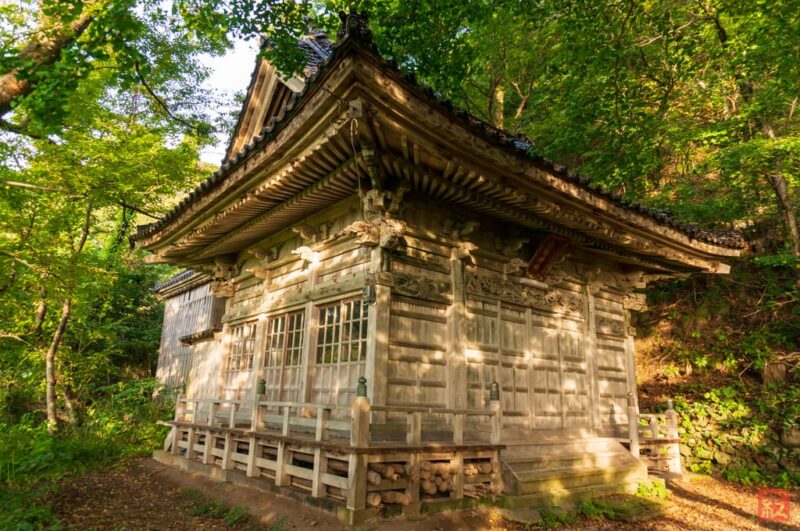

社殿

拝殿

扁額

木鼻

本殿覆屋

由緒

創建は『元禄寺社帳』によれば貞観3年(861)。

一説に延喜元年(901)とも。

『式内社調査報告』では、三代実録 元慶7年(883)2月2日条に「授二佐渡國正六位上大幡神従五位下一」とある、としており、『神社覈録』も左記記述を引き、「大幡は於保波と訓べし」としています。

ただ、増補六国史や国史大系の三代実録では該当条の神名は「大幡神」ではなく「大庭神」となっています。大庭神を国史見在社とする資料もありました。「大幡神」としている三代実録の写本・校訂本は見つけられていません。

延喜式神名帳にみえる「佐渡国賀茂郡 大幡神社」に比定されています。

安政五年(1858)記述とされる由緒書に、平家の落人木戸豊左エ門が若狭から船で逃れ、当地沖を通った時、船玉神に導かれ上陸、宮守となったとあります(『式内社調査報告』は上陸の理由を白旗が立っていたためとする)。

なお、後に神職は山伏の菊池三太夫家に変わったといいます(上記由緒も菊池三太夫家蔵)。

明治6年に県社兼郷社に列格(『明治神社誌料』による。2つの社格を兼ねるというのもあるのでしょうか…)。

かつて社地は現地より4~50m離れた村はずれの低地にあったという伝えもあります。

『佐渡国誌』は「ハラフト」なる地を鎮座地として載せており、これは村の記録にもあるそうなので、村はずれの低地=ハラフトではないかと思われますが、その詳細な場所は不明。

また、元は吉井の青龍寺村(現佐渡市旭)に鎮座しており、後現在地に遷座したという伝承もあるようです。

現在の祭神は大股主命。

大股主命は、開化天皇の第三皇子である彦坐王の長子、大俣王のことだとされます。

別の説に、大股主命を、天御中主尊の裔である彦久良為命の子、大若子命だとする物もあります。

大若子命は垂仁天皇の時代に北狄を平らげたる功により大幡主命と改名したといいます。また、伊勢神宮の初代大神主で、度会氏の祖先神とされます。

ただし、『特選神名牒』では、これは大幡主命が越国征討を行ったことや、神名と社号が似ていることによるもので、必ずしも大幡神=大幡主命とは定めがたいとしています。

『佐渡神社誌』によれば、大股主の股は服の誤写とも。

この大股主命が当地で戦死したため、その場の石と砂を納め御神体にしたという伝承があります。

御朱印

御朱印の有無は不明。

アクセス

相川の方からであれば、県道45号をひたすら北東へ。

両津の方からであれば、県道81号でドンデン山を越えるか、国道350号→県道45号→県道31号→県道45号という形で佐和田、相川を経由するか。

場所が非常にわかりづらいです。

佐渡市大倉の大倉バス停の少し南、県道45号にかかる橋(堂の川橋)があります。

橋の袂(南詰)から川沿いに山側(北東方向)へ伸びる道があるので、それを進みます(分岐位置)。

200mほど行くと、境内項に挙げた御神橋があります。橋を渡って奥まで行くと神社です。

駐車場はありません。

上述の堂の川橋から分岐する道は車で行くこともできますが、神社に至るまでの集落内も停められるような場所はないので、離れた場所に停めるしかないと思います(海沿いとか)。

神社概要

| 社名 | 大幡神社(おおはたじんじゃ) | |

|---|---|---|

| 通称 | – | |

| 旧称 | – | |

| 住所 | 新潟県佐渡市大倉12 | |

| 祭神 | 大股主命〔=大俣王〕 | 現祭神 『宝暦寺社帳』 |

大幡主命〔=大若子命〕 | 『佐渡志』 | |

| 社格等 | 式内社 佐渡国賀茂郡 大幡神社 日本三代実録 元慶七年二月二日己亥 大幡神 従五位下(出典の写本不詳) 旧県社 | |

| 札所等 | – | |

| 御朱印 | 不明 | |

| 御朱印帳 | – | |

| 駐車場 | なし | |

| 公式Webサイト | – | |

| 備考 | 旧地は4~50m離れた村はずれの低地、あるいは吉井の青龍寺村(現佐渡市旭) | |

参考文献

- 「大幡神社」, 『日本歴史地名大系』(データベース「JapanKnowledge」)

- 「大幡神社」, 神社本庁教学研究所研究室編『平成「祭」データ(CD-ROM)』全国神社祭祀祭礼総合調査本庁委員会, 1995

- 式内社研究会編『式内社調査報告 第十七巻 北陸道3』皇學館大学出版部, 1987

- 新潟県神職会佐渡支部編『佐渡神社誌』新潟県神職会佐渡支部, 1926(国会図書館デジタルコレクション 136-137コマ)

- 明治神社誌料編纂所編『府県郷社明治神社誌料 上巻』明治神社誌料編纂所, 1912(国会図書館デジタルコレクション 443-444コマ)