大麻比古神社。

鳴門市大麻町板東広塚に鎮座。

阿波国一宮とされる神社の一社で、式内名神大社 大麻比古神社に比定される神社。

旧国幣中社で、現在は神社本庁の別表神社。

境内

大鳥居

大鳥居手前の社号標。右奥に見えるのは境内社、天神社の鳥居。

天神社境内には式内社 鹿江比賣神社の論社、野神社があります。

大鳥居奥の狛犬

大鳥居正面、御旅所

参道

祓川橋

橋手前の社号標

二の鳥居

この辺りまでは車で来ることが可能。

鳥居の先に狛犬

御神木の楠

参道のど真ん中。樹齢約1000年、幹回り8.3m、樹高22mで、鳴門市指定の天然記念物。

御神木の先に注連柱

社殿手前の囲われた狛犬

社殿

拝殿

本殿

現在の祝詞殿、内拝殿、外拝殿は、明治維新100年の記念事業として昭和45年に氏子崇敬者の寄進によって造営されたものなのだそうです。

境内社等

社殿裏

豊受社

山神社

中宮社

境内には猿が出るみたいですね。他にまむし注意の看板もありました。夏はご注意。

メガネ橋~奥宮遥拝所~ドイツ橋

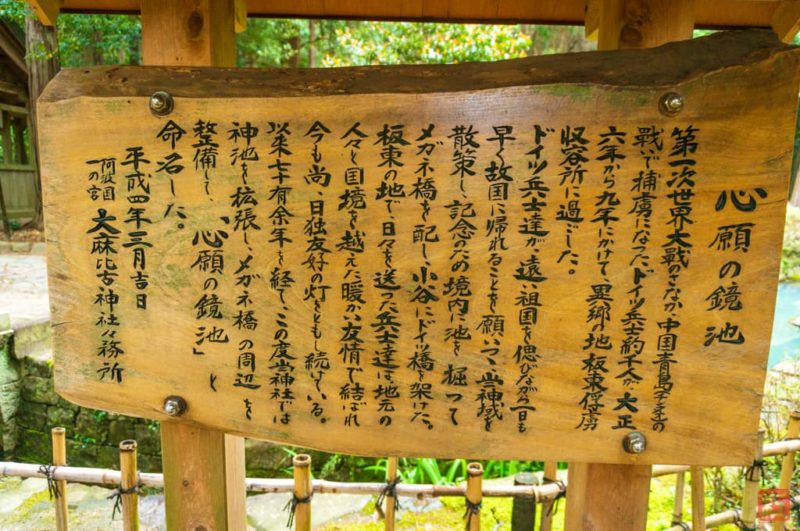

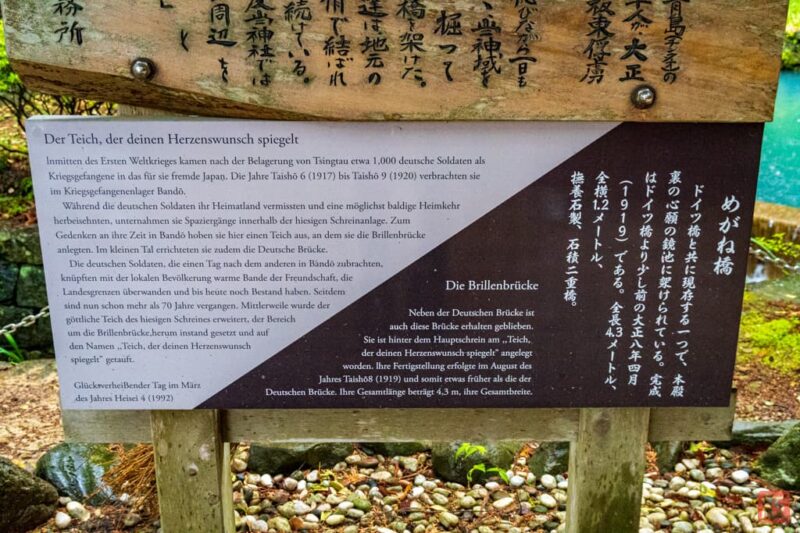

心願の鏡池とメガネ橋

第一次世界大戦の際に捕虜として板東俘虜収容所に収監されたドイツ人達が作った池と橋。後述のドイツ橋とは違い、この橋は今も渡ることができます。

第一次世界大戦のさなか、中国青島(チンタオ)の戦いで捕虜になったドイツ兵士約千人が大正六年から九年にかけて、異郷の地板東俘虜収容所に過ごした。

ドイツ兵士達が、遠い祖国を偲びながら一日も早く故国に帰れることを願いつゝ、当神域を散策し、記念のため境内に池を掘ってメガネ橋を配し、小谷にドイツ橋を架けた。板東の地で、日々を送った兵士たちは、地元の人々と国境を越えた暖かい友情で結ばれ今も尚、日独友好の灯をともし続けている。

以来七十有余年を経て、この度当神社では神池を拡張し、メガネ橋の周辺を整備して、「心願の鏡池」と命名した。

ドイツ橋と共に現存する一つで、本殿裏の心願の鏡池に架けられている。完成はドイツ橋より少し前の大正八年四月(1919)である。全長4.3メートル、全横1.2メートル、撫養石製、石積二重橋。

奥宮遥拝所

奥宮の峯神社(弥山神社)は当社後方の大麻山山頂に鎮座します。境内から1~1.5時間ほどで登れます。

丸山神社、丸山稲荷社方面の鳥居

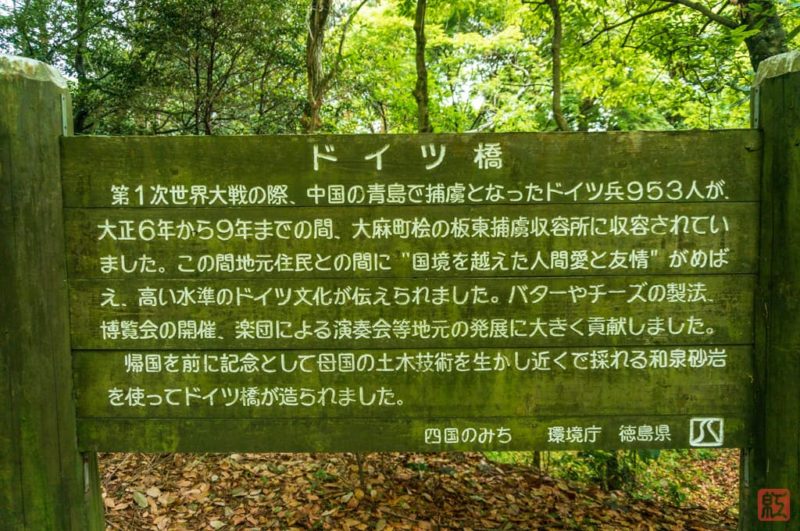

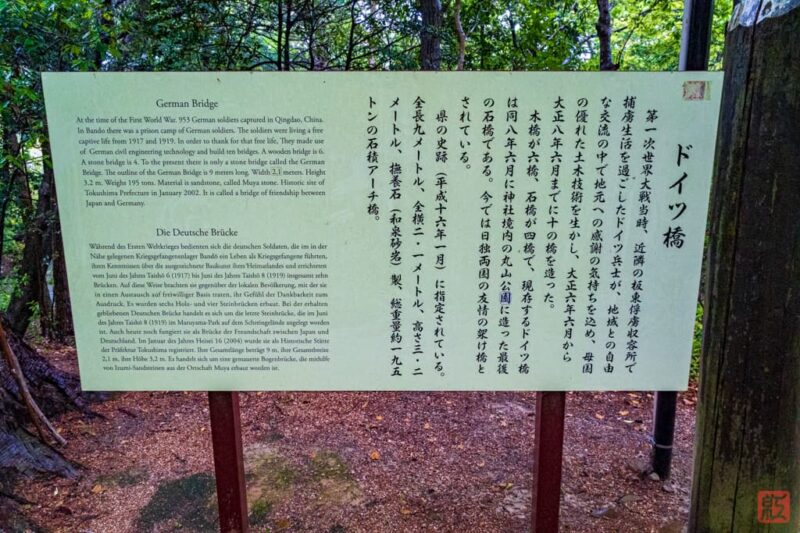

ドイツ橋

メガネ橋と同じく、ドイツ人捕虜が作った石橋。徳島県の文化財史跡。一枚目の通り渡ることはできない(保存のため)ので、左側にある通路から迂回します。二枚目は迂回路上から撮ったドイツ橋。

手前に橋の名を刻んだ石柱が立っています

左側は獨逸橋、右はどい津橋?

第1次世界大戦の際、中国の青島で捕虜となったドイツ兵953人が、大正6年から9年までの間、大麻町桧の板東捕虜収容所に収容されていました。この間地元住民との間に”国境を越えた人間愛と友情”がめばえ、高い水準のドイツ文化が伝えられました。バターやチーズの製法、博覧会の開催、楽団による演奏会等地元の発展に大きく貢献しました。

帰国を前に記念として母国の土木技術を生かし近くで採れる和泉砂岩を使ってドイツ橋が造られました。

第一次世界大戦当時、近隣の板東俘虜収容所で捕虜生活を過ごしたドイツ兵士が、地域との自由な交流の中で地元への感謝の気持ちを込め、母国の優れた土木技術を生かし、大正六年六月から大正八年六月までに十の橋を造った。

木橋が六橋、石橋が四橋で、現存するドイツ橋は同八年六月に神社境内の丸山公園に造った最後の石橋である。今では日独両国の友情の架け橋とされている。

県の史跡(平成十六年一月)に指定されている。全長九メートル、全横二・一メートル、高さ三・二メートル、撫養石(和泉砂岩)製、総重量約一九五トンの石積アーチ橋。

ドイツ橋の奥

ドイツ橋の先に、丸山八大龍王神社

丸山神社と稲荷社への階段

階段上、左右に稲荷社と丸山神社。

丸山稲荷社

丸山神社鳥居

丸山神社狛犬

丸山神社

社務所裏~第一駐車場側

社務所裏手、水神社

第一駐車場への橋

渡った先に、西宮神社

第一駐車場から境内へ入る道の注連柱

大鳥居からドイツ橋、丸山神社まで歩くとそこそこ時間がかかります。

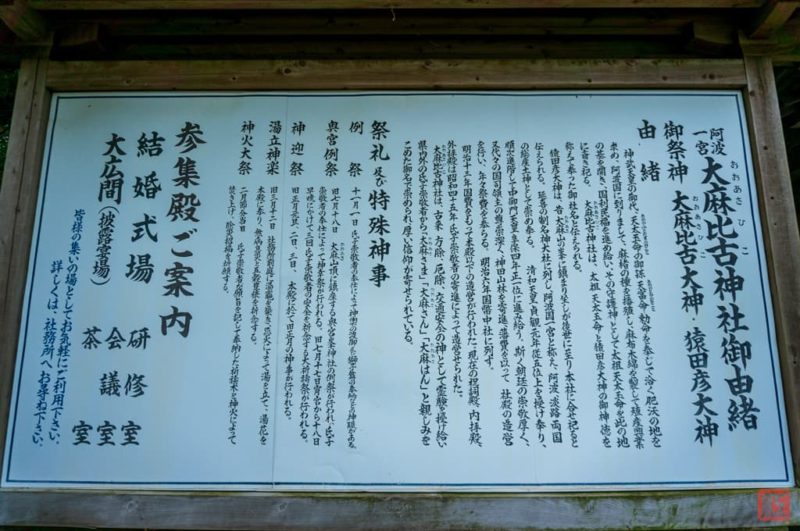

由緒

御祭神 大麻比古大神・猿田彦大神

由緒

神武天皇の御代、天太玉命の御孫天富命勅命を奉じて洽く肥沃の地を求め、阿波国に至りまして、麻楮の種を播殖し、麻布木綿を製して殖産興業の基を開き、国利民福を進め給い、その守護神として太祖天太玉命を此の地に斎き祀る。大麻比古神社は、太祖天太玉命と猿田彦大神の御神徳を称えて奉った御社名と伝えられる。

猿田彦大神は、昔大麻山の峯に鎮まり坐しが後世に至り本社に合せ祀ると伝えられる。延喜の制名神大社に列し、阿波国一宮と称え、阿波、淡路両国の総産土神として崇め奉る。清和天皇貞観元年従五位上を授け奉り、順次進階して中御門天皇享保四年正一位に進み給う。斯く朝廷の崇敬厚く、又代々の国司領主の尊崇深く、神田山林を寄進、藩費を以って社殿の造営を行い、年々祭費を奉らる。明治六年国幣中社に列す。

明治十三年国費をもって本殿以下の造営が行われた。現在の祝詞殿、内拝殿、外拝殿は昭和四十五年氏子崇敬者の寄進によって造営せられた。

大麻比古神社は、古来方除、厄除、交通安全の神として霊験を授け給い県内外の氏子崇敬者から「大麻さま」「大麻さん」「大麻はん」と親しみをこめた御名で崇められ、厚い信仰が寄せられている。

祭礼及び特殊神事

| 例祭 | 十一月一日 氏子崇敬者の奉仕によって神輿の渡御及び獅子舞の奉納などの神賑がある。 |

| 奥宮例祭 | 旧七月十八日 大麻山頂に鎮座する奥宮峯神社の例祭が行われ、氏子崇敬者の奉仕によって神幸祭が行われる。旧七月十七日宵宮から十八日早暁にかけて三回氏子崇敬者の安全を祈念する大祈祷祭が行われる。 |

| 神迎祭 | 旧正月元旦、二日、三日、本殿於て旧正月の神事が行われる。 |

| 湯立神楽 | 旧三月十二日 社務所前庭に湯竃を築き、忌火によって湯を立て、湯花を本殿に奉り、無病息災と五穀豊穣を祈念する。 |

| 神火大祭 | 二月節分当日 氏子崇敬者が願旨を記して奉納した祈祷木を神火によって焚き上げ、除災招福を祈願する。 |

阿波淡路両国の総産土神として崇められてきた古社。

社伝によると創建は神武天皇の御代。天太玉命の孫である天富命が勅命を奉じ、肥沃の地を求め阿波に到達。麻・楮を栽培し麻布木綿を作り、殖産興業・国利民福を進め、守護神として太祖天太玉命を祭ったのが始まりとされます。

当地を支配した粟凡直(粟国造)により崇敬されたと考えられています。

三代実録 貞観元年(859)正月27日甲申条に「阿波国従五位下大麻比古神…従五位上」、貞観9年(867)4月23日壬辰条に「阿波国従五位上…大麻比古神…授正五位上」、元慶2年(878)4月14日己卯条に「授阿波国正五位上大麻比古神従四位下」、同7年(883)10月29日壬戌条「授阿波国従四位下大麻神従四位上」と昇叙の記録がみえます。

延喜式神名帳では「阿波国板野郡 大麻比古神社 名神大」とみえています。

『徳島県神社誌』によれば、その後享保4年(1719)正一位に昇叙されたとされます。

室町時代の『大日本一宮記』には当社が阿波国一宮と記され、現在もその認識が主流です。

しかし、往古は一宮神社(徳島市一宮町)、ひいてはその元宮とされる上一宮大粟神社(神山町神領)が一宮であったとする説も。

『中世諸国一宮制の基礎的研究』では、南北朝時代、細川氏の守護所に近く伝統的な社格を誇った当社が、敵対勢力の一宮氏が神主を世襲していた一宮神社に代わる阿波国一宮の地位を得たという見解が述べられています。

国司・領主の尊崇が深く、室町時代には細川・三好両氏、江戸時代には蜂須賀氏により、神田・山林の寄進、社殿の造営修築が行われ、祭費が奉られたといいます。藩主の参詣や代参もたびたびあったとのこと。

明治6年に国幣中社列格。

祭神は現在、大麻比古大神(=天太玉命)と猿田彦大神とされていますが、明治以前は猿田彦大神と天日鷲命とされていました。

室町時代の成立とされる『大日本国一宮記』が猿田彦神を祭神としており、卜部系の考えのようです。

『神名帳考証』は天富命(『日本の神々』は「伴信友が」としていますが土代の方ではなく出口延経の方だと思います)。また平田篤胤は(どの書でなのかが不明ですが『日本の神々』によれば)天日鷲命に比定。

『日本の神々』は神社側では忌部祖神に付会する努力を続けていたといいますが、当社神職の永井精古は著書『阿波国式社略考』で祭神を猿田彦神としています。

同じ阿波の国学者野口年長は永井説を批判し、安房国下立松原神社に伝わる忌部氏系図から、大麻比古命は天日鷲命の子で別名を津咋見命だとする説を提唱(『特選神名牒』もこの説寄り)。

その系図(安房国忌部家系)に「天日鷲命―大麻比古命(又名津咋見命)―千鹿江比売命」という系譜がみえます。『日本の神々』は津咋見命と千鹿江比売命について、以下のように論じています。

「ツクイミ」と「チカエヒメ」の神性は「津咋霊」と「近江」比売であり、津は船着場、江は海が陸地に入り込んだ所なので、いずれも港に関係した神名。板野郡の由来は潮野からの用字変換。

そしてかつての海が今よりも内陸に入り込んでいたこと、往古の郷、駅と大麻比古神社、鹿江比売神社の位置関係などの条件から、ツクイミの神は港の造営整備のために打たれた杙の神格化、チカエの比売神は郡家に近く吉野川後背湿地を利用した入江の守護神であると。

さらに、後に猿田彦神が祭神とされたのは、忌部氏の衰退とともに津咋見神が忘れられ、港・交通の神としての猿田彦神に習合されたのではないかとも。

御朱印

大麻比古神社にはオリジナルの御朱印帳があります。

紫色で、表は神紋の麻の葉をあしらっています。裏は無地。

一の宮御朱印帳も取り扱いあるようです。

もちろん、御朱印もあります。

いずれも社務所で拝受可。

アクセス

県道12号の霊山寺前の交差点(位置)を北に入り、山門左手から北に進みます。

大鳥居を潜ってしばらく進むと、二の鳥居の辺りに駐車場があります。

あるいは、道の駅第九の里から北に行くと、境内西側に大駐車場があります。その他に第2、3駐車場もあり、1000台まで駐車可能。さすが一宮。

駐車場の場所は神社公式サイトの境内案内図で確認できます(ただし二の鳥居の駐車場は載っていません)。

神社概要

| 社名 | 大麻比古神社(おおあさひこじんじゃ) | |

|---|---|---|

| 通称 | 大麻さん おわさはん | |

| 旧称 | – | |

| 住所 | 徳島県鳴門市大麻町板東広塚13 | |

| 祭神 | 大麻比古大神 猿田彦大神 | 現祭神 |

猿田彦大神 天日鷲命 | 明治以前の説 | |

天富命 | 『神名帳考証』 | |

| 社格等 | 式内社 阿波国板野郡 大麻比古神社 名神大 日本三代実録 貞観元年正月廿七日甲申 大麻比古神 従五位上 日本三代実録 貞観九年四月廿三日壬辰 大麻比古神 正五位上 日本三代実録 元慶二年四月十四日己卯 大麻比古神 従四位下 日本三代実録 元慶七年十一月甲子朔 大麻神 従四位上 阿波国一宮 旧国幣中社 別表神社 | |

| 札所等 | – | |

| 御朱印 | あり | |

| 御朱印帳 | あり(オリジナル/全国一宮) | |

| 駐車場 | あり(1000台収容) | |

| 公式Webサイト | http://www.ooasahikojinja.jp/ | |

| 備考 | 大麻山山頂に奥宮 | |

参考文献

- 「大麻比古神社」, 『日本歴史地名大系』(データベース「JapanKnowledge」)

- 「大麻比古神社」, 神社本庁教学研究所研究室編『平成「祭」データ(CD-ROM)』全国神社祭祀祭礼総合調査本庁委員会, 1995

- 『安房国忌部家系』和古書(国会図書館デジタルコレクション)

- 式内社研究会編『式内社調査報告 第二十三巻 南海道』皇學館大学出版部, 1987

- 谷川健一編『日本の神々 神社と聖地 第二巻 山陽・四国』白水社, 1984

- 徳島県神社庁教化委員会編『改訂 徳島県神社誌』徳島県神社庁, 2019

- 度会延経『神名帳考証』(佐伯有義編『神祇全書 第一輯』思文閣, 復刻版, 1971.所収)