益多嶺神社。

南相馬市小高区の北端、原町区との境目付近に鎮座。

甲子大国社の名で知られ、式内社 益多嶺神社に比定される神社。

境内

一の鳥居

扁額

甲子大国社は当社の通称。

社号標

二の鳥居(2022年現在は建て替えられている模様)

甲子大国社の碑

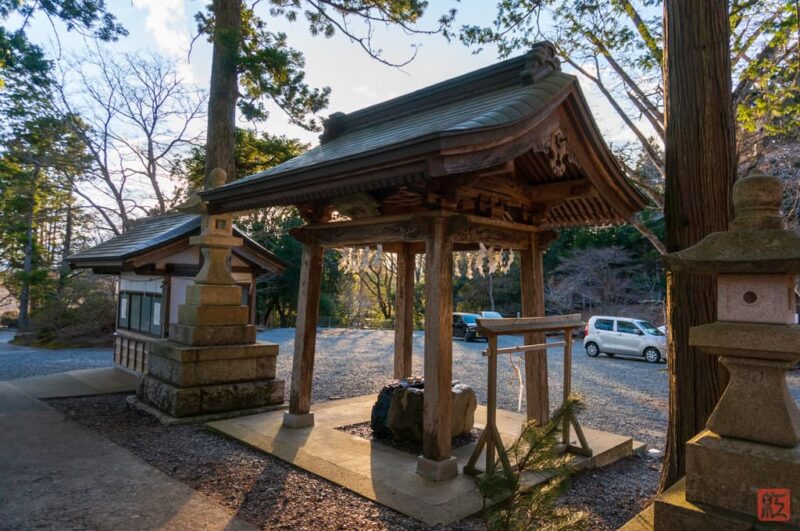

手水舎

参道の赤い橋

石のかえるさん

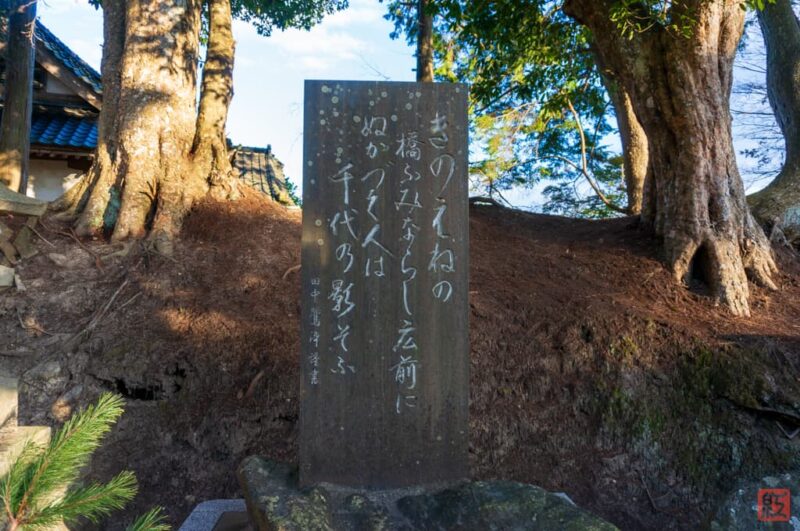

歌碑

三の鳥居と石段

狛犬

米俵?

社殿

拝殿

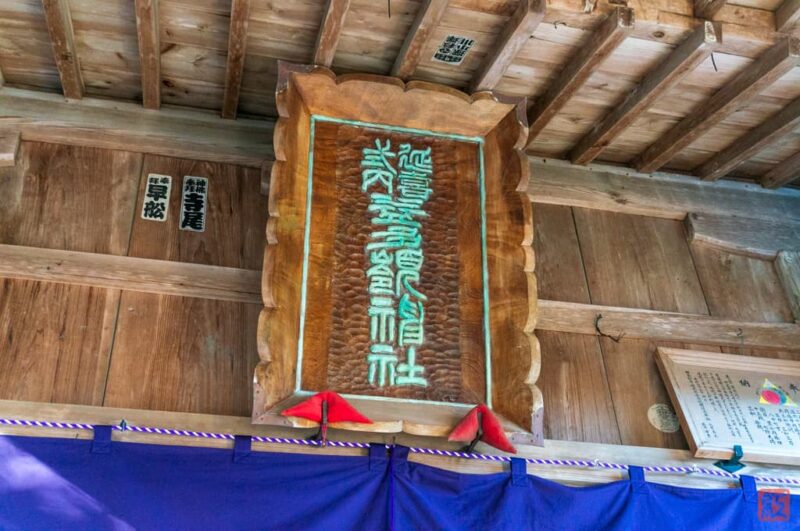

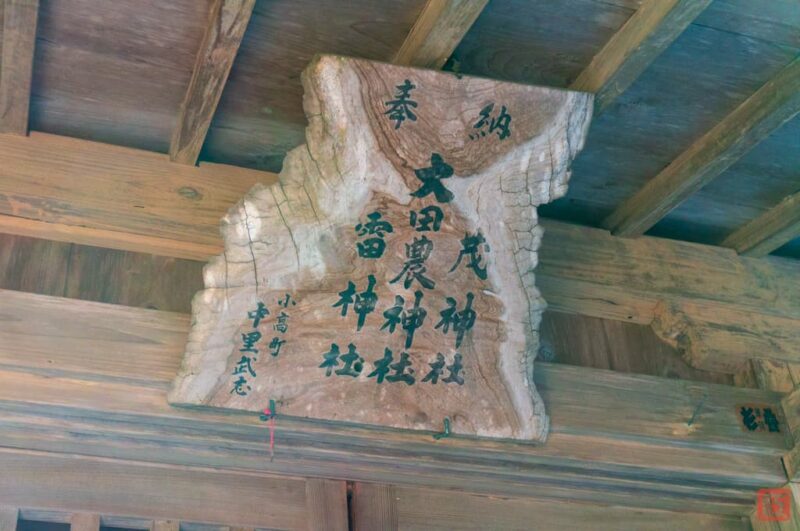

扁額

本殿

境内社等

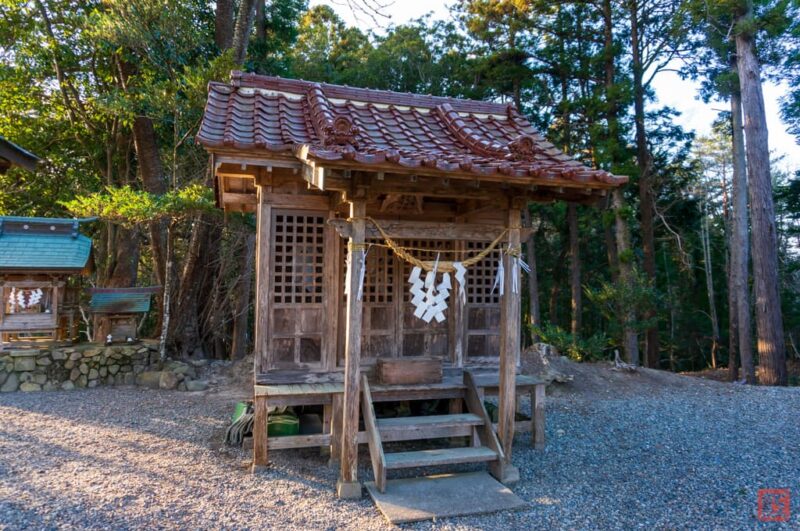

厳島神社

参道脇の池にあります。島宮十八社とする記述もネット上で見られました。

祖霊社

石段の左手。

社殿手前、大国さんの像

雨風宮

名称不明の境内社

太田農神社・茂神社・雷神社

天満宮(左)と日御碕神社(右)

枯木の根っこに大国さんと恵比寿さん?

社殿右後方は木が倒れたりして荒れているのですが、この写真の右側の辺りが道っぽくなっていたので、行ってみました(後で地図を見てわかったことですが、ちゃんと地図にも記載されている道でした)

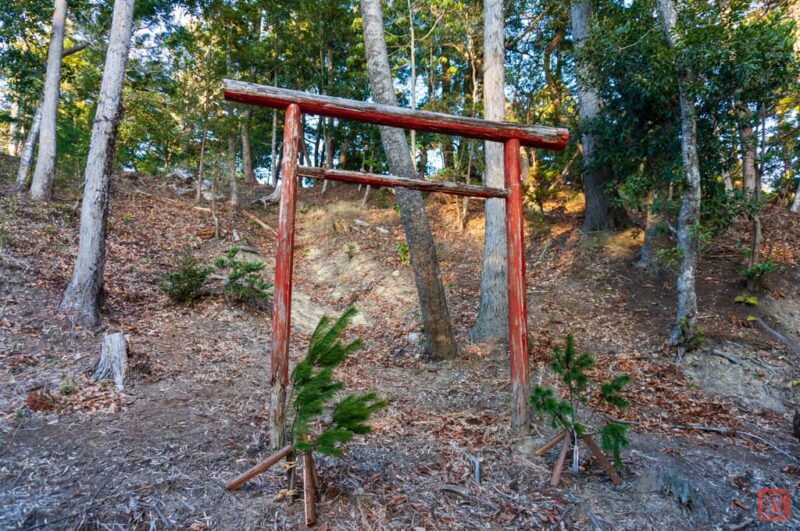

すると木の鳥居が

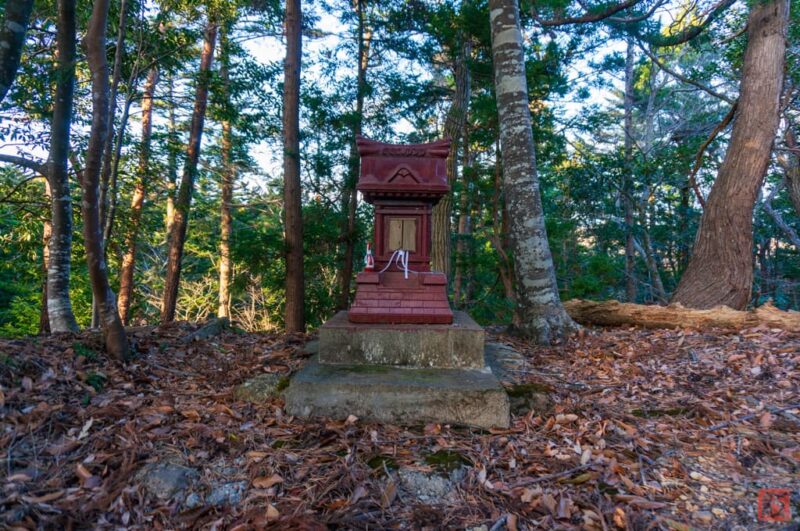

鳥居の先を上ったところに祠

由緒

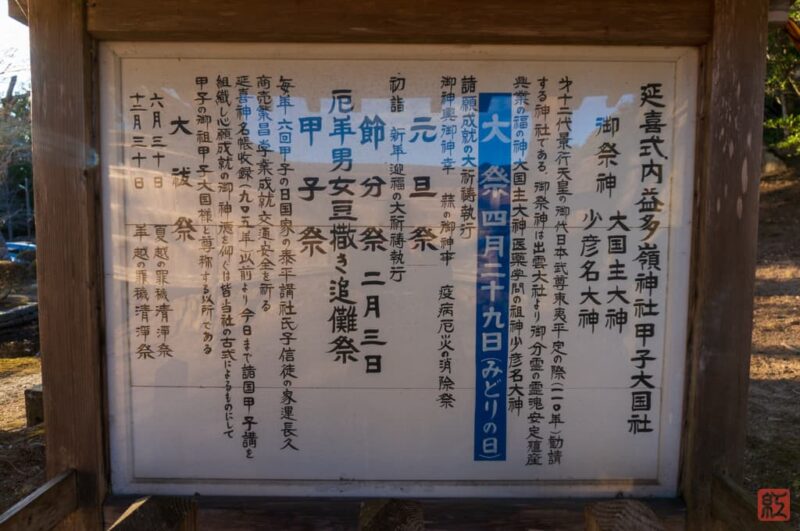

延喜式内益多嶺神社甲子大国社

御祭神 大国主大神

少彦名大神

㐧十二代景行天皇の御代日本武尊東夷平定の際(一一〇年)勧請する神社である。御祭神は出雲大社より御分霊の霊魂安定殖産興業の福の神大国主大神医薬学問の祖神少彦名大神

大祭四月二十九日(みどりの日)

諸願成就の大祈祷執行

御神輿御神幸 蒜の御神事 疫病厄災の消除祭

元旦祭

初詣 新年迎福の大祈祷執行

節分祭 二月三日

厄年男女豆撒き追儺祭

甲子祭

毎年六回甲子の日国家の泰平講社氏子信徒の家運長久商売繁盛学業成就交通安全を祈る

延喜式神名帳収録(九〇五年)以前より今日まで諸国甲子講を組織し心願成就の御神徳を仰ぐは皆当社の古式によるものにして甲子の御祖甲子大国様と尊称する以所である

大祓祭

六月三十日 夏越の罪穢清浄祭

十二月三十一日 年越の罪穢清浄祭

社伝によれば創建は景行天皇の御代、西暦110年。

出雲大社よりの勧請と言います。

かつては中郷北原(現南相馬市原町区北原)に鎮座しており、応永2年(1395)に現在の大井の地に遷座。

三郡(宇多・行方・双葉)の総社として相馬氏の崇信をうけたとされます。

この頃は大宮明神を称していました。

延喜式神名帳にみえる「陸奥国行方郡 益多嶺神社」は当社に比定されています。

文化12年(1815)に相馬益胤の命で行方8社の調査が行われた際は、益多嶺神社と冠嶺神社は不明とされました。

しかし、文政2年(1819)の再調査の際、大宮明神(当社)の祠官田代氏の主張が認められ、当社は益多嶺神社に擬定されました。

ただし、応永2年遷宮の根拠なしとか、何をもって三郡総社とするかが詳らかでないとかいった理由から、『奥相志』は当社の式内社比定を批判しています。

同書では、金谷村の奥に益田峯があり、そこに古くから山神祠があることから、これを考慮すべきだとしています。

『式内社調査報告』はこの山神祠について、八丈石山(位置)上の祠としています。

明治9年郷社列格。

現祭神は大国主命、少彦名命。

『原町市史』『特選神名牒』がこの説を採っています。

その他、大己貴命(『奥相志』)、大山祇命(『神社覈録』)、大宮大明神(『舊神祠記』)、大宮明神(『神祇志料』)といった説があります。

御朱印

御朱印はあります。

参道を右手に入った、社務所(ご自宅)で拝受可。

アクセス

常磐線小高駅の北北東1km強。徒歩なら25分ほどです。

車なら小高駅北東の国道6号沿いに甲子大国社参道の箱看板が建っていますので(位置)、そこから脇道に入ります。

そのまま道なりに進むと二の鳥居があり、鳥居左手の車道を上ると駐車場があります。

なお上記ルートだと一の鳥居をスルーしてしまいます。一の鳥居と社号標は、上記脇道に入ってすぐの左手への分岐の先にあります(位置)。

神社概要

| 社名 | 益多嶺神社(ますたみねじんじゃ) | |

|---|---|---|

| 通称 | 甲子大国社 | |

| 旧称 | 甲子祖大宮祠 大宮大明神 | |

| 住所 | 福島県南相馬市小高区大井字宮前144 | |

| 祭神 | 大国主命 少彦名命 | 現祭神 『原町市史』 『特選神名牒』 |

大己貴命 | 『奥相志』 | |

大山祇命 | 『神社覈録』 | |

大宮大明神 | 『舊神祠記』 | |

大宮明神 | 『神祇志料』 | |

| 社格等 | 式内社 陸奥国行方郡 益多嶺神社 旧郷社 | |

| 札所等 | – | |

| 御朱印 | あり | |

| 御朱印帳 | – | |

| 駐車場 | あり | |

| 公式Webサイト | – | |

| 備考 | かつては中郷北原(現南相馬市原町区)に鎮座 | |

参考文献

- 「大井村」, 『日本歴史地名大系』(データベース「JapanKnowledge」)

- 「鹿島御子神社」, 神社本庁教学研究所研究室編『平成「祭」データ(CD-ROM)』全国神社祭祀祭礼総合調査本庁委員会, 1995

- 式内社研究会編『式内社調査報告 第十四巻 東山道3』皇學館大学出版部, 1987

- 明治神社誌料編纂所編『府県郷社明治神社誌料 中巻』明治神社誌料編纂所, 1912(国会図書館デジタルコレクション 452コマ)