葛木男神社。

南国市との境目付近、高知市布師田に鎮座。

式内社 葛木男神社に比定される神社。

同じく式内社 葛木咩神社に比定される、葛木咩神社を合祀。

境内

社頭

鳥居

扁額

狛犬

二の鳥居

扁額

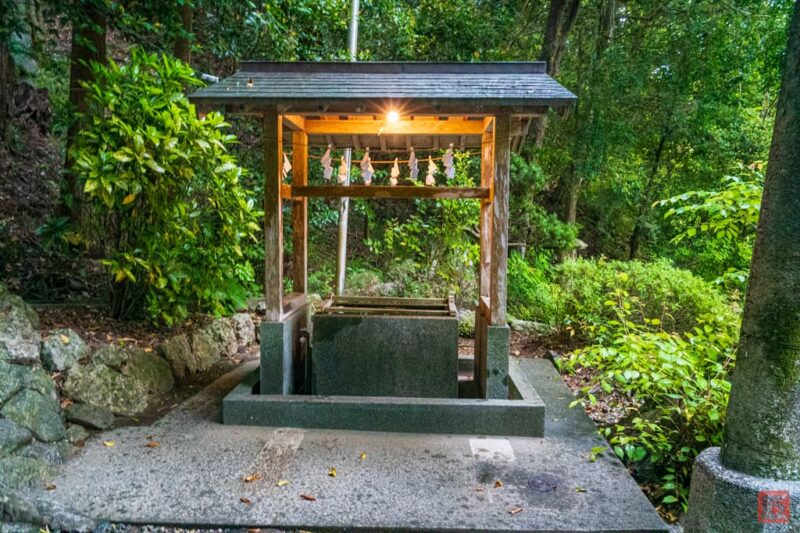

手水舎

社殿

拝殿

本殿

境内社等

御神水?

境内社?

御神木

参道の稲荷社

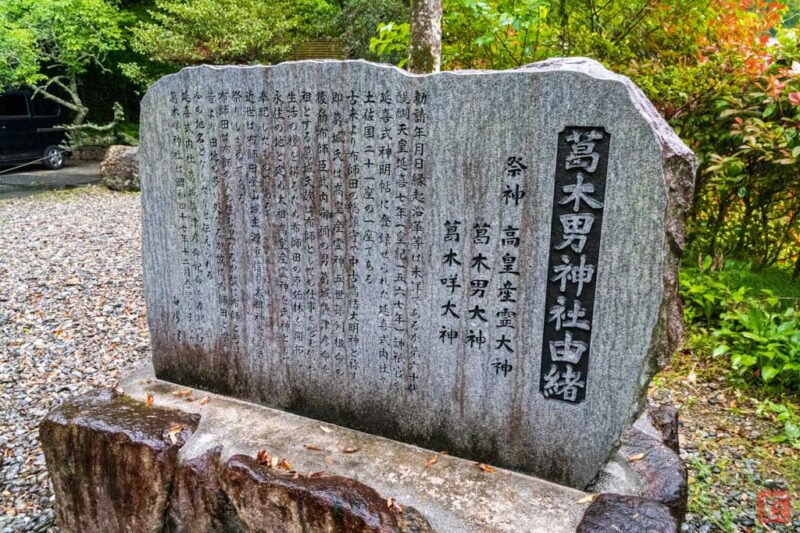

由緒

葛木男神社由緒

祭神 高皇産霊大神 葛木男大神 葛木咩大神

勧請年月日縁起沿革等は未詳であるが第六十代醍醐天皇延喜七年(皇紀一五六七年)神祇官の延喜式神明帖に登録せられた延喜式内社で土佐国二十一座の一座である

古来より布師田の総鎮守で中古高結大明神と称す即ち葛城氏は高皇産霊神五世孫剣根命の後裔布師臣武内宿禰の男葛城襲津彦命を祖とする葛城氏族は布師としての仕事を営む傍ら生活の糧を得るため布師田の原始林を開拓し永住の地と定め太祖高皇産霊神を氏神として奉祀したものである

近世は布師田金山城主源重信も太祖神を斎き祭りしものである

布師田は布師の人の住む里なるが故に布師と号け昔より田地の多い処なるが故に布師田と唱へ今の地名となりたりと伝えられる

延喜式内社葛城襲津彦命妃命を奉祀する葛木咩神社は昭和四十七年十二月合祀しました。

創建時期は不詳。

延喜式神名帳にみえる「式内社 土佐国土佐郡 葛木男神社」に比定されています。

また、やはり延喜式神名帳にみえる「式内社 土佐国土佐郡 葛木咩神社」に比定される葛木咩神社と同所に祀られていたという伝えがあります。場所は現在地の東南に当たる下附あたり。二社が分かれた時期は明確ではありません。

『式内社調査報告』によると「下附に葛木咩神社とともに祭られてあったのを、葛木咩神社は南に移り、当社は国分川増水のため参拝が不便であるとして現社地の方へ移したといふ」、「近世に国分川の付替え工事があり、下附の村が二分されたため、葛木男神社は移転し、明治の末現在の社殿が造営されたといふ」。

これではある程度古い時代に二社が分かれ、近世に川の工事で葛木男神社が現在地に再移転したのか、あるいは工事までは二社が下附に並立していたのかがわかりません。

ただ『土佐国式社考』に「高結社南田中有葛木社蓋此也」(高結社=葛木男神社、葛木社=葛木咩神社)とあるので、恐らく前者でしょう。

いずれにせよ現在地に鎮座したのはあまり古い時期ではないようです。

明治元年、高結大明神社から葛木男神社へと改称。

明治5年郷社列格。

昭和47年に葛木咩神社を合祀。

祭神については旧来の説は二説。

- 当社は葛木直と関係があり、その祖先神である高魂命=高結命(高皇産霊神)とする説。(同じく高皇産霊神を祖とする忌部氏を奉斎氏族とする説もあり)

- 布師臣が当地に居住し、祖神葛城襲津彦命を祀った説。(当地「布師田」の地名はここから起こったとする)

『式内社調査報告』では、高皇産霊神が独神であること等から葛城襲津彦命を有力と見ています。

現在の祭神は両説とも採用している様子。

さらに別の説として、土佐国風土記逸文にみえる天河命を葛木男神に比定し、祭神とする説があります。

これは『史学雑誌』第55巻第7号『土佐国風土記逸文の発見』にて紹介されている『吉田家蔵某書断簡「雅事問答」』にて言及されている土佐国風土記の内容に、「土左の郡家の内に社あり。神の名は天の河の命とせり。その南なる道を下れば社あり。神の名は浄川媛の命、天の河の命の女なり。その天の河の神は土左の大神の子とせり。」とあり、『雅事問答』が天河命=葛木男神としていることによります。

土左の大神=土佐神社(都佐坐神社)の御子神とも述べられていますが、神名は他の史料には見えず、詳細不明。

御朱印

ちょうど境内に宮司さんがいらしており、由緒書をいただくことができました。

また、拝殿より奥へは無断立入禁止との張り紙があったため、この時に許可を得て本殿脇まで立ち入っています。

なお御朱印はないとのことでした。

アクセス

布師田駅、土佐大津駅どちらかも徒歩2~30分ほど。

車だと国分川沿いに高知刑務所の南側を目標に。ただ駐車場はありません。

土佐神社から国道384号を通り高知刑務所北を回ってくることができますが道が狭いです。

また土佐一宮駅から県道249号沿いにくることもできますがやはり道が狭いです。

神社概要

| 社名 | 葛木男神社(かつらぎおじんじゃ) | |

|---|---|---|

| 別名 | 高結大明神宮 高魂大明神宮 高結社 | |

| 旧称 | – | |

| 住所 | 高知県高知市布師田1358 | |

| 祭神 | 高皇産霊神 葛城襲津彦神 葛城襲津妃神 | 現祭神 |

天河命(葛木男命) | 『土佐国風土記(逸文)』 | |

| 社格等 | 式内社 土佐国土佐郡 葛木男神社 式内社 土佐国土佐郡 葛木咩神社(合祀) 旧郷社 | |

| 札所等 | – | |

| 御朱印 | なし | |

| 駐車場 | なし | |

| 公式Webサイト | – | |

| 備考 | 東南の岡豊高校付近が合祀の葛木咩神社の旧地 | |

参考文献

- 「葛木男神社」, 『日本歴史地名大系』(データベース「JapanKnowledge」)

- 「葛木男神社」, 神社本庁教学研究所研究室編『平成「祭」データ(CD-ROM)』全国神社祭祀祭礼総合調査本庁委員会, 1995

- 教部省編『特選神名牒』磯部甲陽堂, 1925(国会図書館デジタルコレクション 440コマ)

- 式内社研究会編『式内社調査報告 第二十三巻 南海道』皇學館大学出版部, 1987

- 谷秦山『土佐国式社考』(佐伯有義編『神祇全書 第一輯』思文閣, 復刻版, 1971.所収)

- 明治神社誌料編纂所編『府県郷社明治神社誌料 下巻』明治神社誌料編纂所, 1912(国会図書館デジタルコレクション 429-430コマ)