鹿嶋神社。

新白河駅の東約4km。社地西を阿武隈川、北を東北本線が通る場所に鎮座。

式内社 白河神社の論社。

境内

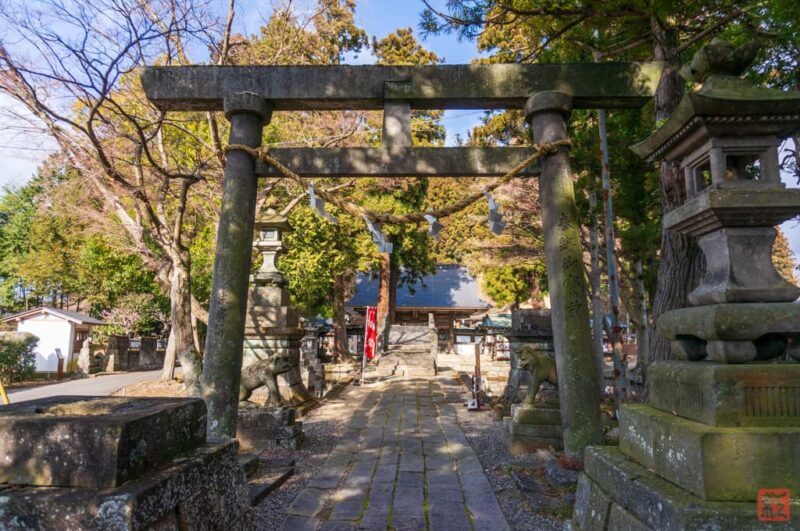

社頭

社号標

一の鳥居

扁額

「鹿島大神宮」とあります。当社は享保20年(1735)に藩及び京都吉田家から大神宮号を称することを許されたそう。由緒項にて後述の松平大和守奉納の扁額はこちらでしょうか。

狛犬その1

一の鳥居前。

狛犬その2

狛犬その3

台座がない。

狛犬その4

二の鳥居

狛犬その5

二の鳥居の後ろ。いかにもな感じのここまでの4対と打って変わって、彼らだけはユニークな造型。

太鼓橋

手水舎

随神門

随神門脇の月読尊の碑

境内案内

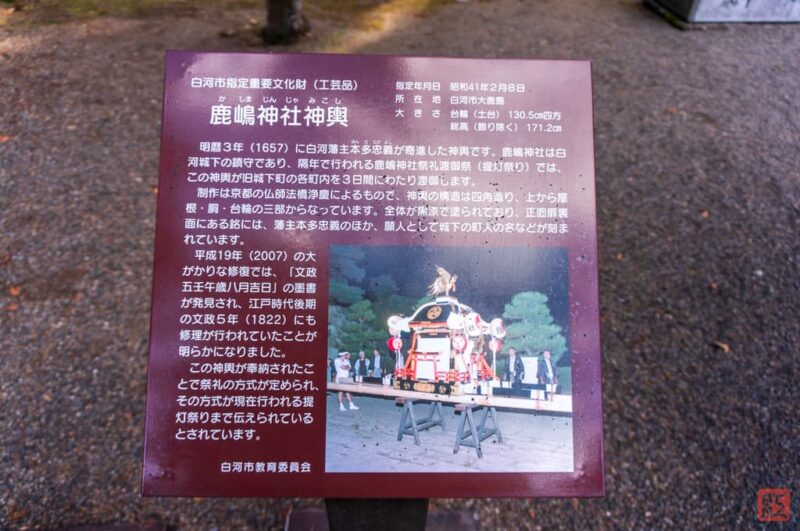

明暦3年(1657)に白河藩主本多忠義が寄進した神輿です。鹿嶋神社は白河城下の鎮守であり、隔年で行われる鹿嶋神社祭礼渡御祭(提灯祭り)では、この神輿が旧城下町の各町内を3日かんにわたり渡御します。

製作は京都の仏師法橋浄慶によるもので、神輿の構造は四角造り、上から屋根・胴・台輪の三部からなっています。全体が黒漆で塗られており、正面扉裏面にある銘には藩主本多忠義のほか、願人として城下の町人の名などが刻まれています。

平成19年(2007)の大がかりな修復では、「文政五壬午歳八月吉日」の墨書が発見され、江戸時代後期の文政5年(1822)にも修理が行われていたことが明らかになりました。

この神輿が奉納されたことで祭礼の方式が定められ、その方式が現在行われる提灯祭りまで伝えられているとされています。

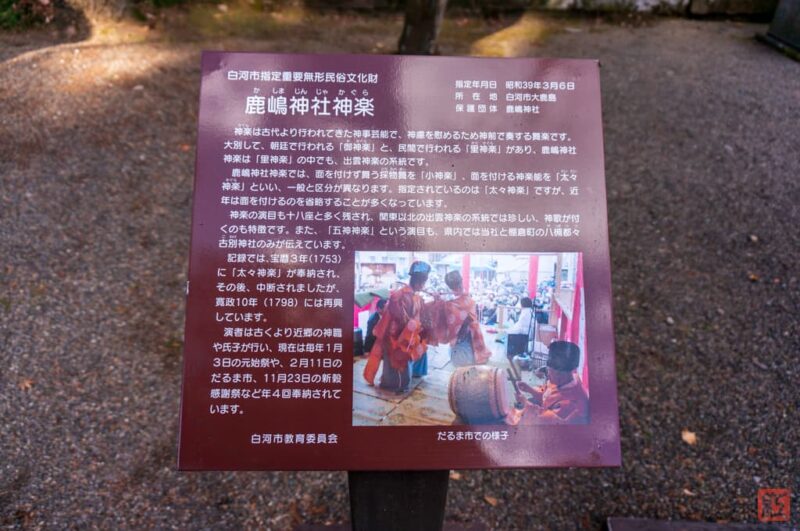

神楽は古代より行われてきた神事芸能で、神慮を慰めるため神前で奏する舞楽です。大別して、朝廷で行われる「御神楽」と、民間で行われる「里神楽」があり、鹿嶋神社神楽は「里神楽」の中でも、出雲神楽の系統です。

鹿嶋神社神楽では、面を付けず舞う採物舞を「小神楽」、面を付ける神楽能を「太々神楽」といい、一般と区分が異なります。指定されているのは「太々神楽」ですが、近年は面を付けるのを省略することが多くなっています。

神楽の演目も十八座と多く残され、関東以北の出雲神楽の系統では珍しい、神歌が付くのも特徴です。また、「五神神楽」という演目も、県内では当社と棚倉町の八槻都々古別神社のみが伝えています。

記録では、宝暦3年(1753)に「太々神楽」が奉納され、その後、中断されましたが、寛政10年(1798)には再興しています。

演者は古くより近郷の神職や氏子が行い、現在は毎年1月3日の元始祭や、2月11日のだるま市、11月23日の新穀感謝祭など年4回奉納されています。

社殿前の狛犬1

社殿前の狛犬2

狛犬が多い神社です。

社殿

拝殿

本殿

境内社等

社殿左手

社殿左手の境内社

左から稲荷神社・神明神社・天神神社

祈祷殿

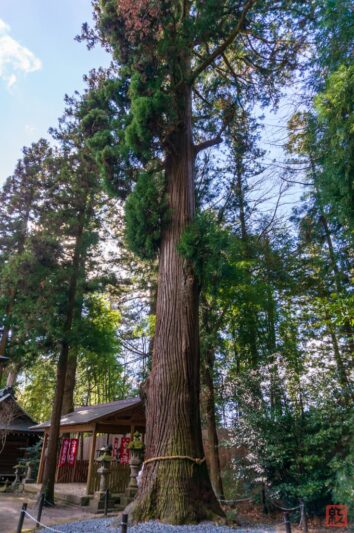

社殿左の御神木

樹齢1000年と言われているそうです。大きすぎてうまく収められませんでした。

御神木の奥に月読尊の碑

社殿右手

社殿右の松尾神社

案内に、鹿嶋神社でただ一社の摂社とありました。

参道沿い

太鼓橋の左手に金刀比羅神社

奥の民家の敷地に立っているようにも見える…

狛犬

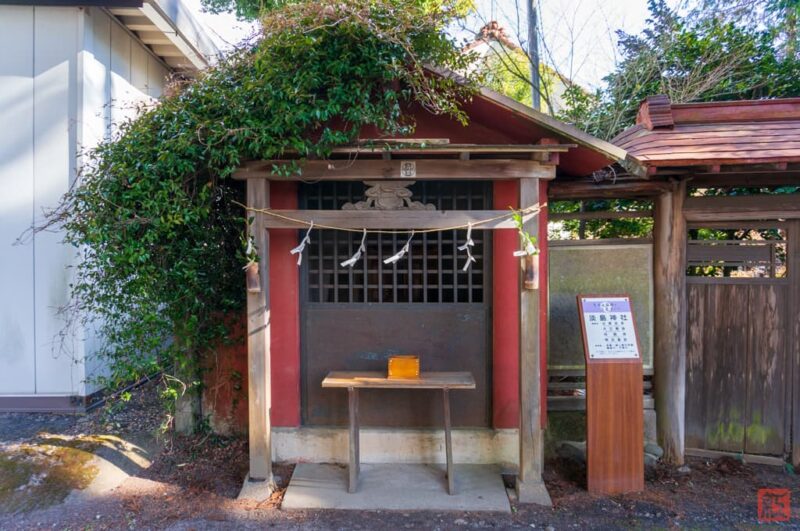

太鼓橋の右手に淡島神社

磐座

社殿左手奥、石垣に階段が設けられています

神社後方にある小山、こちらは神体山で「甕の森」というそうです。山裾の道を進んでいくと…(道は舗装されていませんのでご注意)

巨岩が現れます

こちらが磐座。古代から祭祀が祭祀が行われた場だとされます。

磐座の脇にあった半壊した阿夫利神社の碑

磐座直下に階段があり、車道に繋がっているのでこちらから直接来ることも可能です

下の鳥居は見ての通り損壊していました。

神宮寺跡

境内右手にある弥勒堂

こちらも境内右手の観音堂

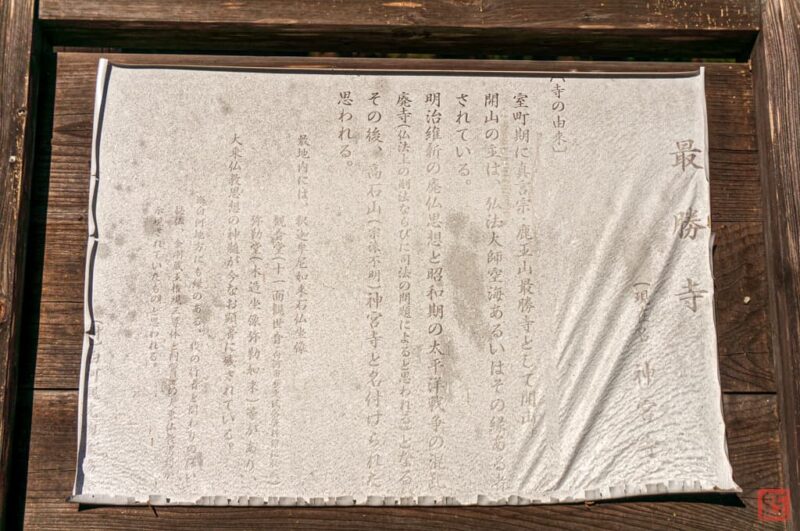

〔寺の由来〕

室町期に真言宗・鹿王山最勝寺として開山。

開山の主は、弘法大師空海あるいはその縁ある者されている。

明治維新の廃仏思想と昭和期の太平洋戦争の混乱廃寺(仏法上の嗣法ならびに司法の問題によると思われる)となる

その後、高石山(宗派不明)神宮寺と名付けられた思われる。

敷地内には、

釈迦牟尼如来石仏坐像

観音堂(十一面観世音 白河市歴史民俗資料館に収蔵)

弥勒堂(木造坐像弥勒如来)

等があり、大乗仏教思想の神髄が今なお顕著に残されている。

※白河地方にも縁のある、役の行者と関わりの深い秘仏、金剛蔵王権現三尊体と同質量の大乗仏教思想が示現されていたものと思われる。

白河市HP等の情報では、鹿王山最勝寺は明治6年に廃仏毀釈により廃寺とされています。その後に高石山神宮寺が開山した(その後廃寺?)ということでしょうか。

観音堂前の石碑には「仙道 三十三観音 第二十七番札所 高石山 神宮寺 十一面観世音菩薩」 とあります。仙道三十三観音という霊場が戦後にできたとは考えにくいので、元々の札所は最勝寺で、後に神宮寺が引き継いだということか。

なおかつて観音堂軒に懸架されていた最勝寺の銅鐘は県指定重要文化財となり、白河市歴史民俗資料館に保管されています。

由緒

社伝によれば創祀は宝亀年間(770~780)、光仁天皇の御代。

弘仁2年(811)坂上田村麻呂が東夷征伐の際、改めて常陸国鹿島大明神を勧請、白河地方の総鎮守、武の神、白河以北を守る神として戦勝を祈願したとされます。

創祀から鹿島大明神勧請までに30年余の間がありますが、この間は何の神が祀られていたかは不明。

『白河風土記』や『大日本地名辞書』では当社を延喜式神名帳に見える「陸奥国白河郡 白河神社」にあてていますが、そうだとすると鹿島神勧請から延喜式編纂の頃(10世紀前半)までは白河神社を称していたことになります。

文明13年(1481)、時の城主小峯政朝により神社で一日一万句奉納の連歌会が行われました。

この連歌会には宗祇戻しの逸話があります。

宗祇は室町時代の連歌師で、この連歌会に参加するため当地を訪れたのだそうですが、実際参加できたのか、逸話通り参加できなかったのかは不明。

その後も歴代城主の尊崇篤く、城主自らの奉幣や参籠、祭田や社殿の寄進もあったとされています。

文化3年(1783)松平大和守により「鹿嶋大神宮」の額が奉納。…と当社公式サイトを始め各所で紹介されていますが、文化3年は1783年ではありません。おそらく天明3年の誤りだと思われます。

寛政7年(1795)には松平定信により「楯無鎧写(たてなしのよろいうつし)」が奉納。

これは甲斐武田家の重宝として相伝し、信玄のとき菅田天神社(かんだてんじんしゃ)に奉納されたといわれる楯無鎧「小桜韋威鎧兜大袖付(こざくらかわおどしよろいかぶとおおそでつき)」(国宝)を定信が明珍宗政・宗妙に模造させたもの。市指定重要文化財です。

明治5年(1872)郷社、明治29年(1896)県社に列格。

明治43年(1910年)火災により、建造物、備品のほとんどを焼失。

大正元年(1912年)再建、現在に至ります。

大正14年(1925)、大日本帝国海軍の軽巡洋艦「阿武隈」の艦内神社として、当社が分祀されています。

同年、海軍元帥東郷平八郎により「鹿島宮」の額が奉納。この分霊への返礼だそうです。

こちらは拝殿内に掲げられています(参拝時未確認の為写真なし)。

当社は「日本三鹿嶋の一つ」を称していますが、他2社については不明。他に名乗っている神社を聞いたことがありません…

転寝の森(うたたねのもり)

古来より歌枕にある、とされる転寝の森。神社の東300m程にあります。この歌枕を用いた歌を私は寡聞にして存じませんが…

文化2年(1805)の地誌『白河風土記』によれば源義家が陸奥に下った際、林の下でしばらく休み、うたた寝をしたことからこの名がついたとされます。かつては森でしたが、白河風土記編纂の頃には杉が二本と桜の若木二株が残っているのみだったといいます。現在は木が二本残るのみ。

転寝の森の位置

御朱印

御朱印はあります。

社殿右の社務所で拝受可(土日祝は書置きのみという情報も)。

また、オリジナルの御朱印帳もあります。表紙が木製で、「朱印帳」の文字と鹿嶋神社の印が焼印で押印されています。未拝受。

アクセス

白河駅から東に向かい、白河総合運動公園南東の交差点(位置)から県道139号に入り阿武隈川を渡ります。

橋を渡ってすぐ先(位置)に鹿嶋神社の看板が立っています。その次の分岐にも案内があるので、矢印の方向に進んでいくと、左手に駐車場があります。

神社概要

| 社名 | 鹿嶋神社(かしまじんじゃ) |

|---|---|

| 通称 | – |

| 旧称 | – |

| 住所 | 福島県白河市大鹿島8(社務所住所?登記上は34番地) |

| 祭神 | 武甕槌命 |

| 社格等 | 式内社 陸奥国白河郡 白河神社 旧県社 |

| 札所等 | – |

| 御朱印 | あり |

| 御朱印帳 | あり(木製) |

| 駐車場 | あり |

| 公式Webサイト | http://www.kashimajinja.jp |

| 備考 | – |

参考文献

- 「鹿島神社」, 『日本歴史地名大系』(データベース「JapanKnowledge」)

- 「鹿島神社」, 神社本庁教学研究所研究室編『平成「祭」データ(CD-ROM)』全国神社祭祀祭礼総合調査本庁委員会, 1995

- 式内社研究会編『式内社調査報告 第十四巻 東山道3』皇學館大学出版部, 1987

- 明治神社誌料編纂所編『府県郷社明治神社誌料 中巻』明治神社誌料編纂所, 1912(国会図書館デジタルコレクション 391-392コマ)