隠津島神社。

磐越西線 喜久田駅の北西約1kmに鎮座。

式内社 隠津島神社の論社。

境内

一の鳥居

国道沿いに建っています。場所が場所だけに、ここに車が突っ込んだこともあるんだとか…

扁額

社号標

参道

社号標2

二の鳥居

手水舎

三の鳥居

扁額

狛犬

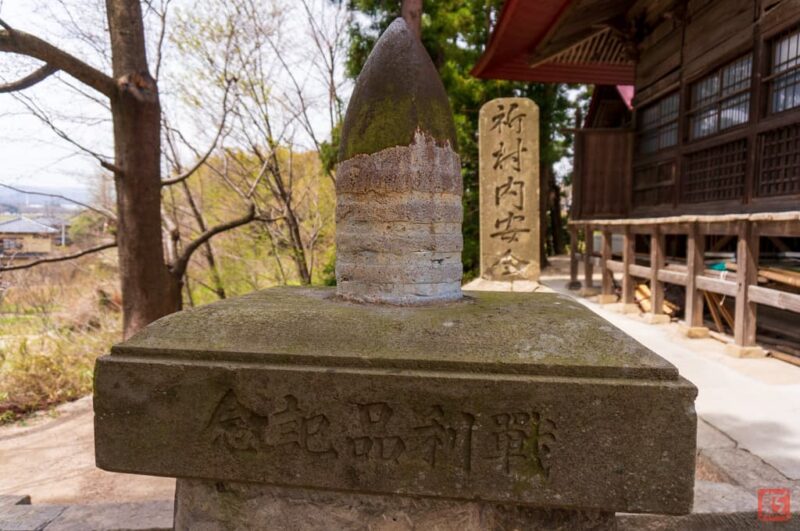

「戦利品記念」と書かれた砲弾

社殿

拝殿

扁額

資訓王の親筆。

拝殿内部の扁額

有栖川宮熾仁親王の親筆。

本殿

境内社

愛宕神社鳥居

二の鳥居手前から右手に参道。

愛宕神社拝殿

愛宕神社本殿

隠津島神社社殿周囲に多数の石祠

境内社として隠津島天満宮があるそうなのですが、このいずれかでしょうか。

また『明治神社誌料』によれば境内神社は八幡神社と若木神社だということなのですがいずれもわからず…

由緒

創建年代は不詳。

延喜式神名帳にみえる「陸奥国安積郡 隠津島神社」の論社とされています。

嘉永2年(1849)の火災により旧記古文書の大半は焼失してしまったそうですが、僅かに残った伝記によれば、かつて当地には安積沼と呼ばれる大沼があり、住民は点在する島々に住んでいたそうです。

島の名は安根が島(あねがしま/現在の安子島)、上伊豆島、下伊豆島、そして隠津島。現在も地名に島の名がつくのはこの名残だとか。

島に多く住む獣や蛇は田畑や人、家畜に害を与え、天候も不順で悲惨な状況でした。

そこで国守は隠津島に斎場を建て、武御雷之男神を奉斎し隠津島神社と称して平安と五穀豊穣を祈ったされます。

その後天候も順調となり人口も増えたので開拓が進められ、安積沼も干拓されて水田となりました。

しかし時代は下り、戦争内乱及び都の保護が薄れたことから祭事は衰亡、社殿は老朽するままとなります。

貞享3年(1686)、これを憂いた安積郡支配所の役人星右馬之丞が改築し祠として祀るものの、なおも衰退。

天保13年(1842)、二本松藩の儒学者服部宣がこれを嘆き、境内に石碑を建立します。

碑文の終わりには「千古祠殆就滅。蓋堪慨歎耶。故建碑」(千古の祠殆ど就滅す。けだし慨歎に堪えんや故に碑を建つ)とあり、これに氏子信徒は心を打たれ修復に努力、社殿を一新したといいます。

元禄16年(1703)神職藤原盛重が死去した後社家が途絶え、代わって龍角寺の別当が奉仕していましたが、明治からは神職が奉仕する形に戻っています。

明治になってからは衰微した祭典が復活し、社殿の修復が進められ明治12年に現在の社殿が建立されています。

また社格昇階の努力もあり、明治29年に郷社、明治31年に県社に列せれらています。

なお、式内社 隠津島神社の論社は他に2社あり、そのいずれも宗像三女神を祭神としているのですが、当社だけは武御雷之男神を祭神としています。

御朱印

御朱印はあります。

社務所(三の鳥居右手)で拝受可。

私の参拝時は社務所ご不在、二の鳥居左手にある集会所で会合をされていたところにお邪魔してお願いしました。

アクセス

喜久田駅から徒歩で12分ほど。

車なら郡山中心部から国道49号を北上していけば神社前に着きます。

喜久田町交差点(位置)まで来ると左斜め手前に鳥居が見えますので、潜って入っていきます。

国道沿いの鳥居を潜った先に駐車場あり(位置)。

神社概要

| 社名 | 隠津島神社(おきつしまじんじゃ) |

|---|---|

| 通称 | – |

| 旧称 | – |

| 住所 | 福島県郡山市喜久田町堀之内字宮19 |

| 祭神 | 武御雷之男神 |

| 社格等 | 式内社 陸奥国安積郡 隠津島神社 旧県社 |

| 札所等 | – |

| 御朱印 | あり |

| 御朱印帳 | – |

| 駐車場 | あり |

| 公式Webサイト | – |

| 備考 | – |

参考文献

- 「堀之内村」, 『日本歴史地名大系』(データベース「JapanKnowledge」)

- 「隠津島神社」, 神社本庁教学研究所研究室編『平成「祭」データ(CD-ROM)』全国神社祭祀祭礼総合調査本庁委員会, 1995

- 式内社研究会編『式内社調査報告 第十四巻 東山道3』皇學館大学出版部, 1987

- 明治神社誌料編纂所編『府県郷社明治神社誌料 中巻』明治神社誌料編纂所, 1912(国会図書館デジタルコレクション 398-399コマ)