桙衝神社。

天栄村役場の北東2kmほどの場所に鎮座。

式内社 桙衝神社に比定される神社。

境内

社号標

石段

登り切るとまっすぐな参道があるのですが撮り忘れ。

鳥居

鳥居左右の社号標

左は「第62回神宮式年遷宮記念」とあるので、だいぶ新しい物ですね。右は「講和記念」、建立年月日は見ていませんが、「式内社調査報告」によれば昭和26年の物のようです。

手水鉢

狛犬

鳥居の先に続く参道

随神門

社殿

拝殿

扁額

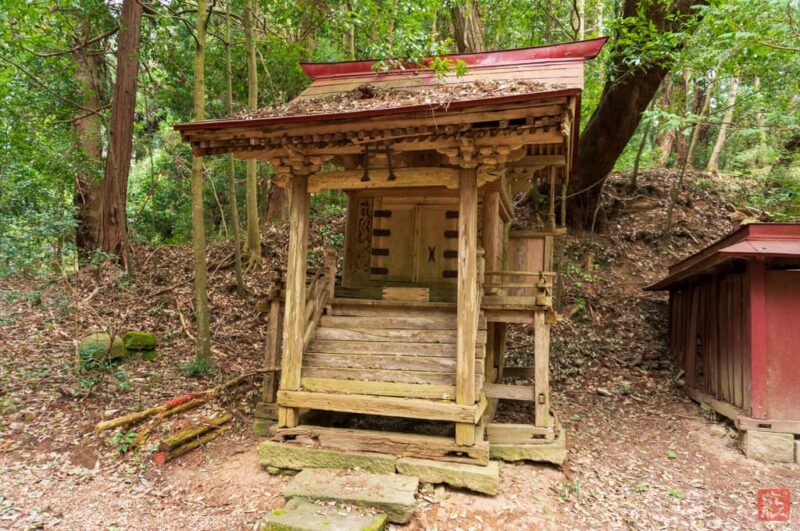

本殿

覆い屋根が乗っていますが横から見ることができます。冬は横も雪囲いするのかも。

桙衝神社は、建御槌命と日本武尊を祀り、延喜式神名帳に「磐瀬郡一座桙衝神社」と記された式内社である。本社は、中世からは鹿島神宮と呼ばれていたが、明治3年桙衝神社と再び改称された。

現在の本殿は、慶安元年(1648)白河藩主榊原忠次の命によって建立されたもので、桁行三間、梁間三間、切妻の流造木羽葺の三間社で、三方に縁を付している。

この建物は、妻飾・大瓶束の結綿部分・虹梁の上下面・懸魚の形などに特に時代と地方の特色を示していて、貴重である。本殿の建立、修復の記録として慶安元年から明治年間までの12枚の棟札が保存されており、本殿の修理・屋根ふき替えなどの経過とともに奉行・大工・名主などの氏名が記されており、当時の営繕組織をよく知ることができ、これも貴重な資料である。

境内社

社殿左手の境内社2社

社殿右手の境内社群

各境内社の詳細は不明ですが、神社明細帳に以下の記録があるようです。(いずれも『式内社調査報告』による)

- 「明治11年神社明細帳」:稲荷神社・疱瘡神社・豊年神社・雨降神社・事平神社・八雲神社・息栖神社・多賀神社・愛宕神社・雷神社・熊野神社

- 「昭和27年神社明細帳」:稲荷神社・疱瘡神社・八雲神社・息栖神社・多賀神社・雷神社・熊野神社

神楽殿

御神木 樅の木二代目

当社横の長楽寺境内にある枝垂れ桜

参拝時は知らなかったのですが、この付近には「古舘の桜」「横田陣屋の御殿桜」といった見事な桜があるようです。せっかく桜の時期に行ったのに、惜しい事をしました。

祭祀遺跡・磐座

社殿左側の道を山の中に進んでいくと、奥に古墳時代後期の祭祀遺跡とされる磐座が存在します。昭和26年頃に偶然発見され、同31年に発掘調査がされたものだそうです。

境内からそこまで奥まったところではないのですが、戦後まで見つかっていなかったというのも不思議です。学術的な意味で発見されていなかっただけで、地元では知られていたのでしょうか。

なお、当社やこの祭祀遺跡のある丘陵は「亀居山」と呼ばれているのですが、かつては「神居山」であったと伝えられています。

こんな山道を進んで行くと…

巨岩が集まっている場所が

一つの岩の上に祠

この磐座は俗称要石と呼ばれるそうですが、要石がこの巨岩群全体を指すのか、祠の建つ岩のみを指すのかは不明。

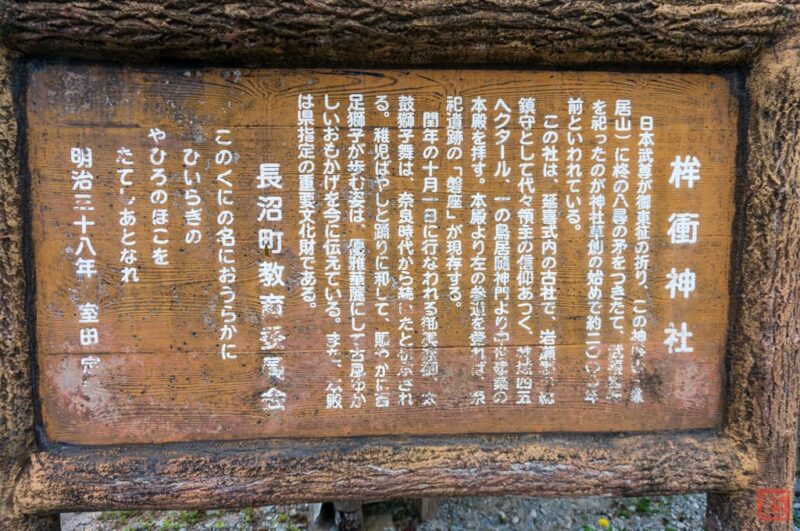

由緒

日本武尊が御東征の折り、この神居山(亀居山)に柊の八尋の矛をつきたて、武甕槌神を祀ったのが神社草創の始めで約二〇〇〇年前といわれている。

この社は、延喜式内の古社で、岩瀬郡の総鎮守として代々領主の信仰あつく、神域四五ヘクタール、一の鳥居随神門より中世建築の本殿を拝す。本殿より左の参道を登れば、祭祀遺跡の「磐座」が現存する。

閏年の十月一日に行なわれる御輿渡御、太鼓獅子舞は、奈良時代から続いたと伝承される。稚児ばやしと踊りに和して、賑やかに百足獅子が歩む姿は、優雅華麗にして古風ゆかしいおもかげを今に伝えている。また、本殿は県指定の重要文化財である。

このくにの名をおうらかにひいらぎのやひろのほこをたてしあとなれ

慶長2年(1597)に火災で社殿及び旧記を焼失したため、創祀年代等は不詳。

創祀にまつわる伝承としては、日本武尊が東征の際に亀居山(神居山)に柊の八尋の矛をつきたて武甕槌神を祀ったことに始まる、養老2年(712)常陸国鹿島神宮から勧請したのに始まる、といったものがあります。

弘仁12(821)に神桙が塚より現出したのでこれを祭神の御霊代として崇め、これが社名と地名の由来となったという伝承があります。

これについては『白河風土記』に当社別当長楽寺に伝わる別伝として、弘仁12年(821)弘法大師が回国の際、亀居山の下の沖の塚が輝くので、塚下で三日三夜修念。すると光が止り塚中から桙が現れたので鹿島宮(当社)の御神体としたという話が載っています。

延喜式神名帳にみえる「陸奥国磐瀬郡 桙衝神社」は当社に比定されています。

天喜5年(1057)源頼義が阿部氏誅伐の誓願成就したのをもって鹿島大明神を桙衝神社に合祀、以降桙衝鹿島大明神と称したという伝承もありますが、上記の由緒と照らすと鹿島神に鹿島神を合祀したことになります。

その後は不明ですが、明治3年(1870)桙衝神社に復称。

明治5年郷社、明治29年県社に列しています。

現在、祭神は日本武尊と建御雷命の二柱とされています。

祭神については諸説あり、『神名帳考証』は「穗己都久命」、『巡礼旧神祠記』は「祭神武甕槌命、相殿 経津主命 気吹戸主命」としています。

御朱印

御朱印はあります。

社務所兼ご自宅(鳥居手前の道を左に下っていったところにあります。案内板あり、上の鳥居の写真にも写っています)で拝受可。

アクセス

東北自動車道の須賀川ICを降り、県道67号を2kmほど南下します。

そこの交差点(位置)から国道118号に入り西へ。

7km先の交差点(位置)を左折します。

1.2kmほど先(位置)を右手に入ると、奥に社務所があります。

社務所横の道から車で境内に上ることもできるようで、参道脇の広いスペースに停められるのではないかと思うのですが…

神社概要

| 社名 | 桙衝神社(ほこつきじんじゃ) |

|---|---|

| 通称 | – |

| 旧称 | 桙衝鹿島大神宮 鹿島明神 鹿島神社 |

| 住所 | 福島県須賀川市桙衝字亀居山97-1 |

| 祭神 | 日本武尊 建御雷命 |

| 社格等 | 式内社 陸奥国磐瀬郡 桙衝神社 旧県社 |

| 札所等 | – |

| 御朱印 | あり |

| 御朱印帳 | – |

| 駐車場 | 境内駐車可? |

| 公式Webサイト | – |

| 備考 | 社殿後方山中に磐座あり |

参考文献

- 「桙衝神社」, 『日本歴史地名大系』(データベース「JapanKnowledge」)

- 「桙衝神社」, 神社本庁教学研究所研究室編『平成「祭」データ(CD-ROM)』全国神社祭祀祭礼総合調査本庁委員会, 1995

- 式内社研究会編『式内社調査報告 第十四巻 東山道3』皇學館大学出版部, 1987

- 明治神社誌料編纂所編『府県郷社明治神社誌料 中巻』明治神社誌料編纂所, 1912(国会図書館デジタルコレクション 389コマ)