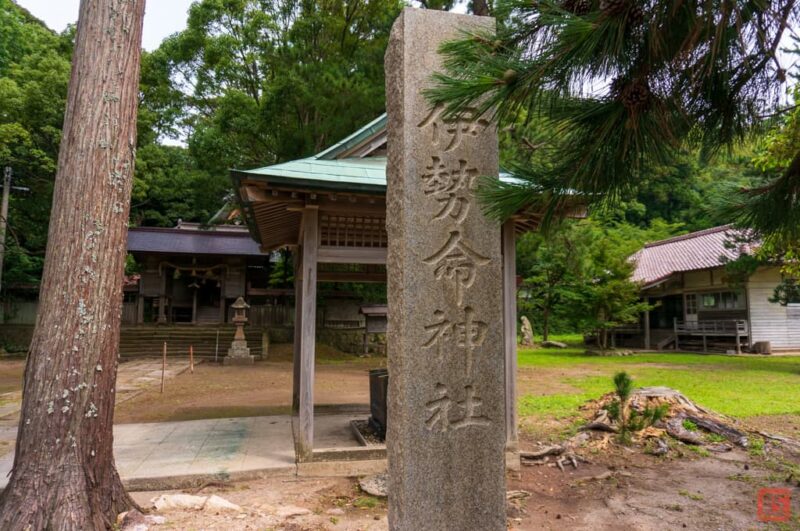

伊勢命神社。

島後の北、久見に鎮座。

式内名神大社 伊勢命神社に比定される神社。

アクセス

社頭

社号標

狛犬

手水舎

神門

社殿

拝殿

名神大の扁額

本殿

境内社等

左から住吉大明神瑞御舎、三笠大山大明神瑞御舎、愛宕大明神瑞御舎

稲荷大明神瑞御舎

熊野大明神瑞御舎と石碑

土俵

社地右手にある柵に囲まれた空間

柵の中にある石組み

なんでしょう?

ローソク島

特に神社とは関係ないのですが、神社の西南西2.5kmくらいの海上にローソク島と呼ばれる島(岩)があります。

その名の通りローソクみたいな島

手前に展望デッキがあります。4~10月は遊覧船も出ています(要予約)。遊覧船は日没近くに出船、ちょうど日が岩の上にかかってローソクが灯ったように見える瞬間を見られるそうです。

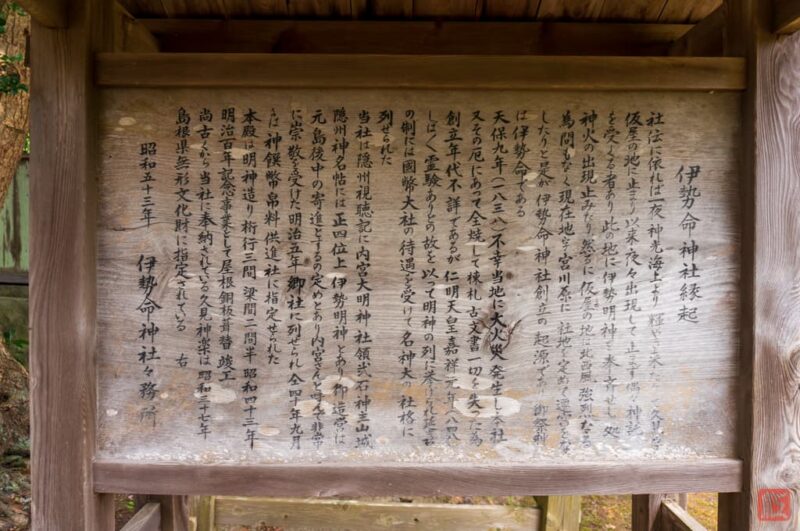

由緒

伊勢命神社

伊勢命神社の本殿は、天保9年の久見集落を焼き尽くす大火により焼失した後、天保12年(1841)に再建されたものです。建築様式は、「隠岐造」の三間社で、玉若酢命神社や水若酢神社の2社に次ぐ規模です。延長5年(927)成立の延喜式神名帳には、隠岐に4社ある名神大社の1社として記載されています。

毎年7月の例祭時には、「島後久見神楽」が公開されます。本祭の年(西暦奇数年)は26日、裏祭の年(西暦偶数年)は25日の午後9時頃から翌朝5時頃まで、「儀式三番八乙女神楽」が夜を徹して行われます。この神楽は、明治20年代に油井の神楽社家(神楽を専業とする家)の和田家から久見地区に伝承されたもので、現在行われている島後神楽では、一番古く伝承されたものです。

【隠岐造】

身舎は切妻造妻入で、それと連続しない片流れの向拝を持つなどの特徴があります。屋根が出雲大社の大社造、庇の部分が春日大社の春日造、そして全体的な柱の立て方が伊勢神宮の神明造という三つの神社の建築様式をあわせたものが隠岐造と言われ隠岐ならではの建築様式となっています。

社伝に依れば一夜神光海上より輝やき来たりて久見字仮屋の地に止まり以来夜々出現して止まず偶々神託を受くる者あり此の地に伊勢明神を奉斎せし処神火の出現止みたり。然るに仮屋の地は北西風強烈なる為間もなく現在地字宮川原に社地を定めて遷宮をなしたりと是が伊勢命神社創立の起源であり御祭神は伊勢命である

天保九年(一八三八)不幸当地に大火災発生し本社又その厄にあって全焼して棟札古文書一切を失った為創立年代不詳であるが仁明天皇嘉祥元年(八四八)しばゝ霊験ありとの故を以って明神の列に挙げられ延喜の制には國幣大社の待遇を受けて名神大の社格に列せられた

当社は隠州視聴記に内宮大明神社領弐石神主山城隠州神名帖には正四位上伊勢明神とあり御造営は元島後中の寄進とするの定めあり内宮さんと呼んで非常に崇敬を受けた明治五年郷社に列せられ仝四十年九月には神饌幣帛料供進社に指定せられた

本殿は明神造り桁行三間梁間二間半昭和四十三年明治百年記念事業として屋根銅板葺替竣工

尚古くから当社に奉納されている久見神楽は昭和三十七年島根県無形文化財に指定されている

創建時期は不詳。

社伝によれば、ある夜海上より神光がやってきて仮屋の地に止まり、それ以来夜毎に出現。偶々神託を受けた者が祠を建て伊勢明神を奉斎すると神火の出現は止まったとされます。この話は伊勢族が祖神を勧請して冥護を祈った神話を伝えたものだともされます。

社伝に「伊勢族移住の初に當りては」とあったり、神宮の祭祀と深く関わっていたと思われる磯部氏が穏地郡少領を務めていたことから、当地と伊勢の繋がりは強かったと推測されます。

その後仮屋の地は北西風が強かったので現社地の宮川原に遷座したとされます。

続日本後紀 嘉祥元年(848)11月16日条に「隠岐国伊勢命神。預明神例。縁屡有霊験也」とあり、延喜式神名帳では「伊勢国穏地郡 伊勢命神社 名神大」として名神大社に列格。隠岐島四大社の1つとされていました。

中近世には武将の崇敬があったようで、寛正3年(1462)に重栖七郎左衛門清重が久見村宮川原田の内で会串田を寄進、元亀元年(1570)には守護職佐々木為清が太刀一口を奉納、慶長12年(1607)には堀尾吉晴の命により守護代竹林彌左衛門尉が久見宮ノ尾の内で新森の山林を寄進。

寛文7年(1667)の『隠州視聴合紀』以降、「内宮」「内宮大明神」と称されるようになっていました。

明治に入り、伊勢命神社に復称。

明治5年郷社列格。

御朱印

御朱印はあるようです。

写真だけあげている方が多いのですが(そういうの一番きらい)、宮司さんは常駐されていないので事前連絡が必要です。

観光協会に取り次いでもらったという人もいたので、それがベターかもしれません。

アクセス

西郷港から国道485号を北上していきます。

16.5kmほど行ったところ(位置、山光久見トンネルを抜けた先)で左折。

その後は道なりに3kmほど行くと右手に神社。

駐車場はありませんが、一応境内に停めることはできます。

神社概要

| 社名 | 伊勢命神社(いせみことじんじゃ) |

|---|---|

| 通称 | – |

| 旧称 | 内宮 |

| 住所 | 島根県隠岐郡隠岐の島町久見375 |

| 祭神 | 伊勢命 |

| 社格等 | 式内社 伊勢国穏地郡 伊勢命神社 名神大 続日本後紀 嘉祥元年十一月壬申(十六) 伊勢命神 明神 旧郷社 |

| 札所等 | – |

| 御朱印 | あり |

| 御朱印帳 | – |

| 駐車場 | なし |

| 公式Webサイト | – |

| 備考 | – |

参考文献

- 「伊勢命神社」, 『日本歴史地名大系』(データベース「JapanKnowledge」)

- 「伊勢命神社」, 神社本庁教学研究所研究室編『平成「祭」データ(CD-ROM)』全国神社祭祀祭礼総合調査本庁委員会, 1995

- 式内社研究会編『式内社調査報告 第二十一巻 山陰道4』皇學館大学出版部, 1983

- 谷川健一編『日本の神々 神社と聖地 第七巻 山陰』白水社, 1985

- 明治神社誌料編纂所編『府県郷社明治神社誌料 中巻』明治神社誌料編纂所, 1912(国会図書館デジタルコレクション 961-962コマ)