蛭子神社。

西日本最長を誇る太龍寺ロープウェイの近く、那賀町和食に鎮座。

式内社 和奈佐意富曾神社の論社。

境内

社頭

鳥居

扁額

狛犬

手水舎

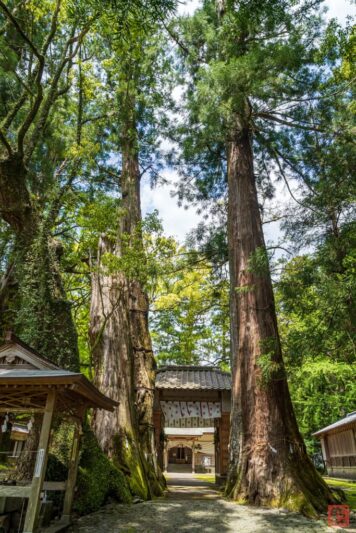

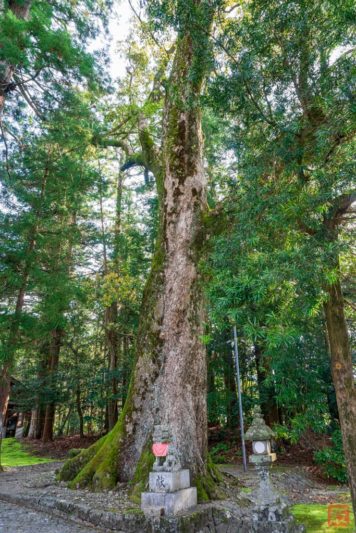

神門手前に巨木

夫婦杉というようです。

参道を挟んで左右に2本ずつ聳えています

左側は3本ありますが、一番手前のは注連縄が回されていないので別の木なのでしょうか。また手前(3本の真ん中)は枯れてしまっているようです。

この夫婦杉は奈良時代に植えたもの

天保十年六月海部郡那賀郡の代官に就任した高木真蔵が徳島から日和佐の御陣屋往復の旅日記「南羇漫詠」の一部に

この邨に蛭子の宮あり その前に相生杉とていと太く梢遙かなる杉の根に一本にして二木立ちたるが左右さし向ひて四本生えたり

とし月を幾代かすぎのひとつ根の何にし二木と生きわかれけむ

(いく年も経た杉の一つの根元から何故二つに生き別れたのだろうか)

と書かれている

高木真蔵は本居宣長大人の孫本居内遠の弟子であった

その他にも境内には巨木が多数で圧巻です

神門

社殿

拝殿

扁額

拝殿前に木の置物

「平成十七年九月六日夜台風十四号により折れた当神社二千年杉の枝を加工したもの」

左の夫婦杉の枯れているように見えた方がその折れた杉でしょうか。

本殿

由緒によれば慶長6年(1601)改築。現存する最古の棟札が慶長5年(1600)のものともあり、1年のズレがありますがこの改築の際の棟札でしょうか。

本殿横狛犬

参道の狛犬と同じデザインです。昔はこちらが参道にいたのかも。

境内社等

本殿左右の境内社

神社で頂いた由緒書(恐らく旧版の徳島県神社誌)には主要建物として水神社・月讀神社とあり、その二社かと思っていたのですが、『改訂徳島県神社誌』には「(摂社)水神社 月讀神社 (摂社)若宮神社」とあります。

どちらかに若宮神社が合祀されたのでしょうか。

舞台

地神社(社日塔)

恵比寿大神の祠

「わじき七福神」の祠のようです(当社は恵比寿大神)。

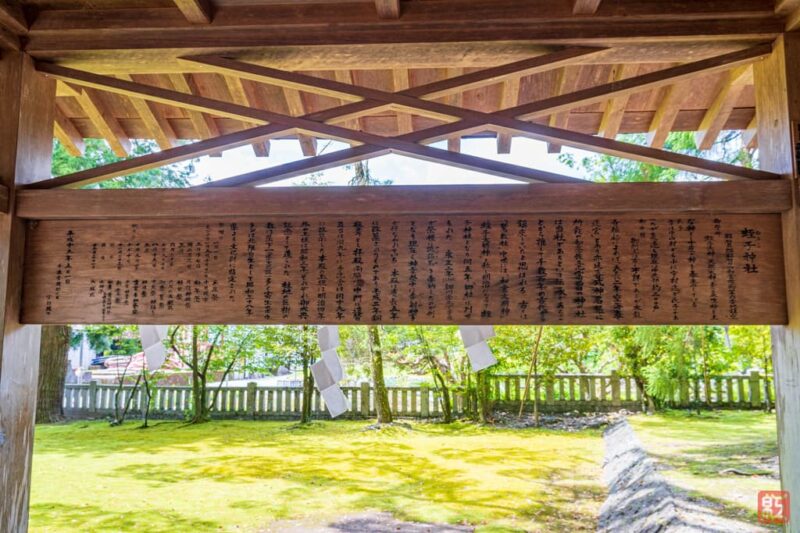

由緒

那賀郡那賀町和食字町一三六番地鎮座

御祭神 蛭子大神、天照大神、素盞嗚神を主な神とし十座の神を奉斎している

氏子 昔は中山村から小仁宇村迄が氏子であったが変遷し現在は中央部約二〇〇戸

御由緒

御創立は古く不詳であるが太龍寺縁起によれば「天長二年空海奉遷宮」とあり亦延喜式神名帳に所載の和奈佐意富曽の神の社は当社であるという伝承があることから推して千数百年の古代から鎮座していたと思はれる。古くは「鷲敷社」中世には「和食大明神」「蛭子大明神」と称し明治になって蛭子神社となり同五年「郷社」に列せられた。永正二年(1505)細川澄元(のち管領)が祭礼に流鏑馬を奉納したのが例となり現在も神幸祭中に歩射神事が行なわれている。本殿は慶長五年に改築されたものであり平成二年銅板葺とし拝殿、両脇宮、中門は造替、舞台は同九年に手洗舎は同十九年に改築した。本殿の玉垣は明治四年、外の玉垣は昭和三年、それぞれ御大典記念として造られた。社地の巨樹の数は県下一(県文化課)多く寄生のボウランは北限自生として昭和三十八年県より文化財に指定された。

祭礼日

一月一日 元旦祭

えびす市一月九日、十日、十一日 十日戎市

二月十七日 祈年祭

旧二月三日 月読神社祭

三月 社日祭

六月三十日 六月の大祓式

七月九日十日 御斎、夏祭

八月十五日 中元祭、神踊り

九月 社日祭

十月九日宵 宵宮奉納芸能

例大祭 十月十日 本宮 神幸祭

例大祭 十一月二十三日 新嘗祭

同日 秋葉、愛宕神社祭 子供角力、秋葉山にて

同日 水神祭

十二月三十一日 大祓式

創建時期は不詳。

『舎心山太龍寺縁起』に「天長二年(八二五)空海遷宮す」とあり、この時期には存在したとみられます。

延喜式神名帳にみえる「阿波国那賀郡 和奈佐意富曾神社」に当社をあてる説があります。

鎮座地が那賀川に近いため、徳治2年(1307)をはじめ度々洪水に見舞われ流失したようです。

『鷲敷町史』によれば、永正2年(1505)に細川澄元が流鏑馬神事を奉仕したとのこと(現在は歩射の奉納となっている)。

『寛保改神社帳』には蛭子大明神、別当太龍寺とみえています。和食。中山二村の産土神とされていたようです。

明治3年、蛭子神社に改称し、同5年郷社列格。

現主祭神は蛭子大神、天照大神、素盞嗚神。

合わせて十座の神を祀っているとのことですが、『平成祭データ』では配祀神として八座挙げられており、ズレがあります。

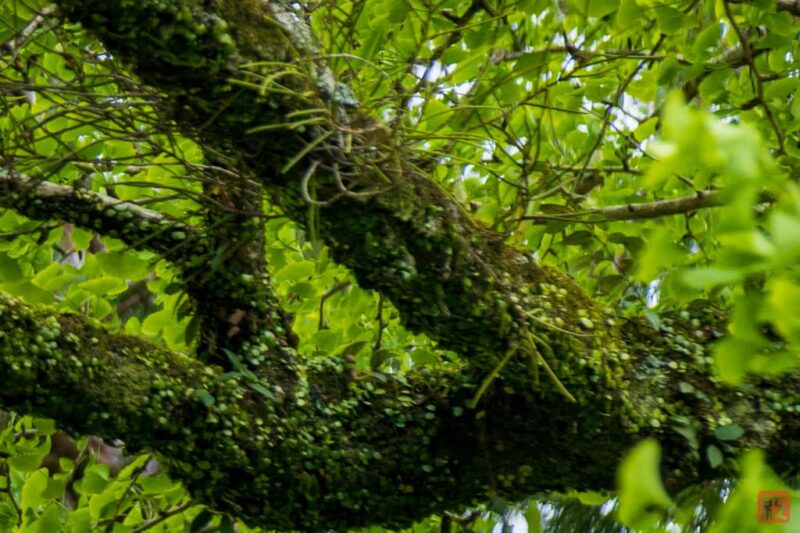

境内の大クスやイヌマキに寄生するボウランは国内ではここが北限自生地だそうで、県指定天然記念物とされています。また原生林の社叢全体も同じく県指定天然記念物。

木の枝から生えている、緑の細長いのがボウラン

高いところの枝にちょろっと生えているので、撮ったはいいもののピントが合わず…

御朱印

御朱印はあります。

境内左手に宮司さんのご自宅があるので、そちらで拝受可。

アクセス

徳島市から国道55号→195号と辿って那賀町へ。

単純に距離だけなら小松島の阿波赤石駅付近から県道28号→19号と通る方が近いです。

ただ、28号はバイパスがあるからまだいいのですが、19号は狭くカーブも多いです。

国道で来た場合、道の駅鷲の里や太龍寺ロープウェイへ入る交差点(位置)を北に曲がると400mほどで神社。

駐車場は、境内入口の向かい、県道挟んだところのスペースだと思われます(たぶん)。

神社概要

| 社名 | 蛭子神社(ひるこじんじゃ) |

|---|---|

| 通称 | 蛭子さん |

| 旧称 | 和食大明神 蛭子大明神 |

| 住所 | 徳島県那賀郡那賀町和食字町156 |

| 祭神 | 蛭子大神 天照皇大神 素盞嗚神 |

| 配祀 | 瓊瓊杵尊 大国主神 春日大神 三輪大神 厳島大神 鹿島大神 八幡大神 事代主神 |

| 社格等 | 式内社 阿波国那賀郡 和奈佐意富曾神社 旧郷社 |

| 札所等 | わじき七福神 恵比寿大神 |

| 御朱印 | あり |

| 御朱印帳 | – |

| 駐車場 | あり(?) |

| 公式Webサイト | – |

| 備考 | – |

参考文献

- 「蛭子神社」, 『日本歴史地名大系』(データベース「JapanKnowledge」)

- 「蛭子神社」, 神社本庁教学研究所研究室編『平成「祭」データ(CD-ROM)』全国神社祭祀祭礼総合調査本庁委員会, 1995

- 式内社研究会編『式内社調査報告 第二十三巻 南海道』皇學館大学出版部, 1987

- 徳島県神社庁教化委員会編『改訂 徳島県神社誌』徳島県神社庁, 2019

- 明治神社誌料編纂所編『府県郷社明治神社誌料 下巻』明治神社誌料編纂所, 1912(国会図書館デジタルコレクション 245コマ)