姉埼神社。

市原市姉崎に鎮座。

式内社 姉埼神社に比定される神社。

境内

一の鳥居

扁額

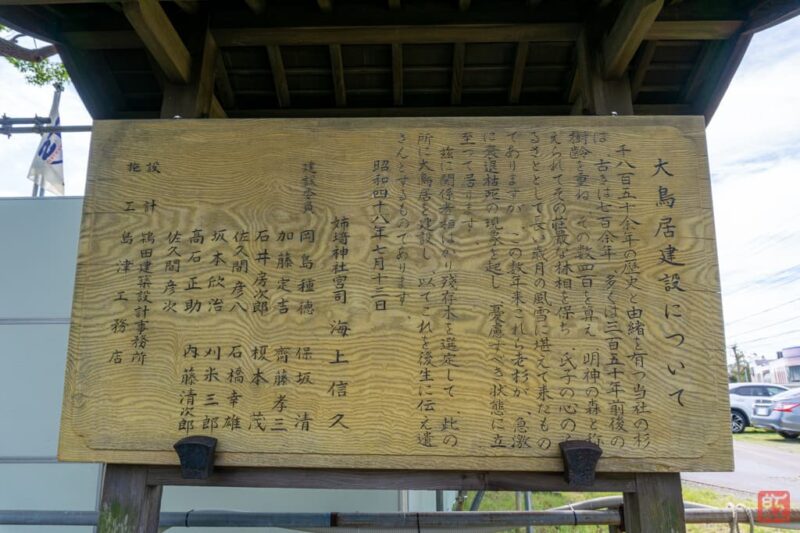

千八百五十余年の歴史と由緒を有つ当社の杉は、古きは七百余年、多くは三百五十年前後の樹齢を重ね、その数四百を算え、明神の森と称えられてその荘厳な林相を保ち、氏子の心のふるさととして長い歳月の風雪に堪えて来たものでありますが、この数年来これら老杉が、急激に衰退枯死の現象を起し、憂慮すべき状態に立至って居ります。

茲に関係者相はかり残存木を選定して、此の所に大鳥居を建設し、以てこれを後生に伝え遺さんとするものであります。

二の鳥居下、境内入口

二の鳥居

扁額

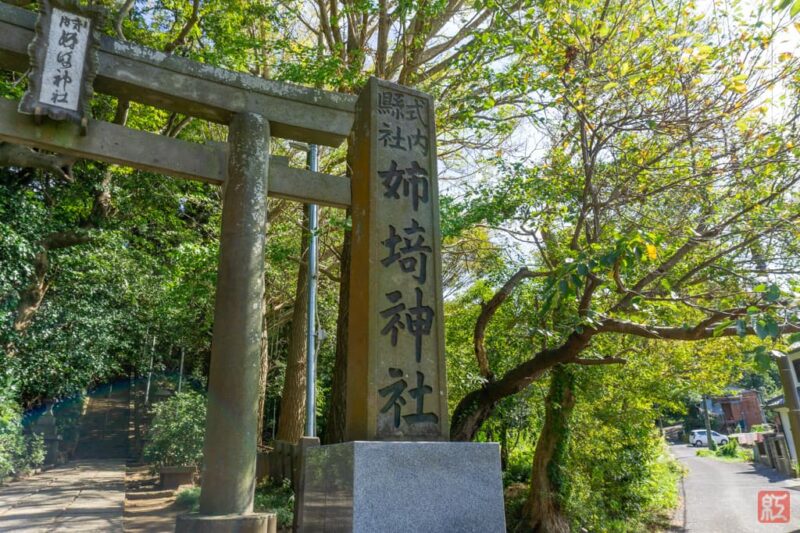

社号標

鳥居や拝殿の扁額もそうですが、「埼」の字は異体字(右上が立)を使用しています。

参道石段

狛犬

三の鳥居

狛犬

手水舎

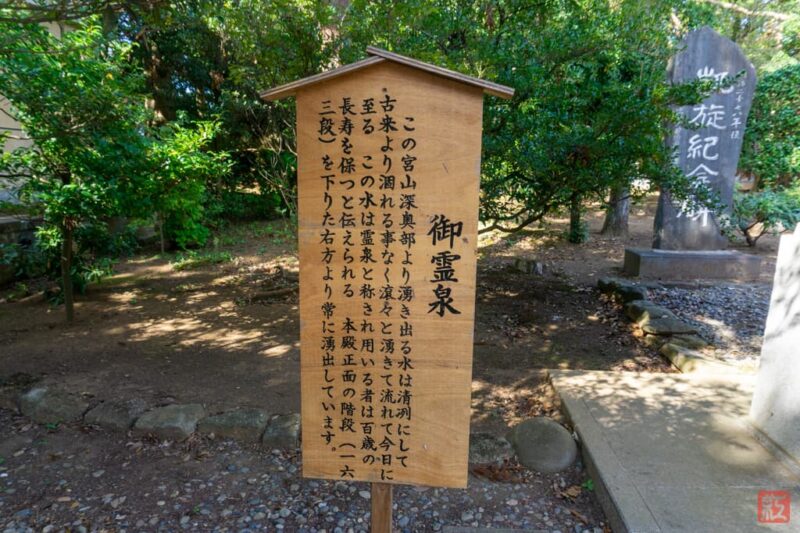

この宮山深奥部より湧き出る水は清冽にして古来より涸れる事なく滾々と湧きて流れて今日に至る この水は霊泉と称され用いる者は百歳の長寿を保つと伝えられる 本殿正面の階段(一六三段)を下りた右方より常に湧出しています。

裏参道の鳥居

裏参道の神門

神門の扁額

神門内側から

内側にも扁額あり

裏参道の手水舎

社殿

拝殿

どうも社前の茅の輪は常設のようです。

扁額

拝殿内の狛犬

龍の彫刻

本殿

境内社等

境内には古墳が複数あります。

この付近には姉崎古墳群と称される古墳が点在しており、下記で挙げているほかに、神社の東500m強のところには姉崎天神山古墳(この古墳群では最大、前期古墳としては県内でも最大級)、その北700m弱に姉崎二子塚古墳(国指定重文の石枕が出土)などがあります。

天神社

厳島神社

末社殿

日月神社、稲荷神社、竈神社、大国主神社、神武天皇社、子安神社、奥宮神社、大宮神社、日枝神社、石凝神社、雨降神社、粟島神社、白鳥神社、新波々木神社、大六天宮。

大山祇神社

このお社が建っている場所は古墳(御社古墳)。

琴平神社

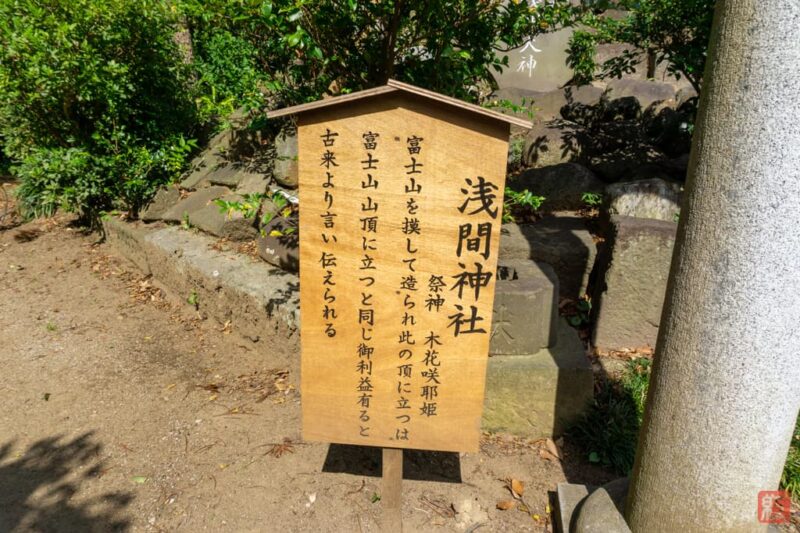

富士塚

こちらも古墳(御社3号古墳)。

浅間神社

小御岳碑と祠

神輿庫

神輿庫の横に御嶽山の鳥居

2018年時点では錆びていましたが、2019年には塗り直されていました。

祓所

神宮遥拝所

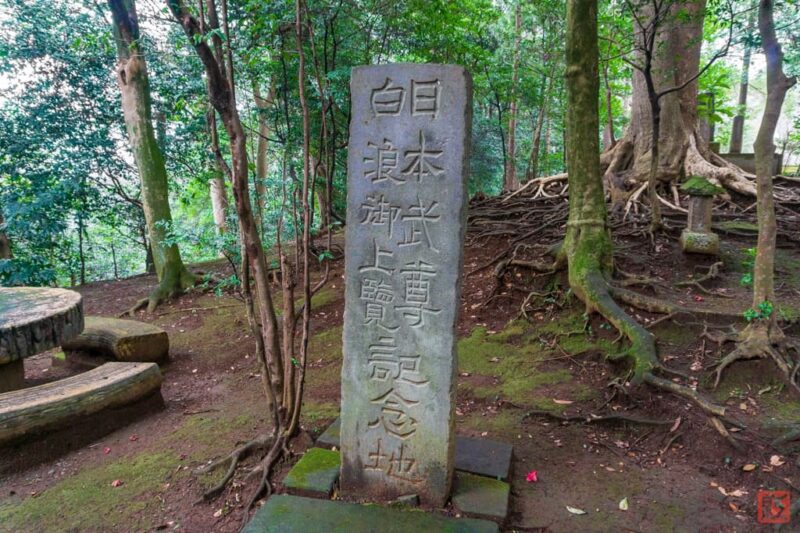

日本武尊白浪御上覧記念地碑

神輿庫の裏にも古墳(御社2号古墳)

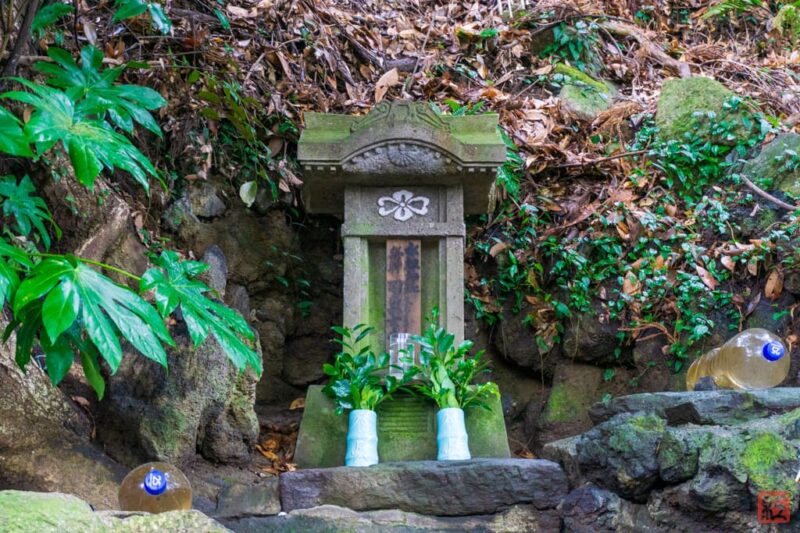

石祠

右は金毘羅大権現、左二社は不明

中央後ろに御嶽大神碑、手前は左から三笠山大神、御嶽山大神、八海山大神

こちらは青葉台(当社東~南の住宅地)造成に伴い、その地にあった神社を遷座したようです

青葉台團地造成に伴い古く此の郷人により奉鎭せられし葎堰の守護神嚴島社及び後背岳陵地の守護神稲荷社を此の産土神社の境内に遷座奉齋せるものなり

二の鳥居入って左手にある龍宮神社と弁天池

御霊水お瀧道碑

御霊水お瀧道

弁天池後方の御神水

御神水上に水祖神社

景行天皇四十年(皇紀七七〇年今より一八五五年前)十一月、日本武尊御東征の時、舟軍の航行安全を祈らむとして、風神志那斗辨命を始めてこの山上に祀る。これ當姉埼神社の創祀なり

當社境内は六千六百六十六坪あり、全山老杉に覆われ、樹蔭晝なを暗く、炎暑の季また冷氣漂う。この宮山の深奥部より湧き出づる水は、清冽にして古来涸るゝことを知らず。滾々と湧きて流れて今日に至る

この水を常に用うる者は正氣五体に漲り能く百歳の長壽を保つと傳えらる

蓋し霊泉と稱ばるゝゆえんなり

御神水のちょっと先に東屋があるのですが、その近くのフェンス裏に祠と御神水碑があります

なぜここに置かれているかは不明。

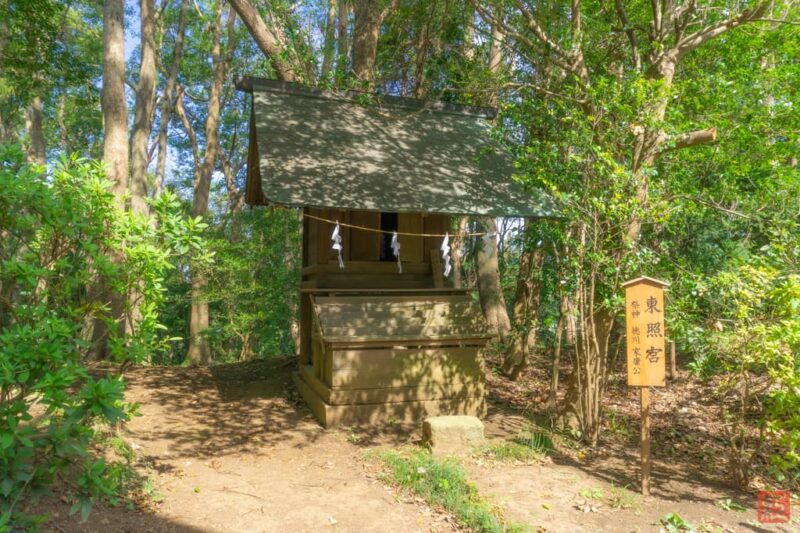

神門横の東照宮

裏参道入口の生馬神社と戦没徴発馬慰霊碑

当社は昭和61年に火災に遭い、社殿と御神木が焼失しました

特に案内板などはないですが、こちらはその御神木の一部ではないかと思われます。

釈迦山古墳

右に見える林がそれです。神社の神門を出て裏参道を直進すると、公道に合流する手前で右手に折れる細い道があります。そこを入っていくとこの場所にでます。

出光興産の社有地のため立入禁止(とか行止りとか書いてありますが、反対側に当たる二の鳥居右手から上ってくると特に何の注意書きもないので気づかず通ってしまいます…かつてはここに社宅があったのですが取り壊され現在は更地)。

ネットの情報によるとこの看板の前を右手に入っていくと古墳に上れるようです。私有地だそうで、上りたいなら許可を得る必要があります(裏参道神門横の民家の所有地らしい?)。

許可を得て上られた方が動画をアップされていました。

なお昭和中期頃までは、釈迦山古墳の西に山王山古墳という古墳も存在していたそうですが、開発により現存しません。

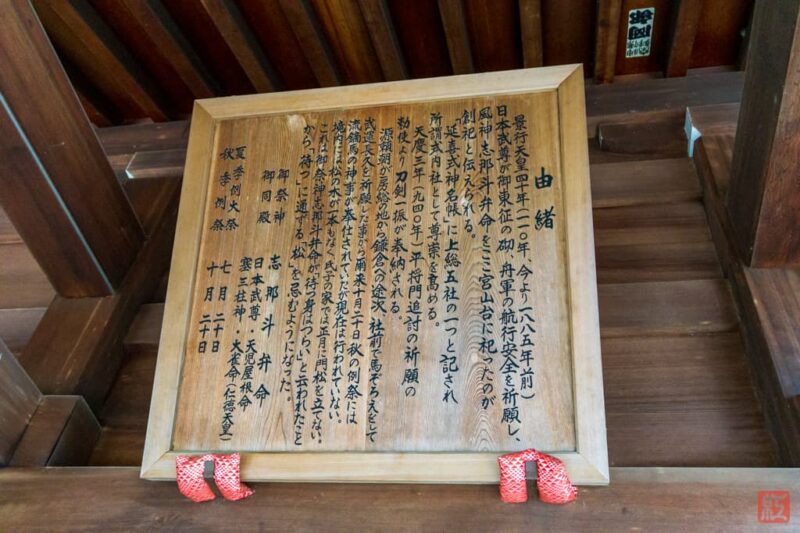

由緒

景行天皇四十年(一一〇年、今より一八八五年前)日本武尊が御東征の砌、舟軍の航行安全を祈願し、風神志那斗弁命をここ宮山台に祀ったのが創祀と伝えられる。

「延喜式神名帳」に上総五社の一つと記され所謂式内社として尊崇を高める。

天慶三年(九四〇年)平将門追討の祈願の勅使より刀剣一振が奉納される。

源頼朝が房総の地から鎌倉への途次、社前で馬ぞろえをして武運長久を祈願した事から爾来十月二十日秋の例祭には流鏑馬の神事が奉仕されていたが現在は行われていない。

境内には松の木が一本もなく、氏子の家では正月に門松を立てない。これは御祭神志那斗弁命が「待つ身はつらい」と云われたことから「待つ」に通ずる「松」を忌むようになった。

御祭神 志那斗弁命

御同殿 日本武尊・天児屋根命 塞三柱神・大雀命(仁徳天皇)

夏季例大祭 七月二十日

秋季例祭 十月二十日

社伝によれば景行天皇40年(110)の創建。

同53年(123)に景行天皇御東幸の際日本武尊を相殿に親祭。

成務天皇5年(135)、上海上国造の忍立化多比命が天児屋根命と塞三柱神を合祀。

履中天皇4年(403)、忍立化多比命五世の孫の忍兼命が大雀命を合祀。

延喜式神名帳の「上総国海上郡 姉埼神社」および、三代実録 元慶元年(877)5月17日丁巳条にみえる「上総国従五位上勳五等姉前神…正五位下」、同8年(884)7月15日癸酉条にみえる「上総国…正五位下勳五等姉前神…正五位上」の姉前神は当社に比定されています。

天慶3年(940)、平将門追討の祈願が寄せられ、勅使が刀剣一振を奉納。

治承4年(1180)、源頼朝が房総から鎌倉への途次、社前で馬ぞろえをし武運長久を祈願。

これ以来、秋の例祭には流鏑馬の神事が行われていたそうですが、現在は断絶。

明治6年県社列格。

前述の通り、当社周辺には姉崎古墳群と呼ばれる多数の古墳が存在しています(ただし消滅したものも多い)。

その被葬者は当地を支配した上海上国造の一族であると考えられており、当社も本来は上海上国造家の氏神であったと考えられています。

姉崎古墳群の分布は下記をご参照ください(おそらく全部は記載されていませんが)。

当社祭神は風神である志那斗弁命(支那斗弁命、級長戸辺命)。

日本書紀では級長戸辺命=級長津彦命とされていますが、級長戸辺命を女神、級長津彦命を男神とし一対の風神であるとする説もあります。

当社と島穴神社の祭神は夫婦神という伝承もあります(島穴神社が男神、当社が女神)。

当社境内には松がなく、氏子も正月に門松を飾らないなど松が忌まれています。

これは、島穴神が遠方に行く時、「まもなく帰るから待っているように」と告げたもののついに帰らず、姉埼神が「待つ身はつらい」と言ったことから、「待つ」に通ずる松を忌むようになったと伝えられます。

これとは別に、志那斗弁命と志那都比古命の姉弟神がこの地で待ち合わせをした際、姉神が先に来て弟神を待ったので姉前という地名が生まれたという伝承もあります(のちに前→埼/崎になったらしい。三代実録では姉「前」神ですね)。

ちなみにこの辺りの地名は「姉崎」なのですが、JRの駅名は「姉ヶ崎」で、当社は「姉埼」なのでちょっとややこしいことになっています。

御朱印

御朱印はあります。

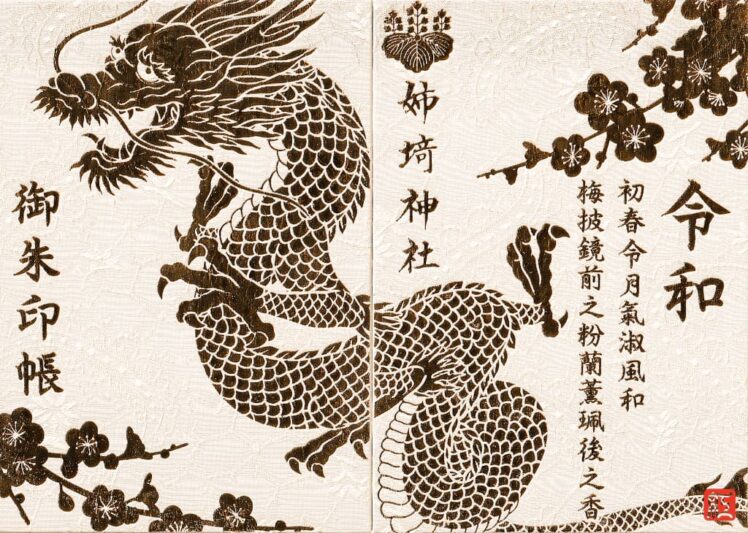

オリジナル御朱印帳もあります。令和記念ver.とそれ以前からのものがあり、2019/10時点では全種頒布されていました。

通常版は青地に金の龍。

令和記念ver.は2種あり、いずれも白地で金orピンクの龍+梅+令和の由来の序文。金の龍は正統派な感じ、ピンクの龍は切り絵っぽいデザインです。

令和の金色の方をいただきました

スキャンしたので色味が変わっていますが、龍や梅、文字が金色です。

アクセス

国道16号から千種海岸の交差点(位置)で東に折れ、青柳海保線(千種通り)に入ります。そのまま5km弱道なりに走ると、交差点(位置)左手に当社の鳥居があります。

鳥居横に駐車場あり(大きく看板出ています)。

そのほか、社殿南東の神門手前にも駐車場があります(位置)。石段上るのが大変な方はこちらへ。

上記ルートと同様に進み、鳥居のある交差点の一つ手前の交差点(位置)を左折。400mほど先の突き当りを右折すると神門前に出るのですが、その右斜め後ろ辺りが駐車場(神門前の道は一方通行になっていて、左側から入り右側から出ます。右側の方の路肩が駐車場)。

神社概要

| 社名 | 姉埼神社(あねさきじんじゃ) |

|---|---|

| 通称 | 明神様 |

| 旧称 | – |

| 住所 | 千葉県市原市姉崎2278 |

| 祭神 | 支那斗弁命 |

| 社格等 | 式内社 上総国海上郡 姉埼神社 日本三代実録 元慶元年五月十七日丁巳 姉前神 正五位下 日本三代実録 元慶八年七月十五日癸酉 姉前神 正五位上 旧県社 |

| 札所等 | – |

| 御朱印 | あり |

| 御朱印帳 | あり(通常版1種、令和記念版2種) |

| 駐車場 | あり |

| 公式Webサイト | https://anejin.org/ |

| 備考 | – |

参考文献

- 「姉崎神社」, 『日本歴史地名大系』(データベース「JapanKnowledge」)

- 「姉埼神社」, 神社本庁教学研究所研究室編『平成「祭」データ(CD-ROM)』全国神社祭祀祭礼総合調査本庁委員会, 1995

- 式内社研究会編『式内社調査報告 第十一巻 東海道6』皇學館大学出版部, 1976

- 谷川健一編『日本の神々 神社と聖地 第十一巻 関東』白水社, 1984

- 明治神社誌料編纂所編『府県郷社明治神社誌料 上巻』明治神社誌料編纂所, 1912(国会図書館デジタルコレクション 539-540コマ)