天椅立神社。

東みよし町昼間、箸蔵駅の東約2km、吉野川北岸から約500mの所に鎮座。

式内社 天椅立神社の論社。

境内

境内前の石段

昭和29年の台風の際に吉野川が洪水を起こした際、12段目まで水が来たそうです。

鳥居

狛犬

手水舎

社殿

拝殿

「全国一社 天椅立神社」の額(椅は右上が立となっている異体字)

扁額

本殿

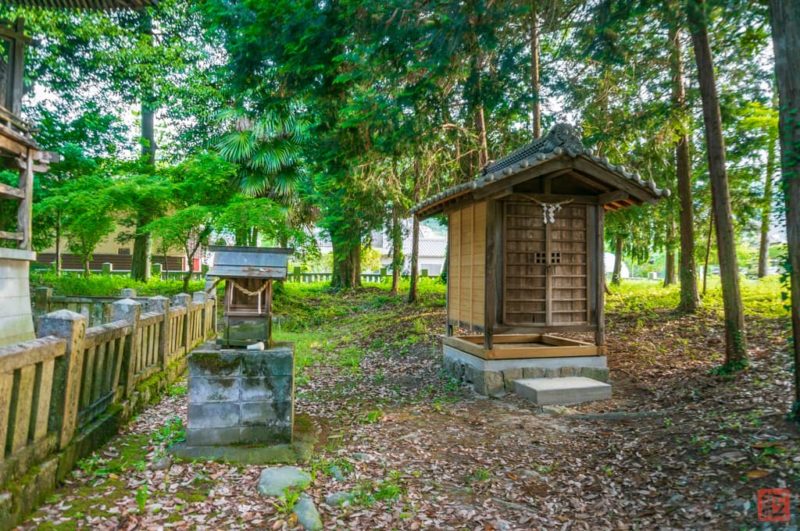

境内社等

荒神社

社幣能神社と地主神社

境内社

『式内社調査報告』や『徳島県神社誌』によれば境内社は荒神社、地主神社、社幣能神社とされていますがこの二社は?

心字の池

伝立法廃寺礎石

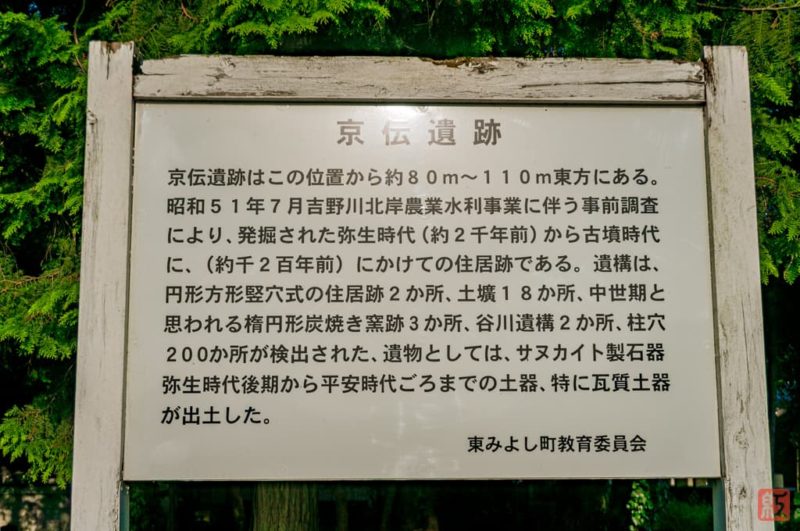

京伝遺跡

京伝遺跡はこの位置から約80m~110m東方にある。昭和51年7月吉野川北岸農業水利事業に伴う事前調査により、発掘された弥生時代(約2千年前)から古墳時代に、(約千2百年前)にかけての住居跡である。遺構は、円形方形竪穴式の住居跡2か所、土壙18か所、中世期と思われる楕円形炭焼き窯跡3か所、谷川遺構2か所、柱穴200か所が検出された、遺物としては、サヌカイト製石器弥生時代後期から平安時代ごろまでの土器、特に瓦質土器が出土した。

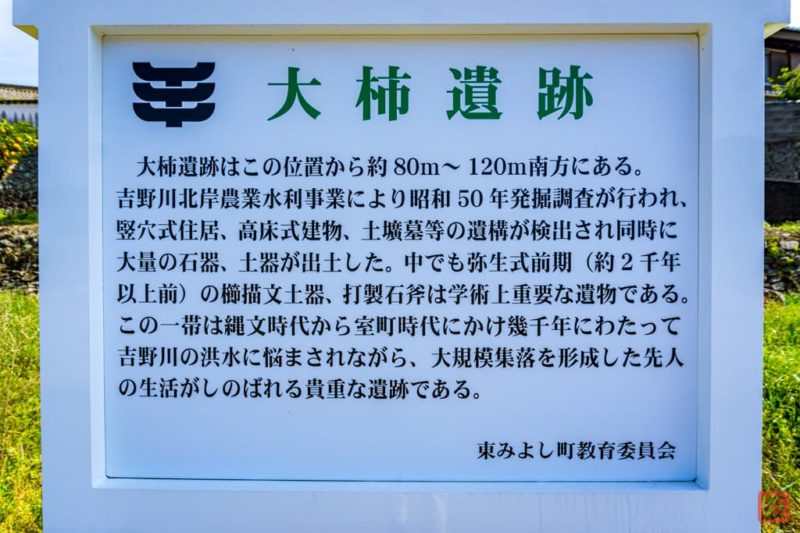

大柿遺跡

神社から西へ200mほどのところに大柿遺跡の案内板が立っています。

大柿遺跡

大柿遺跡はこの位置から約80m~120m南方にある。吉野川北岸農業水利事業により昭和50年発掘調査が行われ、竪穴式住居、高床式建物、土壙墓等の遺構が検出され同時に大量の石器、土器が出土した。中でも弥生式前期(約2千年以上前)の櫛描文土器、打製石斧は学術上重要な遺物である。この一帯は縄文時代から室町時代にかけ幾千年にわたって吉野川の洪水に悩まされながら、大規模集落を形成した先人の生活がしのばれる貴重な遺跡である。

案内板南方

この辺が大柿遺跡?現在は農地ですが。

案内板の東に祠等があります

Googlemapに神事場〔天椅立神社〕と登録があるので、何らかの神事が行われる場所なのでしょう(御旅所?)。

由緒

創建時期、由緒は不詳。

延喜式神名帳にみえる「阿波国美馬郡 天椅立神社」の論社とされています。

社名の読みは「あまのはしだて」。

『三好郡誌』に以下のような古老の言い伝えが収録されているそうです。

- 往古は社地広大で現在宮内と言われる地域は全て境内であり、現社地より南100m程の水田中に2つの大きな鳥居の沓石が東西に並んでいた。

- 文政末に本殿の西を平坦にした時に厚い布目瓦が沢山出土した。

- かつて境内には大樹枯木が沢山あったが枯死したり修理用に伐採した。

かつては羽津明神と称していたようですが由来は不明。

『式内社の研究』によれば、明治初年の神社取調指上帳の記述として、「これは肆の草書を津としたからであり、羽津即ち橋で、椅大明神である。辻の方へ渡る舟橋の椅神社から社名ができたか」との説を挙げています。

明治3年に古称に復し天椅立神社と改称。

明治4年郷社列格。

祭神は伊邪那岐命、伊邪那美命。

いつからこの二柱と定められたのかは不明(羽津明神であった頃はその名の通り羽津明神を祀っていたのでしょうがそれがどんな神なのか不明。上述の通りその名の由来もわかりません)。

御朱印

御朱印はあります。

ただし、宮司印+墨書きという形になります。

宮司さんの本務社は八幡神社(東みよし町足代3026)で、すぐそばに社務所(おそらく兼ご自宅)があるので、こちらでいただく形となります。

天戸八坂神社も同じ宮司さんなので、もしかすると同じ形で拝受可能かも。

アクセス

県道12号の昼間地区内の五叉路(位置)で南東方向の脇道に入ります(説明しづらいのでリンク先の地図見てください…)。あとは道なりに東方向へ。

他にもルートありますが、このルートが一番道が広いかと思います。

地図直リンクはこちら。

車は境内に駐車可能。境内右手から入れます。

神社概要

| 社名 | 天椅立神社(あまのはしだてじんじゃ) |

|---|---|

| 通称 | 昼間の大宮 |

| 旧称 | 羽津明神 |

| 住所 | 徳島県三好郡東みよし町昼間3266 |

| 祭神 | 伊邪那岐命 伊邪那美命 |

| 社格等 | 式内社 阿波国美馬郡 天椅立神社 旧郷社 |

| 札所等 | – |

| 御朱印 | あり |

| 御朱印帳 | – |

| 駐車場 | 境内駐車可 |

| 公式Webサイト | – |

| 備考 | – |

参考文献

- 「昼間村」, 『日本歴史地名大系』(データベース「JapanKnowledge」)

- 「天椅立神社」, 神社本庁教学研究所研究室編『平成「祭」データ(CD-ROM)』全国神社祭祀祭礼総合調査本庁委員会, 1995

- 志賀剛『式内社の研究 第1巻 概論・南海道』雄山閣, 1987

- 式内社研究会編『式内社調査報告 第二十三巻 南海道』皇學館大学出版部, 1987

- 谷川健一編『日本の神々 神社と聖地 第二巻 山陽・四国』白水社, 1984

- 徳島県神社庁教化委員会編『改訂 徳島県神社誌』徳島県神社庁, 2019

- 徳島県三好郡編『三好郡志』徳島県三好郡, 1924(国会図書館デジタルコレクション 442-443コマ)

- 明治神社誌料編纂所編『府県郷社明治神社誌料 下巻』明治神社誌料編纂所, 1912(国会図書館デジタルコレクション 265コマ)