陽夫多神社。

伊賀市馬場に鎮座。壬生野ICの北北西2.8kmほどの場所。

式内社 陽夫多神社に比定される神社。

境内

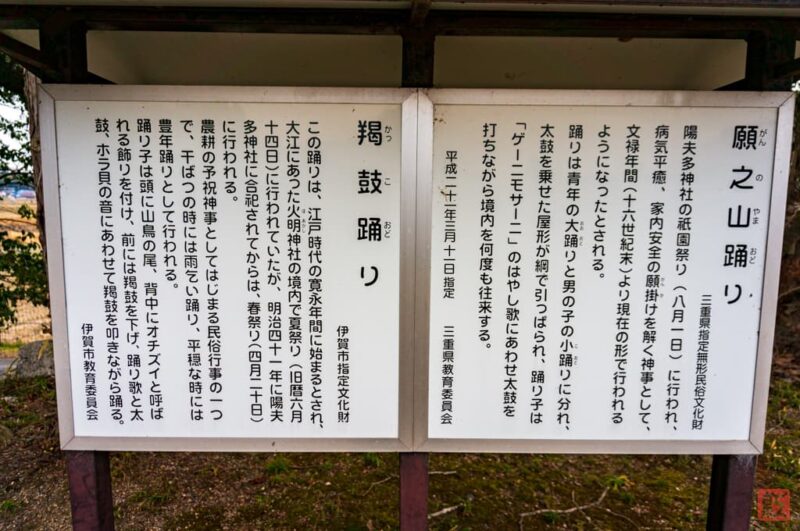

表参道入口(阿山小学校の西)に建つ箱看板

表参道

県社の社号標

郷社の社号標

側面に式内国史見在とあります。

参道の橋

狛犬

鳥居

手水舎

神井

馬場の宮井ともいうようです。普段は涸井ですが、祇園祭前になると湧き出し、祭が終わると次第に涸井に戻るといいます。決して腐らず、病人に飲ませるだけでよく効くのだとか。

陽夫多神社の祇園祭り(8月1日)に行われ、病気平癒、家内安全の願掛けを解く神事として、文禄年間(16世紀末)より現在の形で行われるようになったとされる。

踊りは青年の大踊りと男の子の小踊りに分れ、太鼓を乗せた屋形が綱で引っぱられ、踊り子は「ゲーニモサーニ」のはやし歌にあわせ太鼓を打ちながら境内を何度も往来する。

この踊りは、江戸時代の寛永年間に始まるとされ、大江にあった火明神社の境内で夏祭り(旧暦6月14日)に行われていたが、明治41年に陽夫多神社に合祀されてからは、春祭り(4月20日)に行われる。

農耕の予祝神事としてはじまる民俗行事の一つで、干ばつの時には雨乞い踊り、平穏な時には豊年踊りとして行われる。

踊り子は頭に山鳥の尾、背中にオチズイと呼ばれる飾りを付け、前には羯鼓を下げ、踊り歌と太鼓、ホラ貝の音にあわせて羯鼓を叩きながら踊る。

車道参道側にある手水舎

社殿

拝殿

かなり横長の建物です。

拝殿左右に鳥居があり、幣殿、本殿まで登れます

幣殿

本殿への階段

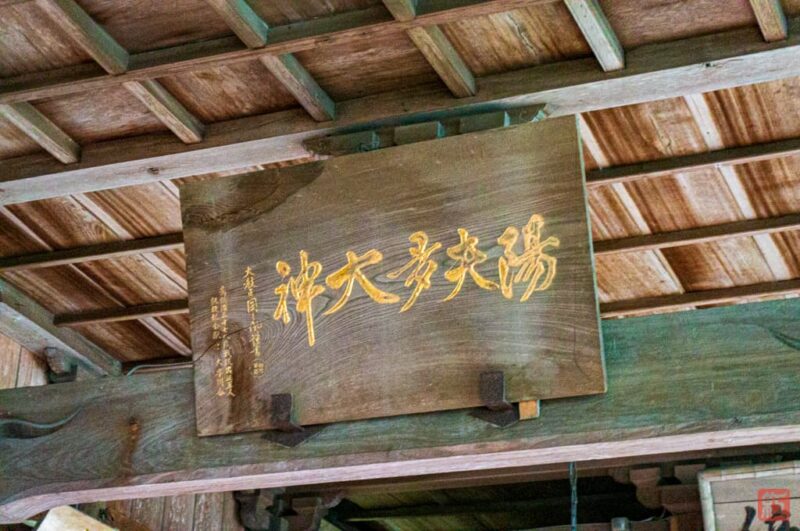

扁額

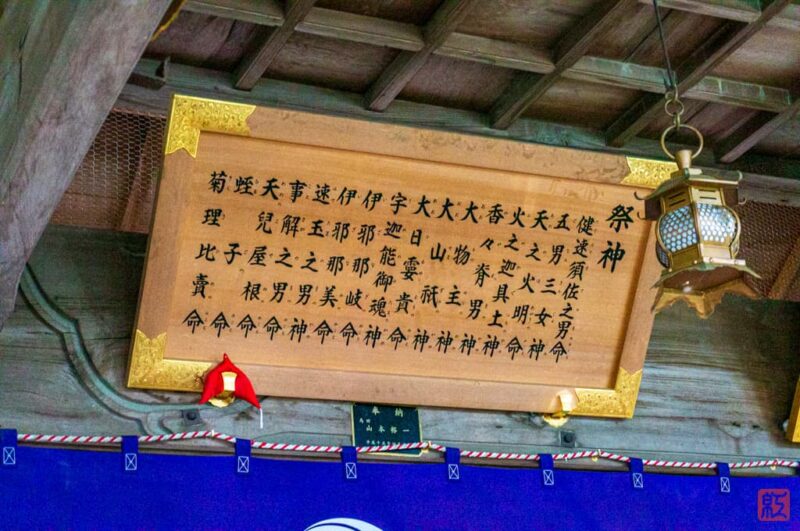

祭神が記された額

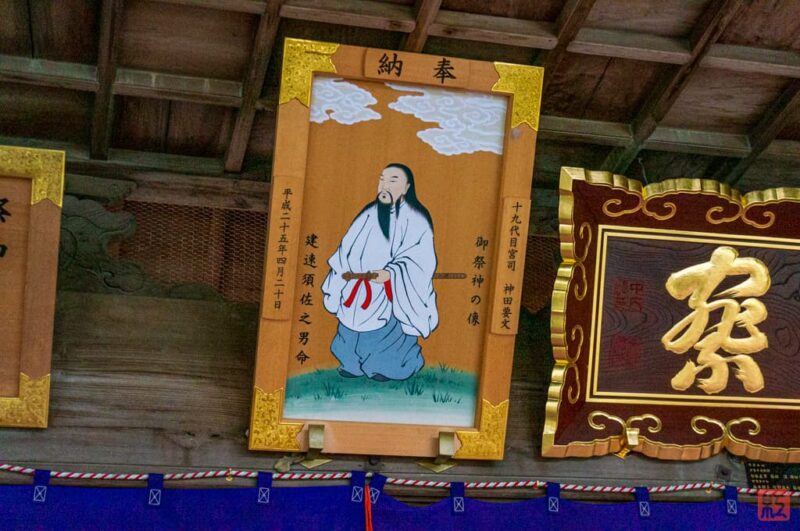

祭神、健速須佐之男命の絵が描かれた額

本殿

本殿脇の狛犬

境内社等

八柱神社

手前に古神札等納付所があります(拝殿的なものか)

陽夫多神社 古代杉 樹齢約600年 地上13尺で輪切

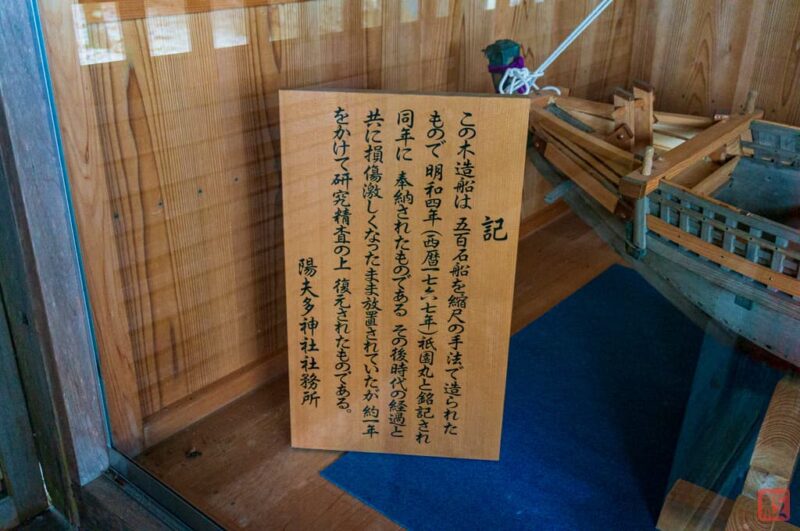

社宝 祇園丸(古船)

この木造船は五百石船を縮尺の手法で造られたもので明和4年(西暦1767年)祇園丸と銘記され同年に奉納されたものである その後時代の経過と共に損傷激しくなったまま放置されていたが約1年をかけて研究精査の上復元されたものである。

神宮遙拝所

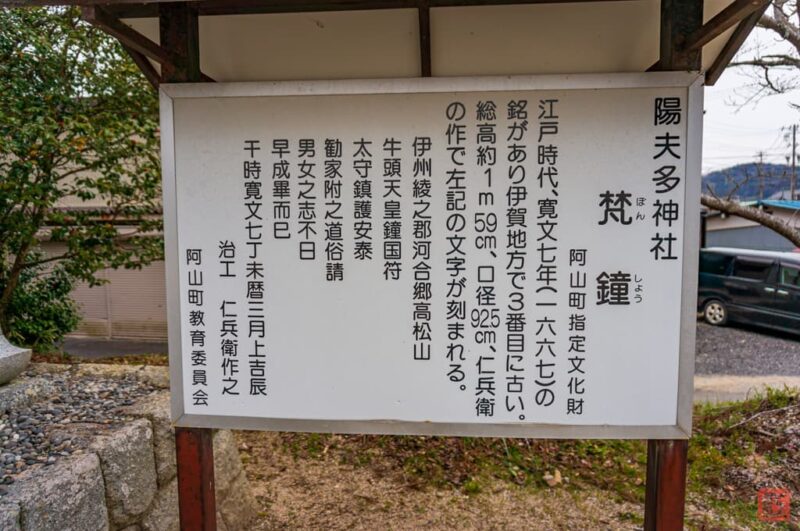

梵鐘

阿山町指定文化財

江戸時代、寛文七年(一六六七)の銘があり伊賀地方で3番目に古い。総高約1m59cm、口径92.5cm、仁兵衛の作で左記の文字が刻まれる。

伊州綾之郡河合郷高松山

牛頭天皇鐘国符

太守鎮護安泰

勧家附之道俗請

男女之志不日

早成畢而巳

干時寛文七丁未暦三月上吉辰

治工 仁兵衛作之

忠魂碑

蔵

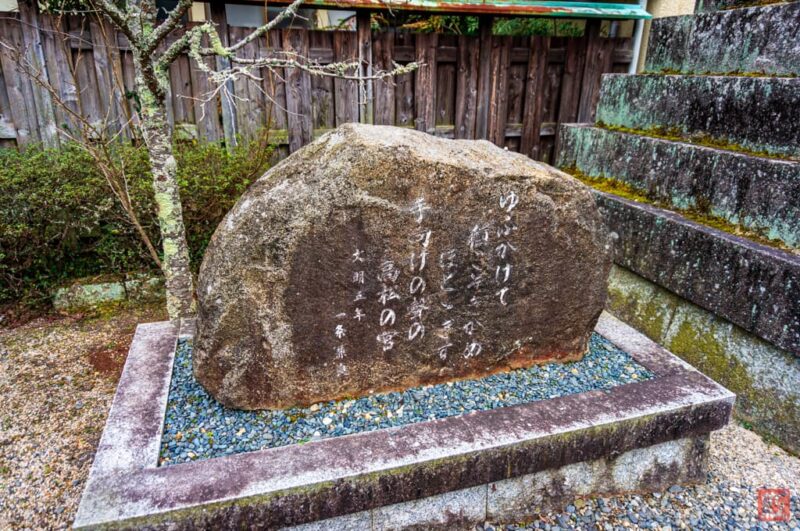

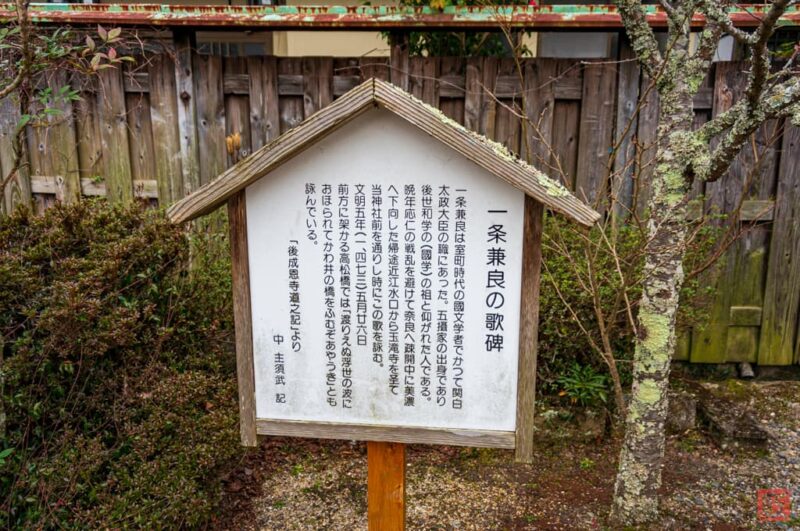

一条兼良の歌碑

「ゆふかけて猶こそきかめほとゝぎす手向けの聲の高松の宮」

一条兼良は室町時代の國文学者でかつて関白太政大臣の職にあった。五攝家の出身であり後世和学の(國学)の祖と仰がれた人である。

晩年応仁の戦乱を避けて奈良へ疎開中に美濃へ下向した帰途近江水口から玉滝寺を圣て当神社を通りし時にこの歌を詠む。

文明五年(一、四七三)五月廿六日

前方に架かる高松橋では「渡りえぬ浮世の波におほられてかわ井の橋をふむぞあやうき」とも詠んでいる。

「後成恩寺道之記」より

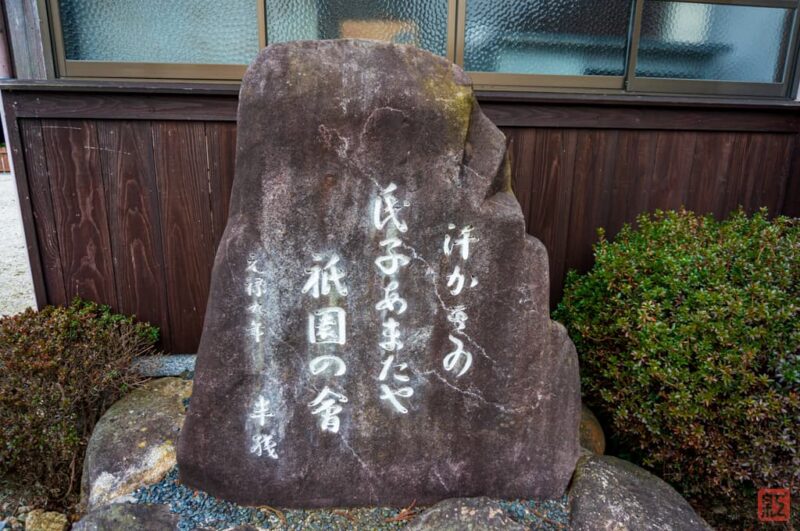

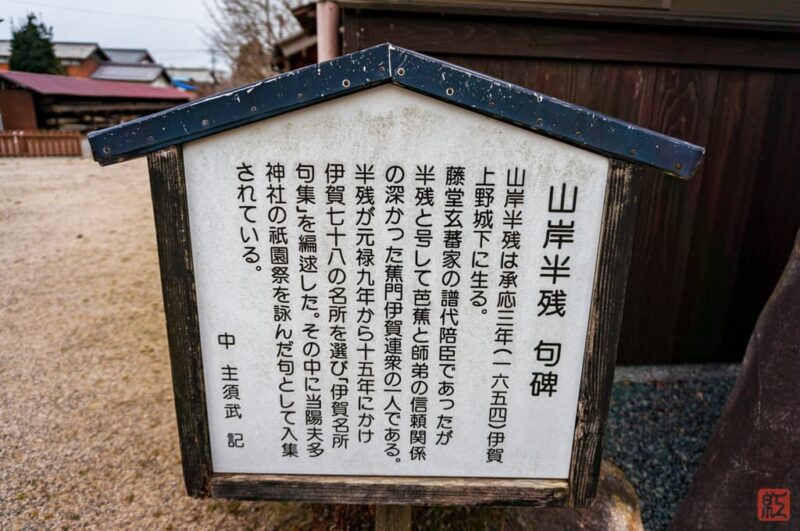

山岸半残句碑

「汗かきの氏子あまたや祇園の會」

山岸半残は承応三年(一六五四)伊賀上野城下に生る。

藤堂玄蕃家の譜代陪臣であったが半残と号して芭蕉と師弟の信頼関係の深かった蕉門伊賀連衆の一人である。

半残が元禄九年から十五年にかけ伊賀七十八の名所を選び「伊賀名所句集」を編逑した。その中に当陽夫多神社の祇園祭を詠んだ句として入集されている。

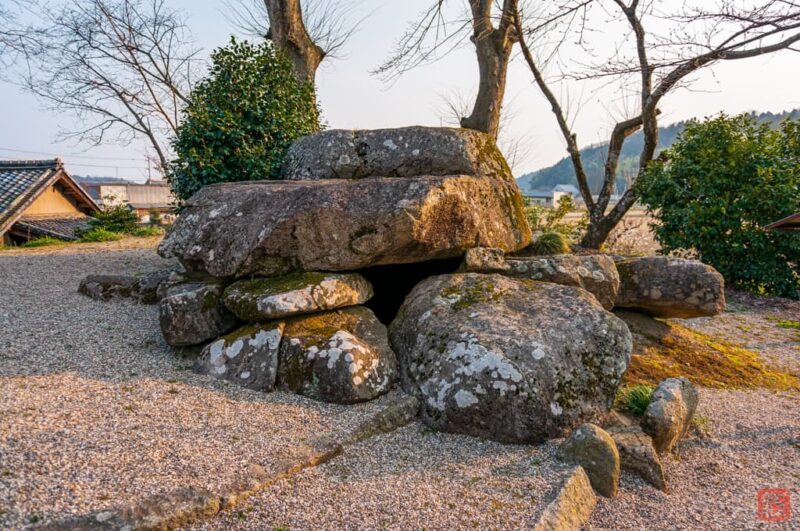

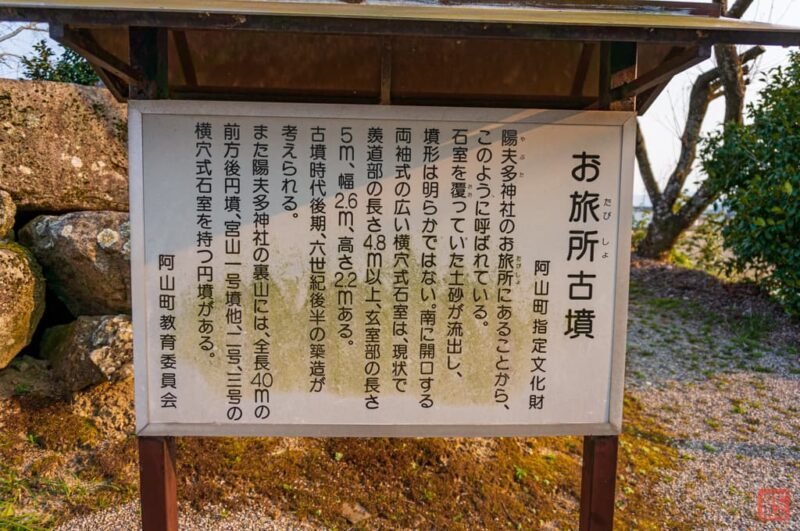

御旅所古墳

車参道を出て道を渡った先にあります。

古墳横の建物

御旅所?

陽夫多神社のお旅所にあることから、このように呼ばれている。

石室を覆っていた土砂が流出し、墳形は明らかではない。南に開口する両袖式の広い横穴式石室は、現状で羨道部の長さ4.8m以上、玄室部の長さ5m、幅2.6m、高さ2.2mある。

古墳時代後期、六世紀後半の築造が考えられる。

また陽夫多神社の裏山には、全長40mの前方後円墳、宮山一号墳他、二号、三号の横穴式石室を持つ円墳がある。

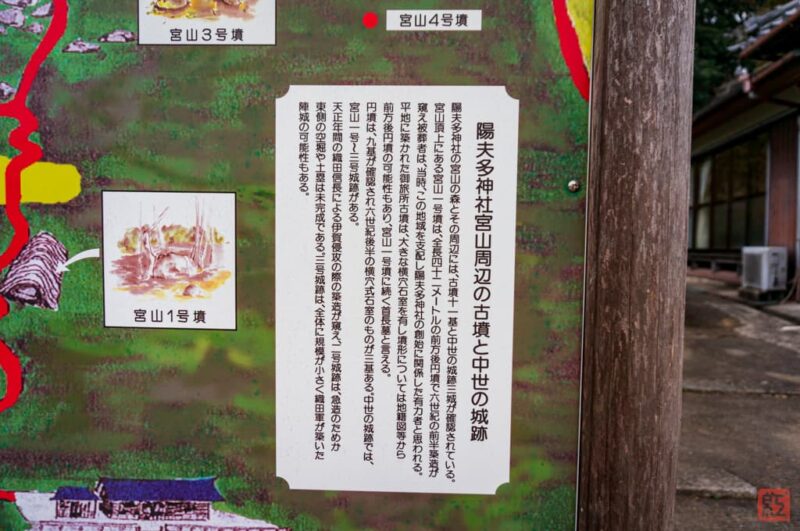

宮山

神社後方に宮山と云う小さな山があり、多数の古墳や城跡があります。

本殿脇あたりから宮山の散策道が整備されています。

陽夫多神社の宮山の森とその周辺には、古墳十一基と中世の城跡3城が確認されている。

宮山頂上にある宮山一号墳は、全長四十二メートルの前方後円墳で六世紀の前半築造が窺え被葬者は、当時、この地域を支配し陽夫多神社の創始に関係した有力者と思われる。

平地に築かれた御旅所古墳は、大きな横穴石室を有し墳形については地籍図等から前方後円墳の可能性もあり、宮山一号墳に続く首長墓と言える。

円墳は、九基が確認され六世紀後半の横穴式石室のものが3基ある。中世の城跡では、宮山一号~三号城跡がある。

天正年間の織田信長による伊賀侵攻の際の築造が窺え、二号城跡は、急造のためか東側の空堀や土塁は未完成である。三号城跡は、全体に規模が小さく織田軍が築いた陣城の可能性もある。

宮山1号墳(たぶん)

全長四十二メートルの前方後円墳。内部主体や埴輪の有無は不明。陽夫多神社の創始に関係する人物が、葬られている可能性がある。

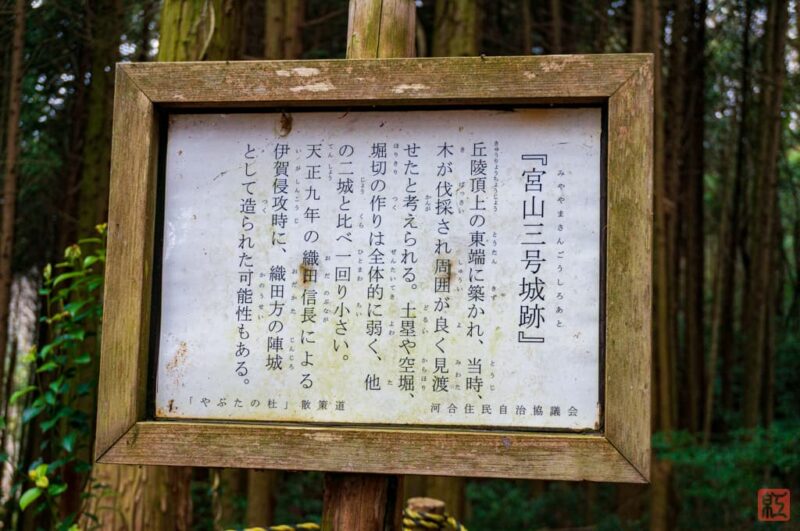

宮山3号城跡?

丘陵頂上の東端に築かれ、当時、木が伐採され周囲が良く見渡せたと考えられる。土塁や空堀、堀切の作りは全体的に弱く、他の二城と比べ一回り小さい。

天正九年の織田信長による伊賀侵攻時に、織田方の陣城として造られた可能性もある。

宮山3号墳

完存する直径二十メートルの円墳。

横穴石室を持つ六世紀後半の築造。

宮山1号城跡?

南に面して築かれ、丘陵の頂上近くの南斜面を削平し、防御のため北側に土塁と空堀、西側には堀切を設けている。すぐ下を通る波敷野方面からの道を押さえる狙いが窺える。

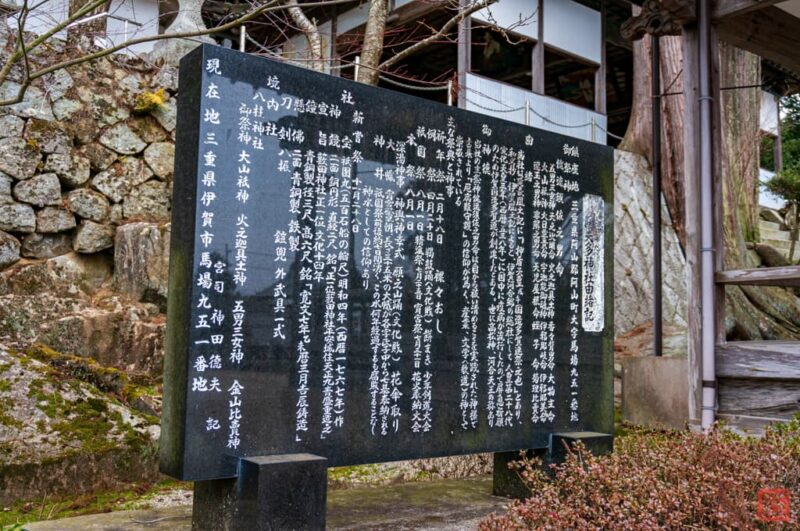

由緒

鎮座地 三重県阿山郡阿山町大字馬場九五一番地

御祭神 健速須佐之男命

五男三女神 天之火明命 火之迦具土神 香々背男命 大物主命 大山祇神 大日孁貴命 宇迦能御魂神 伊邪那岐命 伊邪那美命 速玉之男神 事解之男神 天児屋根命 蛭子命 菊理比賣命

由緒

当社は延長風土記に「押盾天皇戌午国造多賀連祭之也」とあり、和名抄、伊賀風土記によると、伊賀河合郷の総社にして人皇第二十八代宣化天皇三年(西暦五三八年)に国中に疫病が流行したので屏息祈願のため伊賀国造多賀連が創建したとある。世に高松神、河合天王の称あり

御神徳

当社の主祭神健速須佐之男命は自から祓い清めることを実践された神様で古来より「厄病難守護」の信仰が篤く、産業、文学(歌道)の神として崇敬されている

主な祭典と神事

祈年祭 二月十八日 裸々おし

例祭 四月二十日 羯鼓踊(文化財) 餅まき 少年剣道大会

祇園祭 八月一日 精進祭 七月二十五日 宵宮祭 七月三十一日 花火奉納大会

本祭 八月一日

深湯神事 神輿神幸式 願之山踊(文化財) 花傘取り

火幟 宵宮祭早朝、長さ三十五米の大幟が各字氏子中から七基奉納される

神井 祇園祭前後約七日間湧く、この水何年経過するも腐敗することなし

神水としての信仰あり

新嘗祭 十一月二十八日

社宝

祇園丸(五百石船の縮尺)明和四年(西暦一七六七年)作

神鏡 二面 銅円形 直径二尺 銘「正一位藪田神社平安城住天正九青盛重造之」

宣旨 藪田神社正一位文化十四年

鐘 青銅製 径三尺 髙六尺 銘「寛文七年乙未暦三月辰鋳造」

懸仏 二面 青銅製 鉄製

刀剣 八振 鎧兜外武具一式

境内社 八柱神社

御祭神 大山祇神 火之迦具土神 五男三女神 金山比賣神

現在地 三重県伊賀市馬場九五一番地

創建時期は不詳。

『永閑伊賀名所記』『明治神社誌料』等では宣化天皇3年(538)の創建とされます。

境内由緒記によれば「国中に疫病が流行したので屏息祈願のため伊賀国造多賀連が創建」とのこと。

延喜式神名帳にみえる「伊賀国阿拝郡 陽夫多神社」は当社に比定されています。

社記によれば、かつては5丁(約550m)ほど東の藤山にあったとされます。

当地は元々、三代実録に見える「高松神」の鎮座地であり、時期は不明ですがいつからか陽夫多神社が遷ってきて合祀されたのではないかと見られます。

三代実録 貞観3年(861)4月10日条に「授伊賀国正六位上…高松神…従五位下」と、伊賀国高蔵神・阿波神・宇奈根神とともに高松神が正六位上から従五位下に進階したとあります。

よって高松神は貞観以前から正六位上の神階を有したと思われますが、その由緒は不明。

文明5年(1573)5月、一条兼良が美濃に赴いた時の紀行文『ふち河の記』に高松宮として記されています。

美濃からの帰途、5月26日に「玉瀧をたちてかは井といふ所をとをる。ひとつはしあり。高松宮の右のかたにありてみやる。牛頭天王にてましますとかや」とあり、

「わたりえぬ うき世に波におほゝれて かはゐの橋を ふむぞあやふき」

「ゆふかけて 猶こにきかめ ほとゝぎす 手向のこゑの 高松のみや」

と二首を詠んでいます。

江戸時代には藩主藤堂氏の崇敬を得、社領200石の寄進、また享保4年(1719)社殿大破時には米100俵の寄進があったとされます。

文化14年(1817)正一位に昇叙。

明治4年、村社に列格、同16年、郷社に昇格。

昭和4年、県社に昇格。

現在の祭神は健速須佐之男命で、五男三女神を配祀。

さらに明治に合祀された祭神が多数。

ただ、『三重県神社誌』『日本歴史地名大系』『日本の神々』『明治神社誌料』等には祭神として須佐之男命とともに高松神が挙げられており、昭和頃までは高松神も正式に祭神とされていたのだと思われます。

高松神については詳細不明ですが、『式内社調査報告』『日本歴史地名大系』ではこの地方の開拓に関係した祖先神を祀ったのではないかと推測しています。

『式内社調査報告』は、平安中期以降の祇園信仰の普及にともない、牛頭天王が祭神とされたのではないかとも述べていますが、それ以前の陽夫多神社の祭神については不明。

御朱印

御朱印はあります。

社務所で拝受可。

アクセス

名阪国道壬生野ICを降り北上。

西之沢交差点(位置)で左折し国道25号(非名阪)へ。

500mほど先の円徳院交差点(位置)で右折、県道673号へ。

2km強行った場所(位置)に、陽夫多神社車道入口の案内が出ているので左折。

100mほど行くと右手に「参道につき最徐行」の案内板が立っているのでそこを右折(上写真参照)

その先に駐車場の案内が出ているので、指定の場所に駐車します(境内にある陽道館という剣道道場の脇あたり)。

神社概要

| 社名 | 陽夫多神社(やぶたじんじゃ) |

|---|---|

| 通称 | – |

| 旧称 | 藪田大明神 川合社 高松宮 高松祇園 |

| 住所 | 三重県伊賀市馬場951 |

| 祭神 | 健速須佐之男命 |

| 配祀 | 五男三女神 |

| 合祀 | 天之火明命 火之迦具土神 香々背男命 大物主命 大山祇神 大日孁貴命 宇迦能御魂神 伊邪那岐命 伊邪那美命 速玉之男神 事解之男神 天児屋根命 蛭子命 菊理比賣命 |

| 社格等 | 式内社 伊賀国阿拝郡 陽夫多神社 日本三代実録 貞観三年四月十日甲寅 高松神 従五位下 旧県社 |

| 札所等 | – |

| 御朱印 | あり |

| 御朱印帳 | – |

| 駐車場 | あり |

| 公式Webサイト | – |

| 備考 | 陽夫多神社の旧地は5丁(約550m)ほど東の藤山と伝わる |

参考文献

- 「陽夫多神社」, 『日本歴史地名大系』(データベース「JapanKnowledge」)

- 「陽夫多神社」, 神社本庁教学研究所研究室編『平成「祭」データ(CD-ROM)』全国神社祭祀祭礼総合調査本庁委員会, 1995

- 式内社研究会編『式内社調査報告 第六巻 東海道1』皇學館大学出版部, 1990

- 三重県神職会編『三重県神社誌 第2』三重県神職会,1922(国会図書館デジタルコレクション 66-80コマ)

- 明治神社誌料編纂所編『府県郷社明治神社誌料 上巻』明治神社誌料編纂所, 1912(国会図書館デジタルコレクション 753コマ)