真木山神社。

滋賀との県境に位置する槙山に鎮座。

式内社 真木山神社に比定される神社。

境内

橋(アクセス項参照)を渡った辺りに看板

看板の後ろに社号標

参道

参道の社号標

一の鳥居

二の鳥居

鐘楼

別当寺であった天台宗光明山東福寺の遺物。

手水舎

三の鳥居

社殿脇の古い扁額

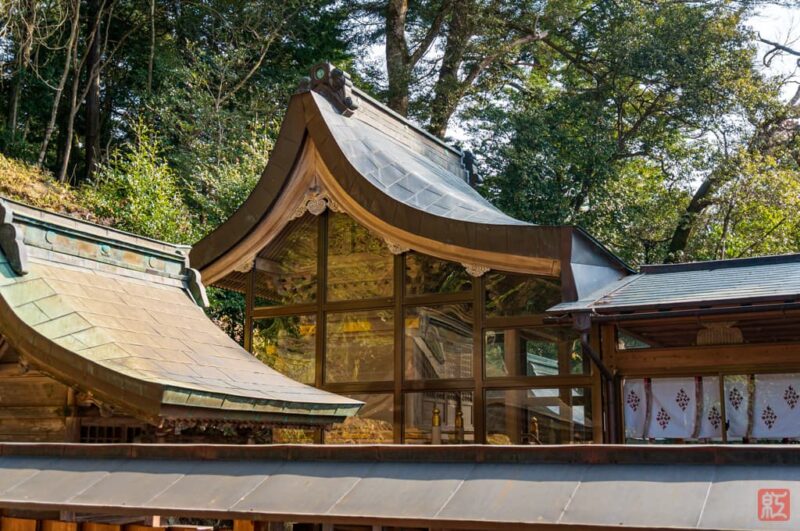

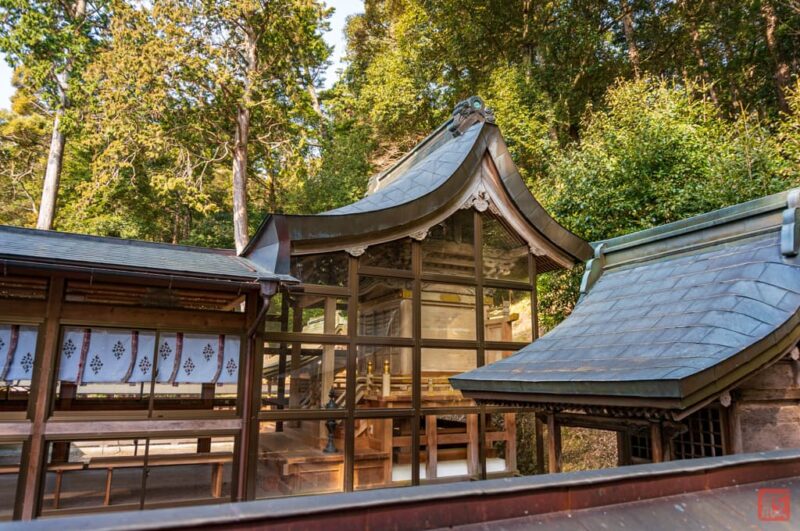

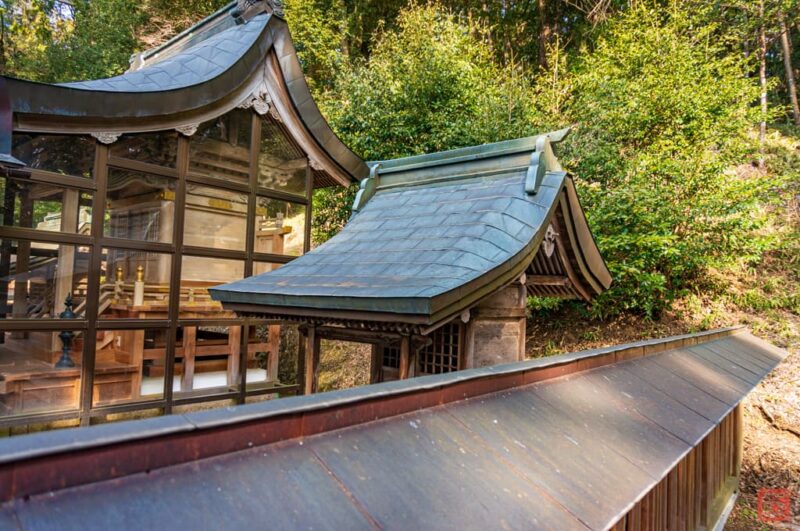

社殿

拝殿

手前に能舞台(後述)があるので正面からは納めきれません。

扁額

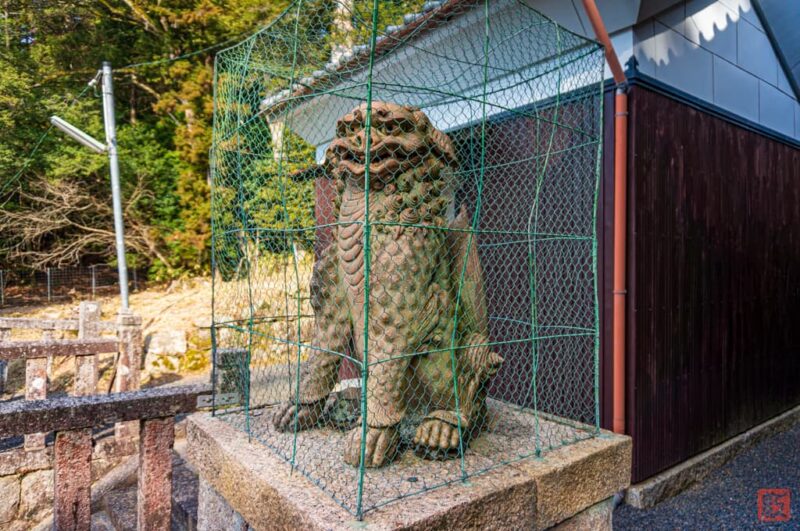

拝殿脇に網で囲われた狛犬

本殿

『式内社調査報告』には「本殿裏に高さ30尺余の巨石があり、神石といわれている」とありますが、参拝時知らなかったため未確認。

境内社等

茅葺の能舞台

文政5年(1822)の建立。

例祭には金春流能楽が奉納されるそうです。この能楽は、宝永年間(1704-1711)に奈良の能師が伊勢参宮の折、当社前で腹痛を起こし、治してもらえたら毎年能を奉納しようと誓って祈ったところ平癒し、以降奉納が続いているものだそうです。

本殿左右に境内社がありますが、社名不詳

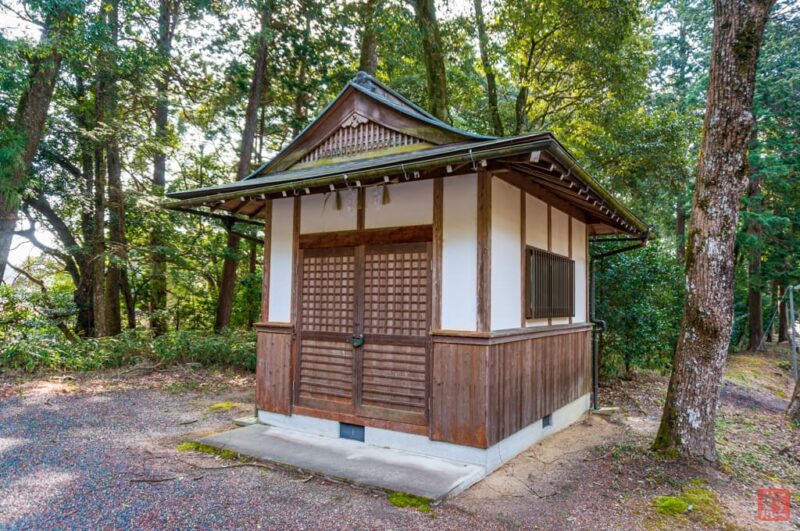

神輿庫か

参道脇の祠?

駐車場奥にあった藤原家跡地の碑

旧社家が藤原家だそうなので、その家の跡地かと。

社務所

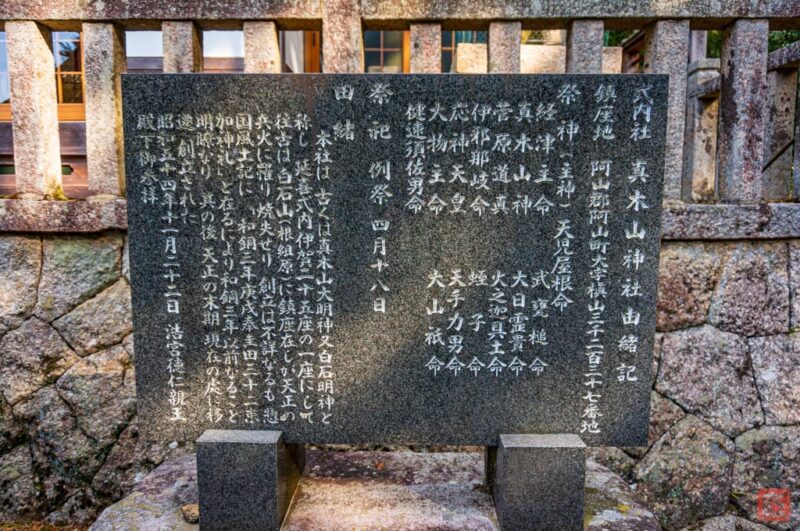

由緒

鎮座地 阿山郡阿山町大字槇山三千二百三十七番地

祭神(主神)天児屋根命

経津主命 武甕槌命

真木山神 大日霊貴命

菅原道真 火之迦具土命

伊邪那岐命 蛭子命

応神天皇 天手力男命

大物主命 大山祇命

健速須佐男命

祭祀 例祭 四月十八日

由緒

本社は古くは真木山大明神又白石明神と称し延喜式内伊賀二十五座の一座にして往古は白石山(根組原)に鎮座しが天正の兵火に罹り焼失せり 創立は不詳なるも惣国風土記に「和銅三年庚戌奉圭田三十二束加神札」と在るにより和銅三年以前なること明瞭なり 其の後天正の末期現在の處に移遷創立された

昭和五十四年十一月二十二日浩宮徳仁親王殿下御参拝

古くは真木山大明神または白石神社と称し、延喜式内伊賀二十五座の一座で、往古は白石山(根組原)に鎮座したが、天正の兵火により消失した。創立は不詳だが惣国風土記「和銅三年庚戌奉圭田三十二東加神札」と在るので、和銅三年(710年)以前であることは明瞭である。その後天正末期に今の場所に移遷創立された。昭和54年11月30日に浩宮徳仁親王殿下(現皇太子殿下)が参拝されている。

創建時期は不詳。

『惣国風土記』に、和銅3年(710)に圭田を献じ神禮を加えた、とあるので、それ以前の創立だとする話もありますが、『惣国風土記』に偽書の疑いがあるため信憑性は微妙なところ。

ただ、当地は古くから木材の産出地として知られており、東大寺建立に際して良材を産出したことが『東大寺要録』にも記されています。

また、続日本紀 天平17年4月乙未(8日)の条によれば、山火事があったとも(「伊賀国真木山火。三四日不滅。延焼数百余町。即仰山背・伊賀・近江等国、撲滅之」)。

延喜式神名帳にみえる「伊賀国阿拝郡 真木山神社」は当社に比定されています。

かつては現社地の西4kmほどにある根組原(白石山の中腹)に鎮座していました(ここには現在も白石神社が祀られています)。

しかし天正伊賀の乱により焼失。

それ以降(正確な時期は不明)に現在地に遷座。

明治4年に村社列格。

御朱印

御朱印の有無は不明。

ただ、授与していないことを宮司さんに確認したと記載しているサイトがありました。

アクセス

名阪国道を壬生野ICで下りて県道49号を北上。

10kmほど行って、県道50号に入ってちょっとの辺り(位置)で右折して橋を渡ります。

細い道なので注意。

そのまま直進すると参道が見えてきます。参道に沿って左側に車道があるのでそちらを進みます。

境内左手に駐車場があります(位置)。

神社概要

| 社名 | 真木山神社(まきやまじんじゃ) |

|---|---|

| 通称 | – |

| 旧称 | 白石明神 |

| 住所 | 三重県伊賀市槙山3237 |

| 祭神 | 天児屋根命 経津主命 真木山神 |

| 合祀 | 菅原道真 伊邪那岐命 応神天皇 大物主命 健速須佐之男命 武甕槌命 大日霊貴命 蛭子命 火之迦具土命 天手力男命 大山祇命 |

| 社格等 | 式内社 伊賀国阿拝郡 真木山神社 旧村社 |

| 札所等 | – |

| 御朱印 | 不明(なし?) |

| 御朱印帳 | – |

| 駐車場 | あり |

| 公式Webサイト | – |

| 備考 | 旧鎮座地は根組原の白石神社(西方約4km) |

参考文献

- 「真木山神社」, 『日本歴史地名大系』(データベース「JapanKnowledge」)

- 「真木山神社」, 神社本庁教学研究所研究室編『平成「祭」データ(CD-ROM)』全国神社祭祀祭礼総合調査本庁委員会, 1995

- 式内社研究会編『式内社調査報告 第六巻 東海道1』皇學館大学出版部, 1990

- 谷川健一編『日本の神々 神社と聖地 第六巻 伊勢・志摩・伊賀・紀伊』白水社, 1986

- 三重県神職会編『三重県神社誌 第2』三重県神職会,1922(国会図書館デジタルコレクション 265-273コマ)