多和神社。

さぬき市前山、山間の集落内に鎮座。

式内社 多和神社の論社。

境内

鳥居

扁額

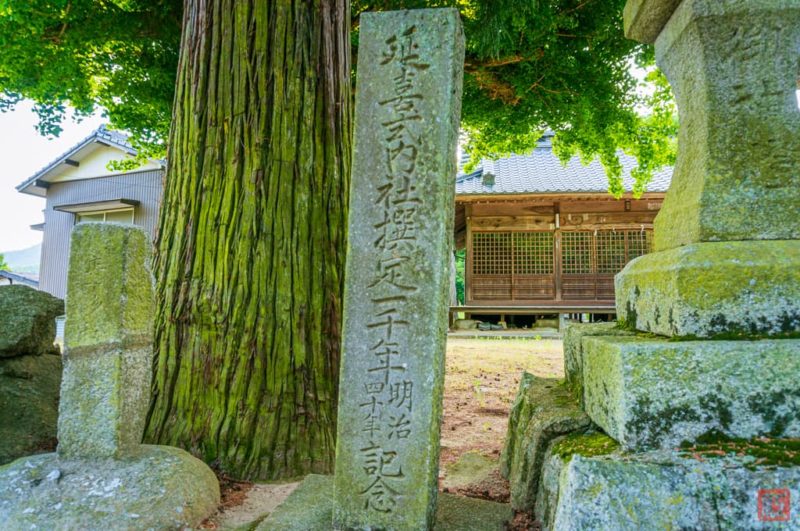

記念碑

狛犬

手水鉢

鳥居脇の巨木

社頭には碑がずらり

神社の前を流れる川

社殿

拝殿

幣殿?

本殿

山間の静かな神社、といった印象で落ち着きます。

境内社

境内社

社日塔

由緒

創建時期は不詳ですが、『寒川郡前山村多和神社由來遷宮控帳』によれば、天長元年(824)に大和国三輪神社より勧請されたのが始まりとのこと。

延喜式神名帳にみえる「讃岐国寒川郡 多和神社」を当社にあてる説があります。

『全讃史』『生駒記』『讃岐名勝誌』『御領分中宮由来・同寺々由来』『讃州廿四社順拝案内略記』等の史料から確認できる内容から見ると、近世まではほぼ当社が式内 多和神社であると見られていたようです。

『式内社調査報告』も「山中とはいへ田畑の耕作もかなりあり、また何よりも、寒川郡の中心的河川である鴨部川の源流に近く、この川の水源である女體山や矢筈山からの二つの川の合流點近くに鎭座してゐることも興味深い。特に鎭座地として不自然であるとは考へられない。多和の「たわ」は、名詞で「山の鞍部」あるいは「峠」。動詞で「たわむ」、すなはち「しないまがる」、「重みにたえかねて曲がる」の意であるから、その點では、當社はまことにふさはしいといふべきであらうか」と、鎮座地が「たわ」の意味に合致することから、当社を式内 多和神社にあてることの妥当性を述べています。

また三代実録 元慶元年3月4日乙巳条にみえる「授讃岐国…従五位下多和神従五位上」の多和神であるとも。

延喜7年(907)、永承4年(1049)、治暦4年(1068)、治承2年(1178)、乾元元年(1302)、永徳2年(1382)、永正2年(1505)、文禄2年(1593)、寛永12年(1635)、万治元年(1658)、安永9年(1780)と11回の遷宮の記録があり。

祭神は大己貴命。

『香川県神社誌』には「祭神多和神は讃岐忌部氏の祖神手置帆負命にして」とあり、多和神=手置帆負命とする説もあるようです。

香川県神社誌

長尾町郷社宇佐神社境外末社。創祀の年月詳ならず。世俗大田尾明神と称す。全讃史、生駒記等は当社を以て延喜式内讃岐国寒川郡多和神社なりとす。祭神多和神は讃岐忌部氏の祖神手置帆負命にして、往古前山村及奥山村(現今の多和村)を称して多和郷と称し、地名を以て神名となせしものにして、此の例何れにも多しといへり。社記に『大和国大三輪大神ヲ淳仁天皇ノ御宇天長元年(紀元一四八四)六月讃岐国寒川郡多和郷ニ真言宗祖空海並ニ藤原左太夫政富奉勧請則多和大明神奉号』とあり。又『醍醐天皇御宇延喜年中本朝神社御改之時祠官藤原政明以地名奉神号多和式内神云々』ともあり。全讃史に『多和神社在前山村大多和極楽寺記云延喜八月夏四月多和社箕野彦社立是蓋謂列于官社也今只礎石存而内有小祠』と見ゆ。永承元年後冷泉天皇勅して仏舎利を賜ひしことありといふ。中古盛んにして永承四年六月、治暦四年二月、治承二年九月、乾元元年四月、永徳二年、永正二年、文禄二年、寛永十二年、万治元年夫々社殿再建ありしも、延宝、天和の頃より衰微して其の所在すら世に忘らるゝに至れり。文政二年高松藩主松平頼恕社地二畝余歩の寄進あり。大正十四年十月現社殿を改築せり。

御朱印

ネットで調べたところでは、宇佐神社(香川県さぬき市長尾名1656-1)の境外末社とのこと。

御朱印の有無は不明ですが、ご希望の方は宇佐神社に確認するのがよいかもしれません。

アクセス

県道3号、前山ダムの南あたり(位置)から、脇道に入ります。入った先で右手へ。

駐車場はありませんが、一応鳥居脇から境内に入れることはできます。

神社前から道を南に行くと、昼寝城や女体山があります(この道は遍路道のようです)。

神社概要

| 社名 | 多和神社(たわじんじゃ) | |

|---|---|---|

| 通称 | – | |

| 旧称 | 大田尾明神 多和大明神 | |

| 住所 | 香川県さぬき市前山2451 | |

| 祭神 | 大己貴命 | 現祭神 |

多和神(手置帆負命) | 『香川県神社誌』 | |

| 社格等 | 式内社 讃岐国寒川郡 多和神社 日本三代実録 元慶元年三月四日乙巳 多和神 従五位上 宇佐神社境外末社 | |

| 札所等 | – | |

| 御朱印 | 不明 | |

| 御朱印帳 | – | |

| 駐車場 | なし(境内駐車可?) | |

| 公式Webサイト | – | |

| 備考 | – | |

参考文献

- 「多和神社」, 『日本歴史地名大系』(データベース「JapanKnowledge」)

- 「多和神社」, 神社本庁教学研究所研究室編『平成「祭」データ(CD-ROM)』全国神社祭祀祭礼総合調査本庁委員会, 1995

- 梶原藍水『古今讃岐名勝図絵』高松製版印刷所, 1930(国会図書館デジタルコレクション 58コマ)

- 香川県神職会編『香川県神社誌 上巻』香川県神職会, 1938(国会図書館デジタルコレクション 78-79コマ)

- 式内社研究会編『式内社調査報告 第二十三巻 南海道』皇學館大学出版部, 1987