建市神社。

市原市武士に鎮座。

日本三代実録 元慶8年(884)7月15日癸酉条に見える建市神に比定される神社で、盗人を守護する神という伝えのある神社。

境内

社頭

鳥居

扁額

社号標

手水鉢

狛犬

社殿

拝殿

扁額

本殿

境内社等

子安大明神

境内社

石祠

左右は大天狗、小天狗と掘られていますが、中央は不明(○○大権現)

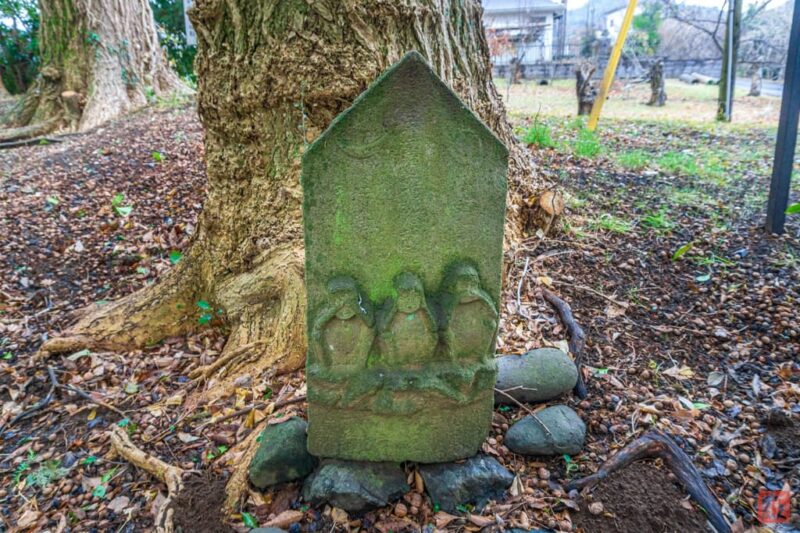

三猿

白山神社

浅間大神

青面金剛

愛宕山大権現

真言一千偏成就之所と彫られた碑

由緒

創建時期は不詳。

『千葉県神社名鑑』には「三代実録によると、光仁帝の御代の創立」とありますがどの記述を指すのか不明。

三代実録 元慶8年(884)7月15日癸酉条にみえる「上総国…正六位上建市神…従五位下」の建市神は当社に比定されています。

中世~近世は建市大明神を称し、明治元年に建市神社に復称。

明治4年郷社列格。

当社は元は1kmほど北にある大明神山に鎮座していました。

明治元年に火災で焼けてしまったので、集落内の鹿島神社に御霊を遷したとのこと。

つまり当地には鹿島神社が鎮座していたことになります。

現在も旧地には小祠が祀られています。

『房総の古社』では、大明神山の元宮も後世になって設けられたもので、本来は武士村の人々が集落や耕地から大明神山を拝祀していたものではないか、としてます。

また、当社は盗人を守護する神という伝えがあります。

江戸時代に著された『房総志料』に以下のようにあります。

市原郡に武士村といふあり。彼土に山高くして舟行の標となる山あり。山上に古神祠あり。(中略)土俗相伝ふ、神誓ありて盗賊を護すと。賊遁れて此の山に匿るゝ時は見へず。故に盗神の称ありと。思ふに跖が徒を祀れるにはあらじ。此の地、山深く人居稀にして、亡命逃竄の徒の巣居となりぬれば、かく汚名を蒙らしめたり。

これによると、旧地が山中で人もほとんど住んでいなかったため、盗賊等の巣窟になり、そこから盗人神の汚名が生じたとされます。

アジールとしての神域のなごりだとする説もあります。

現祭神の武甕槌命は鹿島神社の祭神のようで(大宮姫命と大日霊尊は明治に合祀された神社の祭神)、建市神社本来の祭神については不明。

『日本地理志料』は大和の高市県主である天津彦命の子孫大布日意弥が須恵国造に、同族が馬来田国造になっているから、その一族が菊麻国に来住して祖神を祀ったものと推測しています(『和名抄』の上総国市原郡に建市郷は記載されていないのですが、『日本地理志料』はこれを脱簡とみる)。

『大日本地名辞書』は「されば建市を武士に訛れるにてタケチとは高地の義にや、此なるは其地勢に取れる名目にして、古姓氏に由れるにあらざるべく、大和国の高市ももと同義か」。

これらを受けて『房総の古社』は、諸国の武市、武知、武智、武地、竹地などの諸氏族の大部分は大和の高市氏(高市県主)から分かれたもので、また各地の高市郷には高市氏の一族が居住していたと推測。

そして上総国にタケシという地名があり、そこに建市神社を祀ってきた事実から、この地にも高市氏の一族が移住し祖神を祀っていたことは十分考えられる、また特定の祖先を祀ったわけではなく、耕地の向こうのいかめしい山(大明神山)に先祖の霊がこもっておられると信じて拝祀を怠らなかったのが真相ではないかとします。

御朱印

御朱印の有無は不明。

本務社ではあるようですが、宮司さんは非常駐です(近くにお住まいかも)。

アクセス

上総三又駅から東に2kmほど。

バスなどはないので、歩くしかありません。

五井駅西口の観光案内所(位置)でレンタサイクルが借りられるので、それを使うのがいいかもしれません。料金はスポーツタイプ1600円、ママチャリ1100円。距離は10km程度です。

車なら国道297号終点の市原埠頭入口交差点(位置)から南下して上総三又駅入口交差点(位置)まで来て、駅北の踏切を渡って道なりに東へ行けば神社前へ。

五井南海岸交差点(位置)から、あるいは館山自動車道の市原ICを大多喜・勝浦方面に降りて国道297号市原バイパスを南下し、上総三又駅入口交差点→神社でも可。

ただし駐車場はありません。

神社概要

| 社名 | 建市神社(たけしじんじゃ) | |

|---|---|---|

| 通称 | – | |

| 旧称 | 建市大明神 鹿嶋大明神 | |

| 住所 | 千葉県市原市武士205 | |

| 祭神 | 武甕槌命 大宮姫命 大日霊尊 | 現祭神 |

高市氏の祖神 | 『日本地理志料』 『房総の古社』 | |

| 社格等 | 日本三代実録 元慶八年七月十五日癸酉 建市神 従五位下 旧郷社 | |

| 札所等 | – | |

| 御朱印 | 不明 | |

| 御朱印帳 | – | |

| 駐車場 | なし | |

| 公式Webサイト | – | |

| 備考 | 旧地:大明神山 | |

参考文献

- 「建市神社」, 『日本歴史地名大系』(データベース「JapanKnowledge」)

- 「建市神社」, 神社本庁教学研究所研究室編『平成「祭」データ(CD-ROM)』全国神社祭祀祭礼総合調査本庁委員会, 1995

- 谷川健一編『日本の神々 神社と聖地 第十一巻 関東』白水社, 1984

- 菱沼勇『菱沼勇著作集 第一巻 下(式内社の歴史地理的研究 下)』菱沼勇先生著作集刊行会, 1989(『房総の古社』有峰書店, 1975 の改題復刻)

- 明治神社誌料編纂所編『府県郷社明治神社誌料 上巻』明治神社誌料編纂所, 1912(国会図書館デジタルコレクション 554コマ)