大炊神社。

南あわじ市志知中島に鎮座。

淳仁天皇の墓所伝承がある神社。

境内

社頭

社号標

社号標

手水鉢

社殿

拝殿

本殿

境内社等

社殿右手に境内社が二社

右側の境内社前に狛犬

天皇塚

史蹟天皇塚碑

裏面には「淳仁天皇御聖蹟」とあります

天皇塚

社殿の左手にあります。

天皇塚前の狛犬

天皇塚の玉垣の中に祠があります

中に見えるのは神像か仏像か。手前に見えるのが由緒にある霜よけのこもでしょうか。

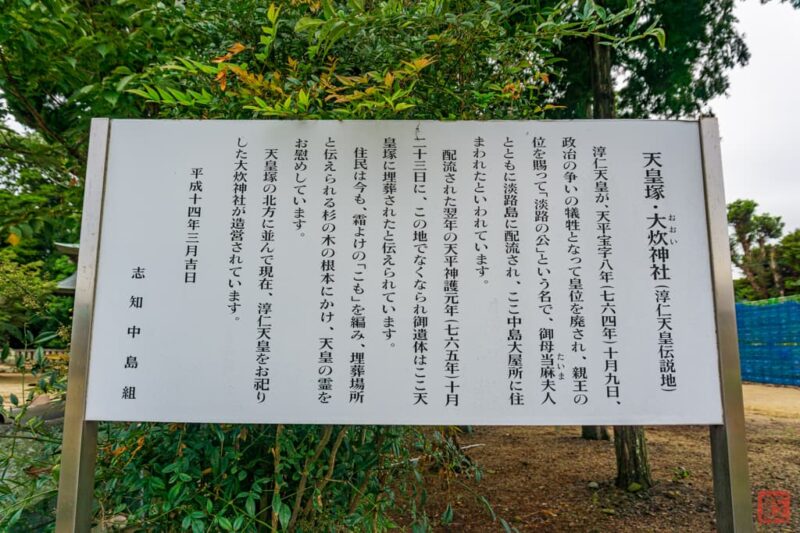

由緒

淳仁天皇が、天平宝字八年(七六四年)十月九日、政治の争いの犠牲となって皇位を廃され、親王の位を賜って「淡路の公」という名で、御母当麻夫人とともに淡路島に配流され、ここ中島大屋所に住まわれたといわれています。

配流された翌年の天平神護元年(七六五)年十月二十三日に、この地でなくなられ遺体はここ天皇塚に埋葬されたと伝えられています。

住民は今も、霜よけの「こも」を編み、埋葬場所と伝えられる杉の木の根本にかけ、天皇の霊をお慰めしています。

天皇塚の北方に並んで現在、淳仁天皇をお祀りした大炊神社が造営されています。

天平宝字8年(764)、藤原仲麻呂の乱が失敗すると、仲麻呂と関係の深かった淳仁天皇はこれに連座する形で廃位、淡路へ配流されました。

そして翌年病没。ただ、この病死は脱走に失敗した翌日のことであり、まだ30代前半と若かったこともあってか、暗殺と見る向きも強いようです。

廃帝は淡路に埋葬される(延喜式諸陵寮に淡路国三原郡に在りとみえる)のですが、この陵墓は後に場所が不明となります。

天王森や丘の松、高島陵、そして当地が候補地として挙げられ、現在公式には天王森が淡路陵となっています。

当地が淳仁天皇陵であるという伝承がいつ頃からあるのか、また神社が創建されたのがいつ頃なのかは不明。

淳仁天皇淡路陵

当社の南3kmほどの所に淳仁天皇淡路陵があります(位置)。

現在、公式に淳仁天皇の陵墓とされているのがこちらです。

淳仁天皇淡路陵

天王森ともいわれ、かつては御陵の上に天王社が祀られていたそうです。

野邊乃宮(天皇神社)

当社の北東1.6kmほど、十一明神神社のそばに野邊乃宮跡があります。

ここは淳仁天皇が幽閉されていた地だとの説があります。

史蹟 野邊之宮の標

鳥居

手水鉢

境内

社殿

平成22年再建碑

「野辺の宮」は通称で、神社名としては「天皇神社」が正式のようです。本務社は湊口神社。

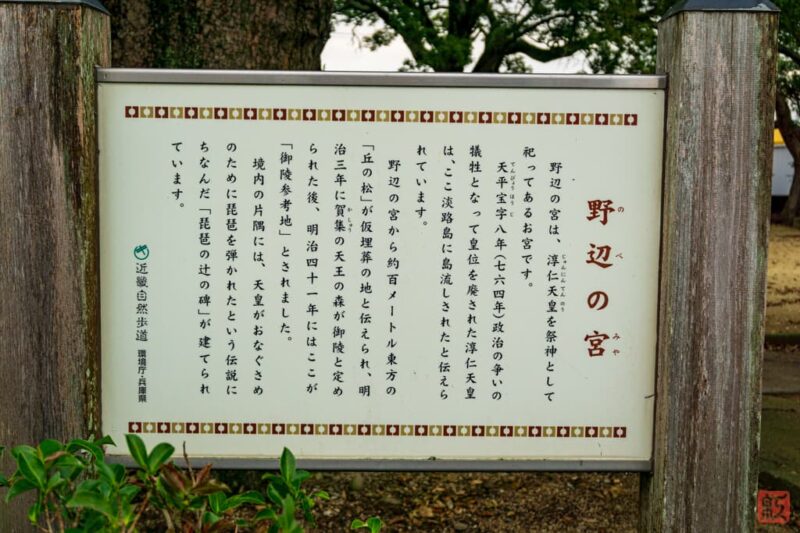

野辺の宮は、淳仁天皇を祭神として祀ってあるお宮です。

天平宝字八年(七六四年)政治の争いの犠牲となって皇位を廃された淳仁天皇は、ここ淡路島に島流しされたと伝えられています。

野辺の宮から約百メートル東方の「丘の松」が仮埋葬の地と伝えられ、明治三年に賀集の天王の森が御陵と定められた後、明治四十一年にはここが「御陵参考地」とされました。

境内の片隅には、天皇がおなぐさめのために琵琶を弾かれたという伝説にちなんだ「琵琶の辻の碑」が建てられています。

その他の伝承地

淳仁天皇の陵墓には他にも伝承地が複数あります。いずれも未訪のため写真なし。

市陵墓参考地

野邊乃宮の東200m弱のところにある市陵墓参考地。こちらは初葬地であると伝えられています。

通称「丘の松」。

高島陵

伊弉諾神宮の東(淡路市北山)にある丘。高島陵といわれる伝承地です。五輪塔があります。

須賀神社

こちらだけ淡路ではなく滋賀です。琵琶湖の北、国の重要文化的景観に指定されている菅浦の湖岸集落にあります。

近江の保良宮は当地にあったとの伝承があり、また淳仁天皇は淡路に流されておらずここに隠棲したとの伝えもあります。

御朱印

大炊神社の御朱印の有無は不明。

淳仁天皇淡路陵の御陵印はあります。

ただし羽曳野市の古市陵墓監区事務所(誉田御廟山古墳の北側)まで行く必要あり。100km以上の距離があります…

アクセス

八幡交差点(位置、淳仁天皇淡路陵の北西)から北へ。

2.5kmほど先(位置)で右折(角に小さく淳仁天皇大炊神社の碑が建っている)。

直進し突き当り(位置)を左折、その先すぐ(位置)右折(ここに大炊神社の案内標識が建っている)。

350mほど道なりに行くと、参道正面に出ます(位置、道が細く鳥居がないのでちょっとわかりづらい)。

境内手前に公民館の駐車場と思しき広いスペースがあり、そこをお借りしました。

神社概要

| 社名 | 大炊神社(おおいじんじゃ) |

|---|---|

| 通称 | – |

| 旧称 | – |

| 住所 | 兵庫県南あわじ市志知中島231 |

| 祭神 | 大炊大神(淳仁天皇) |

| 社格等 | 旧無格社 |

| 札所等 | – |

| 御朱印 | 不明 |

| 御朱印帳 | – |

| 駐車場 | なし |

| 公式Webサイト | – |

| 備考 | – |

参考文献

- 「淳仁天皇陵」「十一ヶ所村」「高島陵」「中島村」, 『日本歴史地名大系』(データベース「JapanKnowledge」)

- 「大炊神社」, 神社本庁教学研究所研究室編『平成「祭」データ(CD-ROM)』全国神社祭祀祭礼総合調査本庁委員会, 1995