明永山熊野神社。

横手市明永町、明永沼の畔に鎮座。

式内社 鹽湯彦神社の里宮とされる神社。

境内

明江山神宮寺遍照院跡碑

狛犬

一の鳥居

扁額は「明永山熊野神社」

二の鳥居

三の鳥居

四の鳥居

五の鳥居

磐座みたいですが手水舎

境内裏手に出ると明永沼があります

この沼や地名の明永町の由来は、鳥の海の干拓伝説に登場する、明永長者からだと思われます。

鳥の海の干拓とは、かつては横手盆地が広大な湖で、それを干拓して農地としたという伝説。おおまかにいうと、陸奥国鹽竈神社に祀られる塩釜大明神の子孫、明永長者と明保長者が当地にやってきて、鳥の海と呼ばれた湖を干拓、さらに人々に農業の技術を教えたという話です。

塩湯彦神社に伝わる伝承なのだそうです。

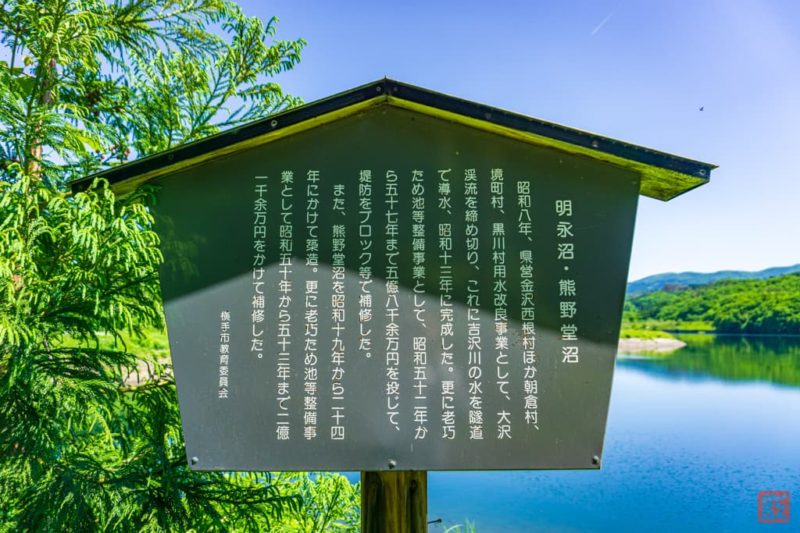

明永沼・熊野堂沼

昭和八年、県営金沢西根村ほか朝倉村、境町村、黒川村用水改良事業として、大沢渓流を締め切り、これに吉沢川の水を隧道で導水、昭和十三年に完成した。更に老朽ため池等整備事業として、昭和五十二年から五十七年まで五億八千余万円を投じて、堤防をブロック等で補修した。

また、熊野堂沼を昭和十九年から二十四年にかけて築造。更に老朽ため池等整備事業として昭和五十年から五十三年まで二億一千余万円をかけて補修した。

社殿

拝殿

扁額

向拝の彫刻

本殿覆屋

境内社

境内社

龍神祠

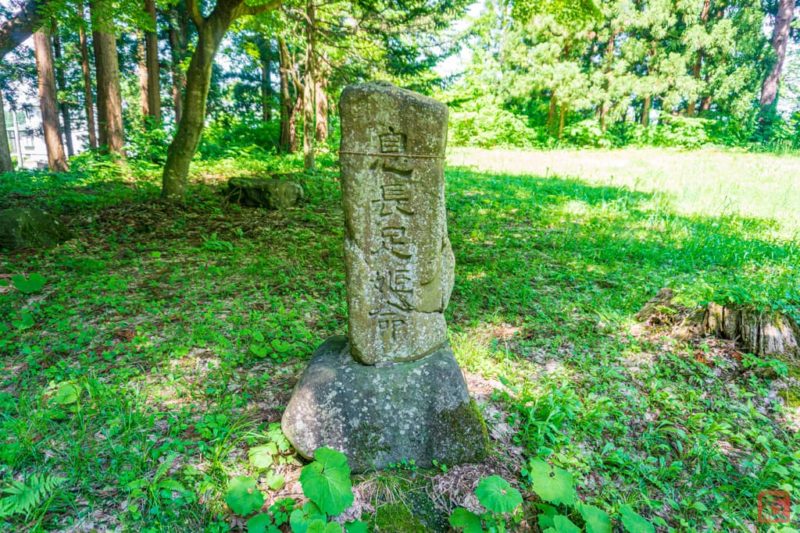

息長足姫命碑

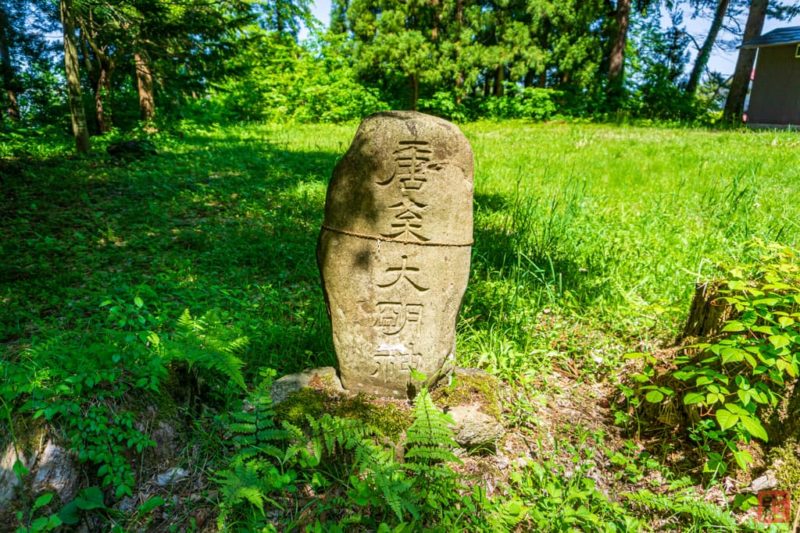

唐枀大明神碑

神具庫?

由緒

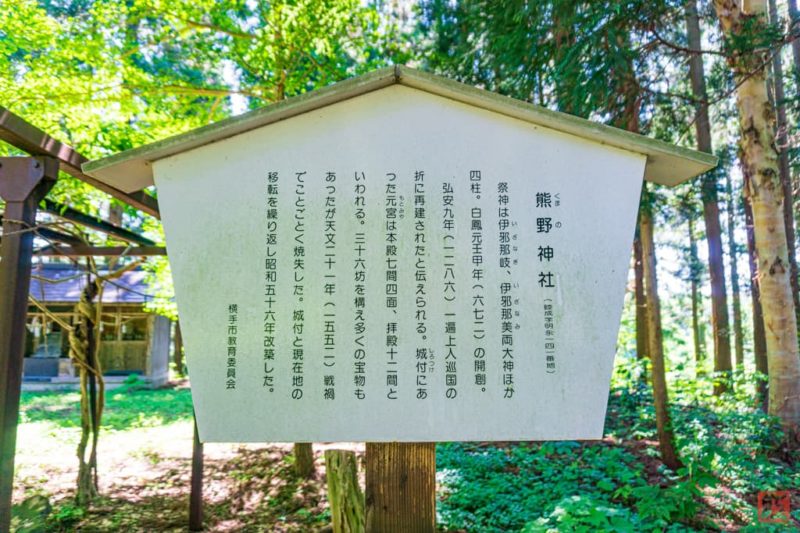

熊野神社

祭神は伊邪那岐、伊邪那美両大神ほか4柱。白鳳元壬甲年(六七二)の開創。

弘安九年(一二八六)一遍上人巡国の折に再建されたと伝えられる。城付にあった元宮は本殿7間4面、拝殿十二間といわれる。三十六坊を構え多くの宝物もあったが天文二十一年(一五五二)戦禍でことごとく焼失した。城付と現在地の移転を繰り返し昭和五十六年改築した。

創建は社伝によれば白鳳元年(672)。

役小角が産子の泣き声を聞いた地を泣子沢と名付け、熊野神社を創建したといいます。

現在その地は鳴見沢と呼ばれています(横手いこいの森、元熊野堂のあたり)。

その後衰退したようですが、弘安9年(1286)、一遍上人が再建。

かつては明永山神宮寺遍照院といい、36院の坊司があったとされます(明永山神宮寺遍照院は別当寺?)。

天文21年(1552)に小野寺合戦により神社、僧坊が焼失。

延宝8年(1680)明永山に移転再建(明永山はおそらく現社地だと思われます。焼失後100年以上どうなっていたかは不明)。

寛政12年(1800)旧地鳴見沢に移転。

天保11年(1840)現在地に移転。

明治6年(1873)村社列格。

当社は、延喜式神名帳にみえる「出羽国平鹿郡 鹽湯彦神社」の里宮だとされます。

同じく塩湯彦神社の里宮とされる神社として、塩湯彦鶴ヶ池神社がありますが、両社の関係は不明。

塩湯彦鶴ヶ池神社の創建は昭和に入ってからなので、それ以前は当社が里宮の役割を果たしていたのかもしれません。

御朱印

御朱印の有無は不明。

が、当社名でググるとtwitpicで当社の御朱印画像が見つかります(2020年現在はサービス終了に伴い閲覧不可)。

平成26年の御朱印のようなので、現在もいただけるかも知れません。

なお当社は無人なので、おそらく本務社の横手神明社(位置)での拝受になると思われます。

アクセス

国道13号の石町交差点(位置)から東へ、もしくは市役所前交差点(位置)から県道272号を北上。

幸町交差点(位置)を東に進み、正面のカーブのところを左手に折れます(ちょっとわかりづらいかも)。

そのまま細い道を直進していくと鳥居があります(位置)。

鳥居前で分岐する道を左手に行き、境内を迂回する形で境内裏手の明永沼沿いに出ると、トイレ(?)と境内に続く道があります(位置)。

車止めがあり境内までは入れませんが、その車止め手前(トイレ横あたり)に停められます。

ただ、境内整備とかお祭り付近とかで関係者の車が来ているときは停められないかも。

神社概要

| 社名 | 熊野神社(くまのじんじゃ) |

|---|---|

| 通称 | 明永山熊野神社 |

| 旧称 | – |

| 住所 | 秋田県横手市明永町10 |

| 祭神 | 伊邪那岐大神 伊邪那美大神 速玉男大神 大山祇大神 |

| 社格等 | 式内社 出羽国平鹿郡 鹽湯彦神社(里宮) 旧村社 |

| 札所等 | – |

| 御朱印 | 不明 |

| 御朱印帳 | – |

| 駐車場 | 若干の駐車スペースあり |

| 公式Webサイト | – |

| 備考 | 旧地は鳴見沢の元熊野堂 |

参考文献

- 「熊野神社」, 『日本歴史地名大系』(データベース「JapanKnowledge」)

- 「熊野神社」, 神社本庁教学研究所研究室編『平成「祭」データ(CD-ROM)』全国神社祭祀祭礼総合調査本庁委員会, 1995