水分神社。

紫波町小屋敷字新在家に鎮座。東根山の麓に鎮座。

式内社 志賀理和氣神社の旧地説のある神社。

境内

一の鳥居

社号標

二の鳥居

社号標

手水舎…ですが湧き水の汲み場として使われていそう

ここの湧き水は美味しいそうです。

参道

これも手水舎というよりは湧き水汲み場でしょう

社殿前の石段

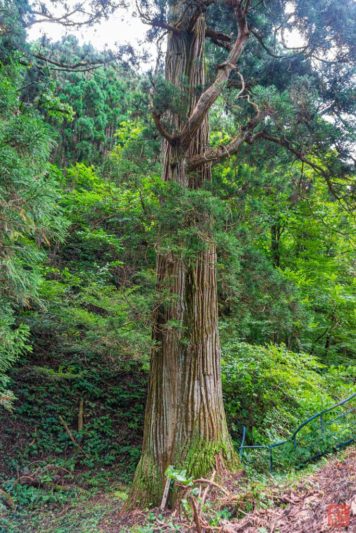

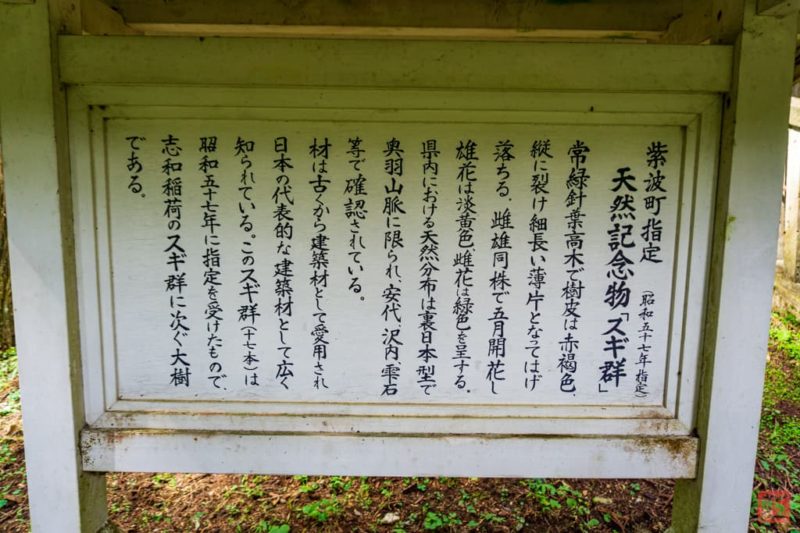

杉群

常緑針葉高木で樹皮は赤褐色、縦に裂け細長い薄片となってはげ落ちる。雌雄同株で五月開花し雄花は淡黄色、雌花は緑色を呈する。

県内における天然分布は裏日本型で奥羽山脈に限られ、安代、沢内、雫石等で確認されている。

材は古くから建築材として愛用され日本の代表的な建築材として広く知られている。このスギ群(十七本)は昭和五十七年に指定を受けたもので、志和稲荷のスギ群に次ぐ大樹である。

社殿

拝殿

扁額

本殿

境内社等

神輿蔵?

注連縄が掛けてあるけど、なんでしょう…

由緒

創建時期は不詳。

大同2年(807)に坂上田村麻呂が勧請したとも伝えられるそうです(ただしこれは東北の社寺の創建伝承として非常に多く見られるもの)。

棟札に寛永元年(1624)4月8日、用水繁昌之為建立とあるため、これ以前には存在していたと思われます。

また宝暦9年(1759)の御領分社堂には「水分大明神」とあるとのこと。

藩政期には「水分稲荷大明神」と称し、本地仏は十一面観音とされていました。また、祭神は「宇迦之御魂命」とされ、志和稲荷、志和古稲荷と共に志波の三社稲荷と称されていました。

明治に入り、神仏分離で水分神社と改称。

志賀理和氣神社は、古くは水分に鎮座したという説もあり、志賀理和氣神社の宮司さんによれば、当社の鎮座地がその旧地であると唱える人もいるということでした。

よって延喜式神名帳にみえる「陸奥国斯波郡 志賀理和氣神社」の旧鎮座地を当地とみることもできます。

かつて『広報しわ』に掲載され、現在紫波町のWebサイトに公開されている『ふるさと物語』の志賀理和気神社の項によると「現在の水分け神社はもとヒカリワケ神社といって洸分や光分の文字を当てていたがそれがいつともなく『ミツワケ』に変り、更に社の背後から湧き出る水が近郷に分水されているところから水分神社とよぶようになった」とあります。

この『ヒカリワケ』は『シガリワケ』からの転訛なのでしょうか…

御朱印

御朱印の有無は不明。

本務社は志和古稲荷神社のようです。

アクセス

田んぼの中のちょっとわかりづらい場所にあるので、すぐそばにあるラ・フランス温泉館(位置)という温泉・宿泊施設を目印にしましょう。

東北自動車同の紫波ICを降りて右折、県道162号を西へ。志和古稲荷神社辺りで県道は左に逸れていきますが(その先すぐ通行不能区間に…)、そちらには行かず直進します。

志和古稲荷神社前から1.5kmほど行くとラ・フランス温泉館の前に出ます。

そこからさらに500m弱進むと左手に鳥居があり(位置)、そこが参道入口。

参道は長いですが、途中二の鳥居手前までは車で行けます。

二の鳥居手前、左手に駐車場あり。

神社概要

| 社名 | 水分神社(みずわけじんじゃ) |

|---|---|

| 通称 | – |

| 旧称 | 水分稲荷大明神 水分大明神 |

| 住所 | 岩手県紫波郡紫波町小屋敷字新在家2 |

| 祭神 | 水波能売命 |

| 社格等 | 式内社 陸奥国斯波郡 志賀理和氣神社(旧地?) 日本文徳天皇実録 仁寿二年八月辛丑(七) 志賀理和氣神 正五位下 旧村社 |

| 札所等 | – |

| 御朱印 | 不明 |

| 御朱印帳 | – |

| 駐車場 | あり |

| 公式Webサイト | – |

| 備考 | 付近に里宮あり |

参考文献

- 「小屋敷村」, 『日本歴史地名大系』(データベース「JapanKnowledge」)

- 「水分神社」, 神社本庁教学研究所研究室編『平成「祭」データ(CD-ROM)』全国神社祭祀祭礼総合調査本庁委員会, 1995