賀茂神社。

洲本市上加茂に鎮座。

式内社 賀茂神社の論社。

境内

社頭

ここから境内までは200mほど。

鳥居

安政5年(1858)建立。昔はもう少し神社寄りにあったそうです。

社号標

鳥居前の扁額

鳥居前の御旅所

境内前石段

十三社賀茂明神(?)と彫られた社号標

手水舎

狛犬

社殿

拝殿

扁額

本殿

境内社等

境内社

境内社

『式内社調査報告』に「本殿の左側に八幡神社があり」「右側も同じ恰好の高良神社がある」とあるので、おそらく石祠の方が八幡神社、木造社殿の方が高良神社かと思われます。

「同じ恰好」とあることから、以前はどちらも同規模の社で、片方だけ建て替えられたのだと思われます(おそらく高良神社が石祠から木造に変わったのだと思いますが)。

『式内社調査報告』によると、ここは「神主が祭礼の際に祈祷をする座」だそうで、榊が植えられています

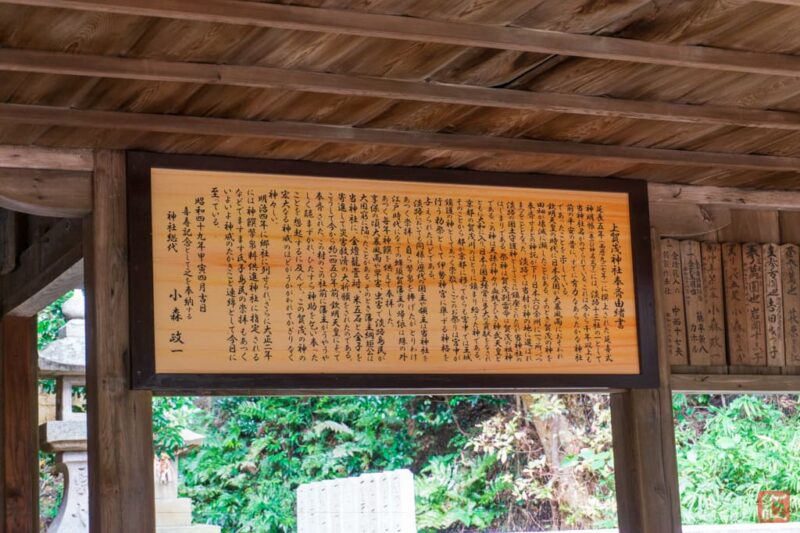

由緒

延長五年(西暦九二七年)に撰上された延喜式神名帳(巻一〇神名式下)には、淡路十三社の一として当神社名がのせられている。これは今から千年以上も前の平安の昔に、すでに有力なあらたかな神社であったことを示している。

欽明天皇の時代に日本全国が大暴風雨におそわれ田畑が壊滅に瀕したことがある。そのとき賀茂の神を奉斎せよとの神託が下り日本六十余州に一ヶ所づつまつることとなった。淡路では当村が神の地に選ばれ淡路の国土守護神としてここに鎮座されたのが当神社のはじまりである。祭神は賀茂別雷命は賀茂の祖神である。この神は天孫の神々の血統をひき神武天皇とともに大和に入り、日本の国土経営に多大の貢献をなされ京都の賀茂川のほとりに鎮まり給うた神である。そのことから都が京都に移ってからも宮中では王城鎮護の神としてあつく崇敬しここのお祭りは宮中が行う勅祭として伊勢神宮に準ずる神格を与えられたほどである。

淡路においても同様に歴代の国主や領主は当神社をあつく崇拝し自ら幣帛を捧げたがとりわけ江戸時代になっての蜂須賀藩主の帰依は殊の外あつく毎年神饌を供えて奉拝した。

享保の頃大暴風雨や旱害、虫害で淡路島民が大困窮に陥ったことがある。そのとき藩主綱矩公は当神社に、金燈籠壹対、米五石と金子を寄進して災害救済の大祈願をされたのである。こうして今から約一四五〇年前、欽明天皇によって奉斎された。この村のこの社前に藩主がうやうやしく跪まずかれ、ひたすら神助を乞い奉ったことを想起するに及んで、この賀茂の神の宏大なる神威のほどがうかがわれてかぎりなく神々しい。

明治四年に郷社に列せられ、さらに大正二年には神饌幣帛料供進神社に指定されるなどでますます氏子島民の崇拝もあつくいよいよ神威のたかきこと連綿として今日に至っている。

創建時期は不詳。

社伝によると欽明天皇の御代に全国に山城国の賀茂神社の神田を置いた際、当地に神田が置かれ創祀されたとされます(『神祇志料』はこの説を土人便説として挙げているが、『兵庫県神社誌』や『式内社調査報告』は無理のある説としている)。

延喜式神名帳にみえる「淡路国津名郡 賀茂神社」を当社にあてる説があります。

当地は延喜式や和名抄の頃から、少なくとも淡路国大田文が記された貞応2年(1223)の頃までは津名郡だったのが、それ以降の中世いつ頃かに三原郡に変更されたようです。

正徳2年(1712)本殿造営。

明治6年郷社列格。

なお当地上加茂の東には下加茂という地区があり、そちらにも加茂神社(下加茂神社)があります(位置)。

御朱印

御朱印の有無は不明。

アクセス

洲本ICを降りて洲本インター前交差点(位置)を左折(北東方向へ)。

300mほど先の上内膳交差点(位置)で左斜め後ろ方向へ折れ、すぐ先の分岐を右へ(青看に県道125号の表示がされている方)。その先の二本松交差点(位置)を右折し、1.7kmほど先(位置)で左折。正面突き当りに神社。

あるいは洲本市中心部からいわた通りを通って潮橋を渡ります。渡った先、新潮橋北詰交差点(位置)から北西方向への道(国道ではない道)を進みます。道なりに2.3kmほど行ったところ(位置)で右折。正面突き当りに神社。

石段右手から境内に入る道があります。境内駐車可。

神社概要

| 社名 | 賀茂神社(かもじんじゃ) |

|---|---|

| 通称 | 上加茂神社 |

| 旧称 | – |

| 住所 | 兵庫県洲本市上加茂603 |

| 祭神 | 別雷命 |

| 社格等 | 式内社 淡路国津名郡 賀茂神社 旧郷社 |

| 札所等 | – |

| 御朱印 | 不明 |

| 御朱印帳 | – |

| 駐車場 | 境内駐車可 |

| 公式Webサイト | – |

| 備考 | – |

参考文献

- 「上加茂村」, 『日本歴史地名大系』(データベース「JapanKnowledge」)

- 「賀茂神社」, 神社本庁教学研究所研究室編『平成「祭」データ(CD-ROM)』全国神社祭祀祭礼総合調査本庁委員会, 1995

- 式内社研究会編『式内社調査報告 第二十三巻 南海道』皇學館大学出版部, 1987

- 明治神社誌料編纂所編『府県郷社明治神社誌料 上巻』明治神社誌料編纂所, 1912(国会図書館デジタルコレクション 397コマ)