小野妹子神社。

大津市水明、びわ湖ローズタウンの一角にある公園内に残された古墳と、その被葬者に比定される小野妹子を祀る神社。

境内

公園入口(南東側)

ちょっと道が埋もれ気味

石段

ちょっと登ると開けた場所に

さらに左奥を登ると神社。

ちなみに表参道(?)はこの道ではないようで、冒頭の入口を入ってすぐ左の階段を登り、遊歩道を通って公園の西まで行くと鳥居と社号標(下掲のとは別)があるようです(場所はこの辺)。

頂上部、鳥居と社号標

頂上南にある展望台からは町並みと琵琶湖が望めます

社殿

社殿

唐臼山古墳

唐臼山古墳

神社の後ろにあります。

墳丘は流失しており、破損した石室が露出しています。内部主体は横穴式石室、墳形は円墳あるいは前方後円墳であったとみられています。石室内の須恵器の坏身・坏蓋から築造推定時期は7世紀前半頃。

このような構造の古墳は朝廷の官人層だけが造営できたという指摘もあるそうです(時期的に、既に古墳の築造は天皇や一部の貴族・官人層に限定されていたとも)。

被葬者を小野妹子とする説が江戸時代からあり、『日本歴史地名大系』はその可能性が高いとしますが、大津歴博のデータベースでは逆に可能性は低いとします。

この古墳は、西側の封土が流出していて、巨大な箱形石棺状の石室が露出している。現況で全長5.45m、幅1.60m、高さ1.21mの長方形箱形を呈する。この様な構造を持つ古墳は、県内では3例しか認められていない。また、大和朝廷の官人層だけが造営できるという指摘もある。

石室を成す各石材は、いずれも1.5×2.5m前後の偏平な板石から成る。奥壁1枚、東側壁石3枚、西側壁石3~4枚を立石として連ねて室をつくり、4枚前後の天井石で覆うものである。しかし、石室の入口がどのような構造を成したか不明である。入口付近の床面には、土師器細片と7世紀前葉の須恵器片が認められた。小野妹子を被葬者とする伝承は、江戸時代の記録にはじめて見られる。

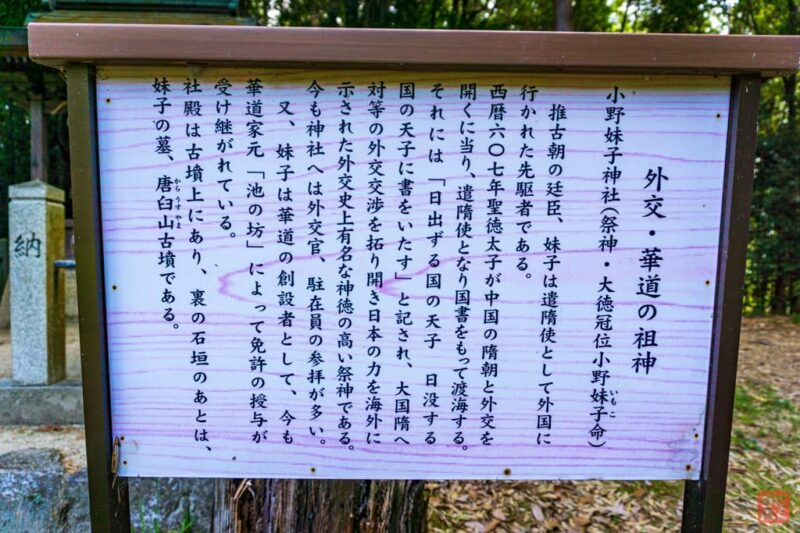

由緒

小野妹子神社(祭神・大徳冠位小野妹子命)

推古朝の廷臣、妹子は遣隋使として外国に行かれた先駆者である。

西暦六〇七年聖徳太子が中国の隋朝と外交を開くに当り、遣隋使となり国書をもって渡海する。それには「日出ずる国の天子 日没する国の天子に書をいたる」と記され、大国隋へ対等の外交交渉を拓り開き日本の力を海外に示された外交史上有名な神徳の高い祭神である。今も神社へは外交官、駐在員の参拝が多い。

又、妹子は華道の創設者として、今も華道家元「池の坊」によって免許の授与が受け継がれている。

社殿は古墳上にあり、裏の石垣のあとは、妹子の墓、唐臼山古墳である。

創建時期は不明。

唐臼山古墳の被葬者を妹子とする説の初出が江戸時代だそうなので、それを遡ることはなさそうです。

1970年代のびわ湖ローズタウン開発により周囲が造成されましたが、この古墳は住宅地の中に公園として残されています。

御朱印

御朱印はあります。

小野神社に書置きが用意されています。

アクセス

小野神社の南1kmくらいのところに公園があります。

小野神社前から南下すると湖西線の高架が見えてきます。そのちょっと手前、用水路みたいな川を渡ったところ(位置)で右に折れ進むとローズタウンの北東端に出ます。その少し南西あたりに小野妹子公園があります。

駐車場はありません。周囲は典型的なニュータウンで住宅がびっしりなので停めるところがありません。多少距離はありますが道風神社の駐車場を借りて歩くのが無難かもしれません。

神社概要

| 社名 | 小野妹子神社(おののいもこじんじゃ) |

|---|---|

| 通称 | – |

| 旧称 | – |

| 住所 | 滋賀県大津市水明1-29 |

| 祭神 | 小野妹子命 |

| 社格等 | 小野神社飛地境内社 |

| 札所等 | – |

| 御朱印 | あり |

| 御朱印帳 | – |

| 駐車場 | なし |

| 公式Webサイト | https://www.onojinja.com/ |

| 備考 | 社殿後方に唐臼山古墳あり |

参考文献

- 「唐臼山古墳」, 『日本歴史地名大系』(データベース「JapanKnowledge」)