大港神社。

境港の水木しげるロード、そのメインストリートから一本裏に入ったところに鎮座する神社。

境内

鳥居

社号標

手水舎

随神門

土俵

狛犬

二の鳥居

寛保3年(1743)「摂州脇浜浦(現神戸市)」の「廻船中」から奉納されたもの。

社殿

拝殿

本殿

境内社

境内社は2社

『鳥取県神社誌』に北野神社の記述があるので、片方はそれだと思いますが、もう1社は不明。

写真拡大するとわずかに扁額が見えるので、現地でご覧になられた方がいたら社名を教えていただけると助かります。

神輿庫か神具庫?

由緒

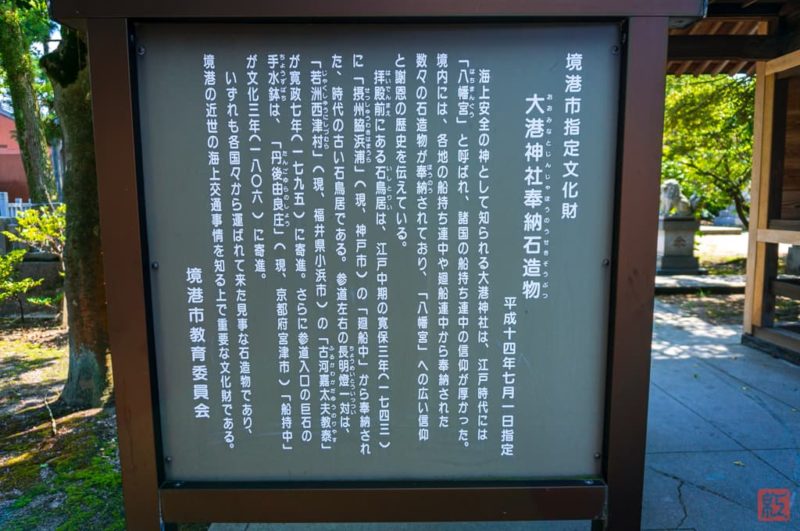

海上安全の神として知られる大港神社は、江戸時代には「八幡宮」と呼ばれ、諸国の船持ち連中の信仰が厚かった。境内には、各地の船持ち連中や廻船連中から奉納された数々の石造物が奉納されており、「八幡宮」への広い信仰と謝恩の歴史を伝えている。

拝殿前にある石鳥居は、江戸中期の寛保三年(一七四三)に「摂州脇浜浦」(現、神戸市)の「廻船中」から奉納された、時代の古い石鳥居である。参道左右の長明燈一対は、「若洲西津村」(現、福井県小浜市)の「古河嘉太夫教泰」が寛政七年(一七九五)に寄進。さらに参道入口の巨石の手水鉢は、「丹後由良庄」(現、京都府宮津市)「船持中」が文化三年(一八〇六)に寄進。

いずれも各国々から運ばれて来た見事な石造物であり、境港の近世の海上交通事情を知る上で重要な文化財である。

創建時期不詳。

慶安2年(1649)10月建立の棟札が残り、また社宝に永享3年(1431)記文の物があります。

古くから航海の神として信仰され、境港に入った船頭たちは安全を祈って「波切り御幣」を受けた、といいます。

以前は八幡宮と号していましたが、明治元年現社号に改称、郷社餘子神社の摂社となりました。

後年無格社に改められ、昭和8年には郷社列格。

本社の東にはかつて亀井神社(『日本歴史地名大系』では新八幡宮と記載)があり、亀井能登守安綱と小磯神・手島神・児子神が祀られていました。

亀井能登守安綱は尼子氏の部将で、境村の対岸にある鈴垂城(現美保関町)の城主。永禄9年(1566)毛利方の部将、杉原盛重と戦って非業の死を遂げたとされる人物。

この亀井神社は明治元年、境町大字境字宮ノ前に鎮座の亀井神社に合祀されましたが、大正4年には当社が亀井神社を合祀しています。

また昭和20年、隣接する余子神社(前出の郷社餘子神社とは別)が焼失のため、合祀しています。

御朱印

御朱印はあるようです。

twitterに上げている方がいました。

ただ神職さんが常駐されてはいなさそうなので、希望する方は事前連絡が無難だと思われます。

アクセス

境港駅から徒歩10分ほど。

車の場合、米子方面から国道431号で北上します。

上道町交差点(位置)で国道を外れ(左折して県道47号に行っても、直進してもよし。だだし直進後左斜めに進んでしまうと美保関に行ってしまいます)、境港駅やフェリー乗り場を目指せばOK。

駅東に境港駅前駐車場(位置)、大正町駐車場(位置)が、水木しげる記念館の南に日ノ出駐車場(位置)があります。これらは市営で、料金は入庫から1時間までは30分毎100円(つまり入庫から1時間で200円)、以降は1時間毎100円となっています。4時間を超えると600円となり、これが1日の上限となります。

近隣には、500円/1日の民間駐車場もいくつかあるので、4時間以上境港をぶらつくのであればそちらの方がいいかも。

一応、フェリー乗り場付近、境水道沿いの岸壁に無料で停めることもできますが、観光用の駐車場ではないので、おすすめはしません。

神社概要

| 社名 | 大港神社(おおみなとじんじゃ) |

|---|---|

| 通称 | – |

| 旧称 | 八幡宮 |

| 住所 | 鳥取県境港市栄町161 |

| 祭神 | 品田和気尊 大帯姫尊 比咩大神 武内宿禰命 亀井能登守安綱 須佐之男尊 大己貴命 事代主命 清若丸 手島四良三郎 小磯亦四郎 |

| 社格等 | 旧郷社 |

| 札所等 | – |

| 御朱印 | あり |

| 御朱印帳 | – |

| 駐車場 | なし |

| 公式Webサイト | – |

| 備考 | – |

参考文献

- 「大港神社」, 『日本歴史地名大系』(データベース「JapanKnowledge」)

- 「大港神社」, 神社本庁教学研究所研究室編『平成「祭」データ(CD-ROM)』全国神社祭祀祭礼総合調査本庁委員会, 1995

- 鳥取県神社誌編纂委員会編『新修鳥取県神社誌 因伯のみやしろ』鳥取県神社庁, 2012

- 鳥取県神職会編『鳥取県神社誌』鳥取県神職会, 1935(国会図書館デジタルコレクション 238コマ)