天都賀佐比古神社。

美馬町轟、県道12号と131号が接続する交差点のそばに鎮座。

式内社 天都賀佐毗古神社の論社。

境内

社頭

鳥居

社号標

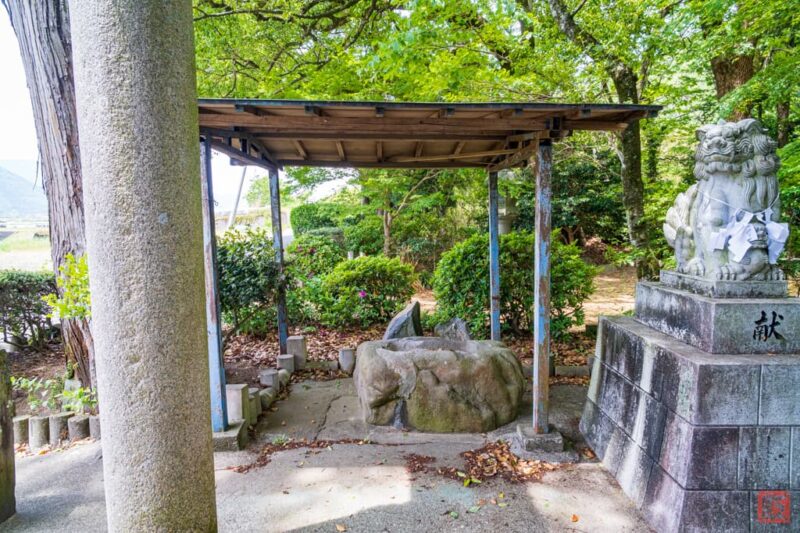

手水舎

平成の狛犬

嘉永の狛犬

手作りっぽい絵馬掛け

社殿

拝殿

扁額

本殿

境内社

境内社の若宮神社

神具庫?

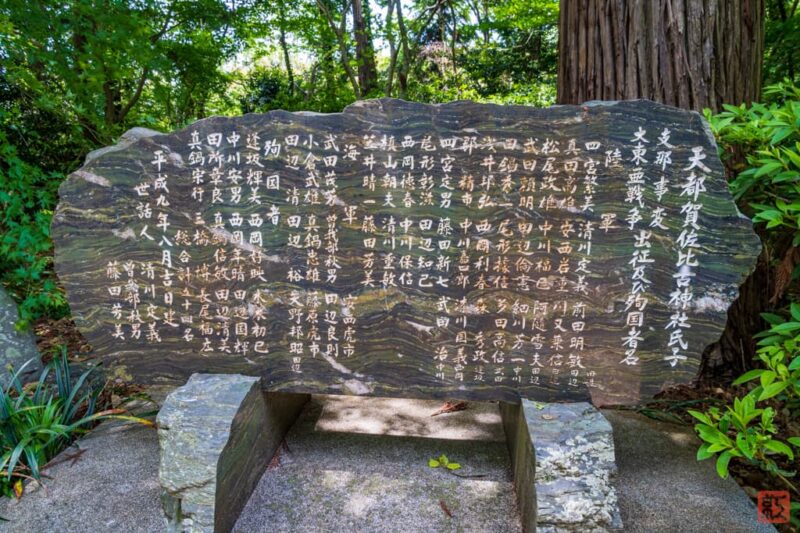

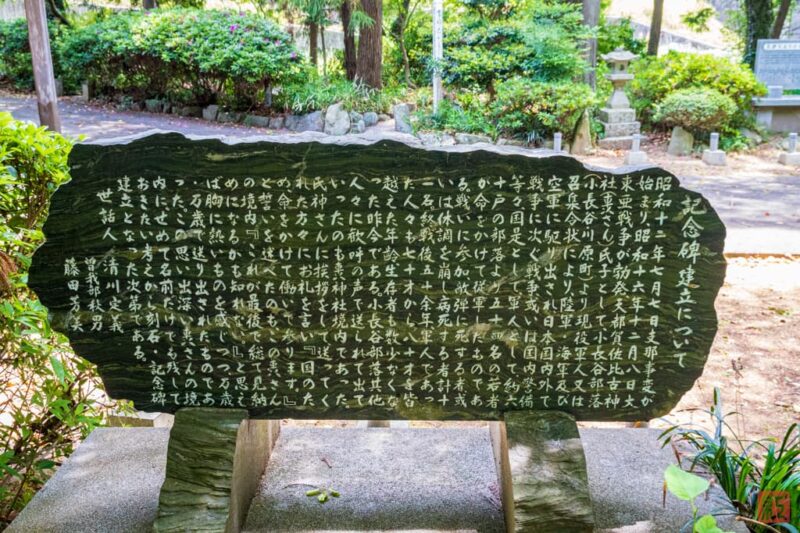

天都賀佐比古神社氏子支那事変大東亜戦争出征及び殉国者名碑

昭和十二年七月七日支那事変が始まり、昭和十六年十二月八日大東亜戦争が勃発、天都賀佐比古神社(轟さん)氏子として、小長谷部落(小長谷・川原町)より現役軍人又は召集令状により、陸軍・海軍及び空軍に駆り出され、日本国内外で戦争に次ぐ戦争或いは国内警備等々、国是として、軍人として、約六十戸の部落より五十四名の若者が命をかけて従軍したものである。戦いに参加、敵弾に死する者、或いは体調を崩し病死する者計十一名。終戦後五十余年、軍人であった人々も七十才から八十才を皆越えた年齢、生存者も数少なくなった昨今である。小長谷部落其他人々に歓呼の声で送られて出ていったのも轟神社境内であった。氏神さんに挨拶をして、送ってくれた方々にお礼を言い『国のため、命をかけて働いて参ります。』と誓いを述べたのも、この轟さんの境内『これが最後で総て見納めになるかも知れない。』と思えば胸に熱いものを感じつつ、万歳・万歳で送り出されたものであった。この思い出深い轟さんの境内に、せめて名前だけでも残しておきたい考えから刻石・記念碑建立となった次第である。

境内から南の剣山地を臨む

さすがに剣山は見えません。

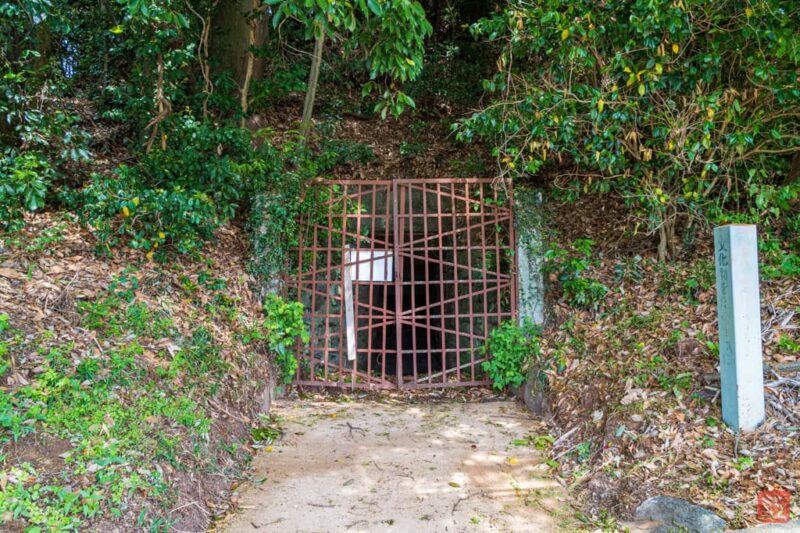

段の塚穴

当社の西500m程の場所に、段の塚穴と呼ばれる古墳群(2基)があります。

国指定史跡。太鼓塚古墳は県下(四国内でも?)最大級。

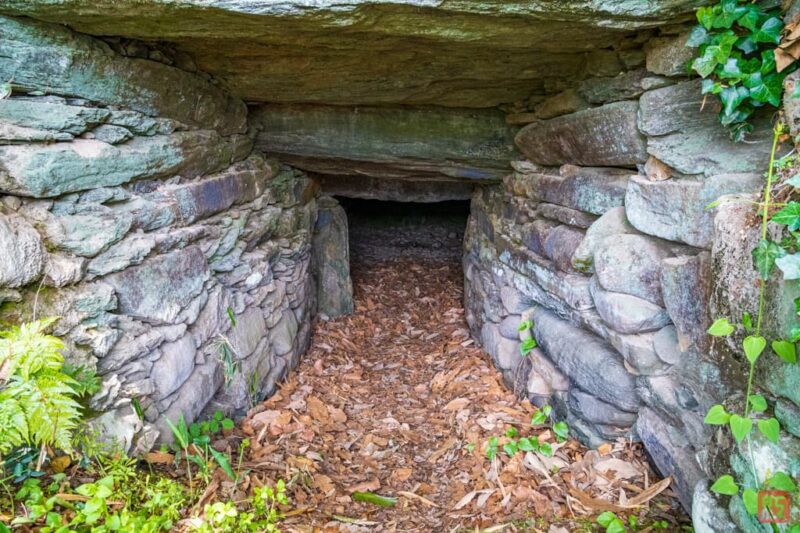

2つの古墳のどちらも、石室内部に自由に入ることができます。

太鼓塚古墳

東側にある大きな古墳。

史跡段の塚穴(太鼓塚)の碑

開口部

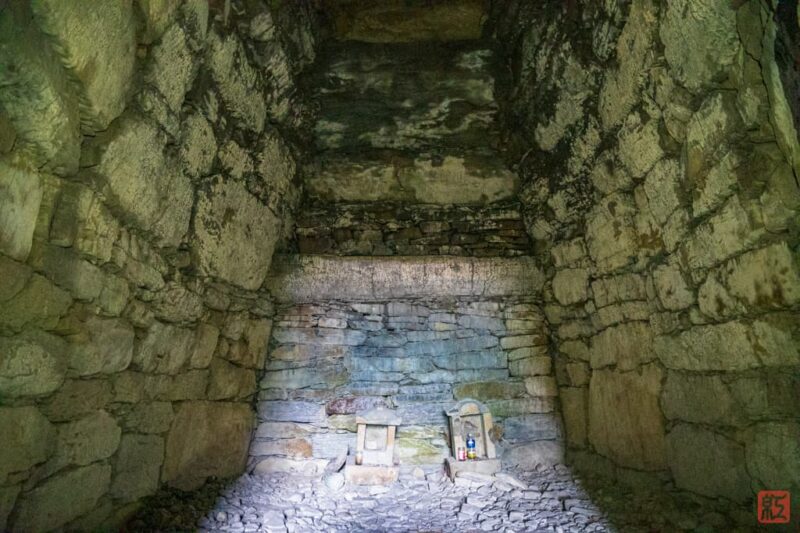

石室

この形式の石室を「段の塚穴型石室」と呼ぶそうです(古墳に詳しくないのでよくわかりませんが、『日本歴史地名大系』によれば「石室は両袖式で、玄室の平面形態は奥壁が直線的で中央部が大きく膨らむ胴張りの形態を有する。玄室側壁は直線的に持送り、天井石は七石を階段状に構築し、中央部が最も高くなるようにドーム状としている」)。

石室内の祠

墳丘 直径約37m 高さ約10m

石室 全長13.1m 玄室長4.6m 最大高4.2m 最大幅3.4m

県内最大の横穴式石室 美馬市周辺に分布が偏在する段の塚穴型石室

棚塚古墳

西側にある古墳。

開口部

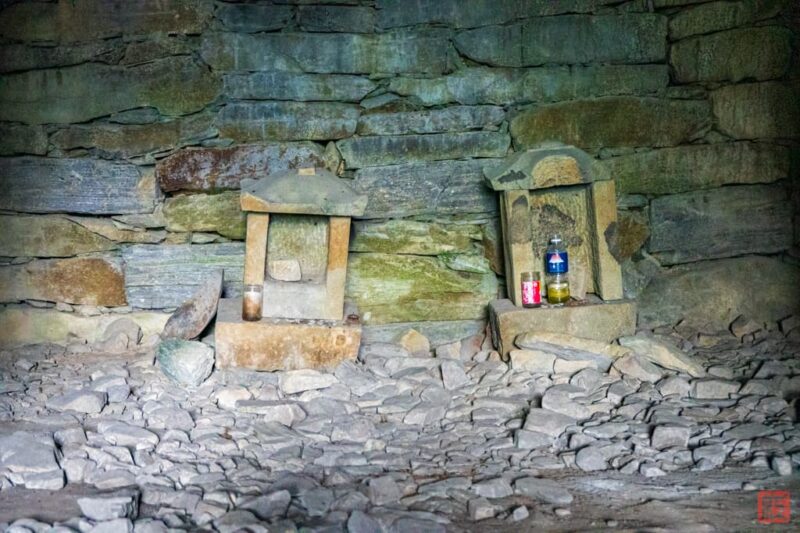

石室内部

奥にある棚が名前の由来だそうです。

墳丘 直径約20m 高さ約7m

石室 全長8.6m 玄室長4.5m 最大高2.8m 最大幅2.0m

美馬市周辺に分布が偏在する段の塚穴型石室 奥壁に石棚が設けられる

この東西に並らぶ二つの塚が段の塚穴である 構造によって東を太鼓塚 西を棚塚と区分して呼んでいる

ともに横穴式石室を主体とする円墳である 古墳はその地方の豪族級の人たちの墓であってその時代の偉大さを象徴するものである 太鼓塚の石室は先づ結晶片岩の割石を小口積みにして側壁を築き上げこれに緑泥片岩の大盤石を渡して天井石としまた玄室では梯形に積み上げた側壁から持ち送り式に天井石を斜めに出して一種の穹窿式の天井となっている また棚塚は奥壁が巨大な一枚石で出来ておりその天井石と接する部分に幅の広い石棚を作りつけた珍らしい構造となっている 築造年代は古墳時代の後期 すなわち西紀六 七世紀の頃である 明治以後この古墳の存在が認められ規模の壮大なこと その他幾多の特色があることによって昭和十七年十月十四日 史跡名勝天然記念物保存法によって史跡に指定された 最近太鼓塚の周辺から多数の土器類が発見され郷土博物館に保存されている

古墳時代末期(6~7世紀)の横穴式石室を主体とする二つの円墓で東の大きい方を「太鼓塚」、西の方を「棚塚」と呼んでいます。

中に入るとひんやりした空気。この県下随一の壮麗な大石室は、国の史跡に指定されています。

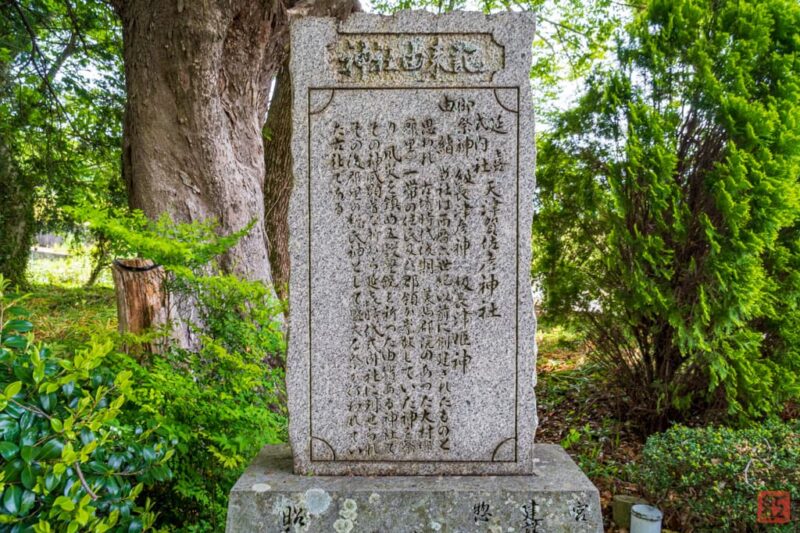

由緒

御祭神 級長津彦神 級長津姫神

由緒 当社は西暦六世紀以前に創建されたものと思われ 古墳時代後期 美馬郡院のあった大村郷(郡里)一帯の住民及び郡領が崇敬していた神を祭り 風災を鎮め五穀豊饒を祈った由緒ある神社でその神威顕著な所から延喜時代式内社に列せられその後郡里の総氏神として盛大な祭が行われていた古社である

創建時期や由緒は不詳。

当社の付近には国指定史跡である段の塚穴や郡里廃寺跡があり、一帯は古代美馬郡の文化・政治の中心地であったと考えられているようです。

かつては現在地の西200mほどにある高畑に鎮座していたと伝わります。

延喜式神名帳にみえる「阿波国美馬郡 天都賀佐毗古神社」に当社をあてる説があります。

昔この社の前を乗馬のまま横切ると勢いよく投げ出され、吉野川を西上する舟が帆をかけたまま通ると転覆するといわれ、このような災難を避けるためご神体を北向きに鎮座したそうで、古神札には日本一社北向鎮座と記してあるとのこと。

明治8年村社列格。

祭神は、神社明細帳には級長津彦命、級長津姫命。

『阿府志』は祭神一座 級長津彦命とします。

しかし『特選神名牒』には「今按阿府志祭神級長津彦命とあるは賀佐毘古の賀佐を風神の加世に思ひよせたる説なるべし故今とらず」として祭神の記述がありません。

また、『阿波国式社略考』および『神名帳考証』では建貝兒王命を祭神としてあげています。

ちなみにこの神社をネットで検索すると、住所が「徳島県美馬市美馬町字裏32」と書かれているページが徳島県神社庁をはじめ複数Hitします。美馬町に裏という地名はないにも関わらず。あろうことか『平成祭データ』すらその表記です。もしかして「轟」を「裏」と誤植したのが広まってしまったんでしょうか。

御朱印

御朱印の有無は不明。

アクセス

県道沿いに鎮座していますが、県道から直接は入れません。12号と131号の接続する交差点の一つ西にある交差点(位置)を南へ曲がり、次を左折すると神社前へ。

社頭に駐車できるスペースがあります。

神社概要

| 社名 | 天都賀佐比古神社〔天都賀佐彦神社〕(あまつかさひこじんじゃ) | |

|---|---|---|

| 別称 | 轟大明神 轟宮 | |

| 旧称 | – | |

| 住所 | 徳島県美馬市美馬町轟32 | |

| 祭神 | 級長津彦命 級長津姫命 | 現祭神 |

建貝兒王命 | 『神名帳考証』 『阿波国式社略考』 | |

| 社格等 | 式内社 阿波国美馬郡 天都賀佐毗古神社 旧村社 | |

| 札所等 | – | |

| 御朱印 | 不明 | |

| 御朱印帳 | – | |

| 駐車場 | 境内前に駐車スペースあり | |

| 公式Webサイト | – | |

| 備考 | 元は西200mほどの高畑に鎮座 西約500mに国指定史跡の古墳群「段の塚穴」 | |

参考文献

- 「天都賀佐比古神社」「段の塚穴古墳群」, 『日本歴史地名大系』(データベース「JapanKnowledge」)

- 「天都賀佐彦神社」, 神社本庁教学研究所研究室編『平成「祭」データ(CD-ROM)』全国神社祭祀祭礼総合調査本庁委員会, 1995

- 式内社研究会編『式内社調査報告 第二十三巻 南海道』皇學館大学出版部, 1987

- 徳島県神社庁教化委員会編『改訂 徳島県神社誌』徳島県神社庁, 2019