酒垂神社。

能登町の宇出津港近くに鎮座。

式内社 石瀬比古神社の論社を合祀した神社。

境内

社頭

社号標

狛犬

石段

鳥居

手水舎

裏参道?の鳥居

社殿

拝殿

扁額

本殿覆屋

境内社等

神輿庫か神具庫?

御旅所

社頭から南東に200mほどの所に、御旅所があります(位置)。

御旅所

鳥居が建っています。

かつては祭神が漂着したとされる地点(由緒項に記載の石瀬比古神社跡地か?)に鳥居が建っており、海の埋め立てとともに移設されてきたのがこの場所だそうです(現在の鳥居は新しめなのでこちらに移ってから建て替えられたものだと思いますが)。

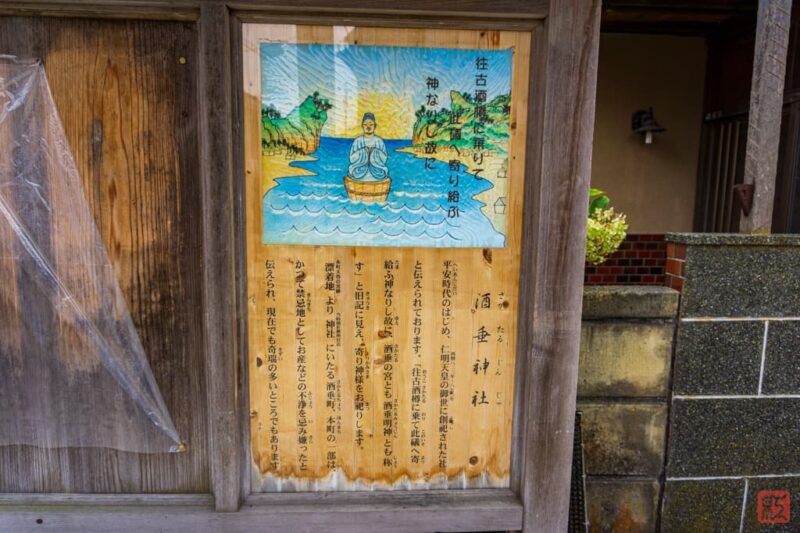

由緒

平安時代のはじめ、仁明天皇の御世に創祀された社と伝えられております。「往古酒樽に乗て此磯へ寄給ふ神なりし故に、酒垂の宮とも酒垂明神とも称す」と旧記に見え、寄り神様をお祀りします。

漂着地より神社にいたる酒垂町、本町の一部は、かつて禁忌地としてお産などの不浄を忌み嫌ったと伝えられ、現在でも奇瑞の多いところでもあります。

伝承によれば創建は平安時代初期、仁明天皇の御代(833~850)。

祭神は酒樽に乗って当地に漂着したとされており、春祭には往時をしのんで必ずアイの風(北東方向からの風)が吹くといいます。

文応2年(1261)に神田五段の寄付があったとか、弘長2年(1262)には神田五段を有していたともされます。

寛政11年(1799)、火災により社頭や氏子地区が焼失。

文化12年(1815)、「酒垂新九郎屋敷」(現社務所付近に推定)にあった社殿を「上野畑」へ遷宮。

当社の社頭から御旅所に向かう道の途中に巨岩があり、明治45年に当社に合祀された石瀬比古神社の跡地とされています。稲背脛命が祭神であったとのこと。

この石瀬比古神社を、延喜式神名帳にみえる「能登国鳳至郡 石瀬比古神社」にあてる説があります。

現地の案内板では、こちらが酒垂神社祭神の漂着した場所と伝承される地、とありました。

元々石瀬比古神が祀られていたところに酒垂神が漂着したのか、あるいは石瀬比古神の方が後から祀られたのか、詳細は不明。

御朱印

御朱印はあります。

石段途中に社務所(ご自宅)があり、そちらでいただけました。

アクセス

穴水や珠洲から国道249号をひたすら走ると宇出津に着きます。

住宅地の中にあって場所がちょっと説明しづらいのですが…

穴水からなら国道249号の藤波交差点(位置)を直進し、700mほど先の崎山口交差点(位置)へ。

珠洲からなら、宇出津山分にある分岐(位置、手前に宇出津↖の青看あり)を左手に入り、1.4kmほどで崎山口交差点。

この交差点を東に折れ、300mほど先の十字路(位置)を左手に。次に100mほど先の十字路(位置)を左手に。

70mほど先(位置)で右手に入ると、裏参道鳥居があります。そこから車で入ることが可能です。

一応、神社の北、旧役場前の公園(みなとオアシス宇出津・宇出津港いやさか広場)に広い駐車場があるのですが、向かいの庁舎及び公園利用者以外は駐車禁止とのこと(なら別に有料でも観光用駐車場を用意してほしい…)。

この公園はあばれ祭り(宇出津のキリコ祭り)において、キリコが集結し乱舞する場所になっています(普段はただの芝生広場ですが)。

神社概要

| 社名 | 酒垂神社(さかたるじんじゃ) |

|---|---|

| 通称 | – |

| 旧称 | 酒垂の宮 酒垂明神 |

| 住所 | 石川県鳳珠郡能登町字宇出津ウ字141 |

| 祭神 | 大山祇命 |

| 配祀 | 倉稲魂命 応神天皇 神功皇后 菅原大神 稲背脛命 |

| 社格等 | 式内社 能登国鳳至郡 石瀬比古神社(合祀) 旧郷社 |

| 札所等 | – |

| 御朱印 | あり |

| 御朱印帳 | – |

| 駐車場 | なし |

| 公式Webサイト | – |

| 備考 | 合祀の石瀬比古神社旧地は境内~御旅所間の巨岩 |

参考文献

- 「宇出津町」, 『日本歴史地名大系』(データベース「JapanKnowledge」)

- 「酒垂神社」, 神社本庁教学研究所研究室編『平成「祭」データ(CD-ROM)』全国神社祭祀祭礼総合調査本庁委員会, 1995

- 式内社研究会編『式内社調査報告 第十六巻 北陸道2』皇學館大学出版部, 1985

- 明治神社誌料編纂所編『府県郷社明治神社誌料 中巻』明治神社誌料編纂所, 1912(国会図書館デジタルコレクション 797コマ)